Der Dual-Use-Joker

Schweizer Hochschulen reden nicht gern über Waffenforschung. Sie argumentieren, zivil ausgerichtete Forschung könne immer auch militärisch genutzt werden.

Spielzeuggewehr, 2014. Gebaut von einem Besucher der Bauhütte von Max Brück am Rundgang der Hochschule für Gestaltung Offenbach. Thema: Waffenspielzeuge der Kindheit nachbauen. Die Resonanz auf den Workshop war ähnlich wie die Reaktion auf Waffen selber, zwischen Faszination und totaler Ablehnung. | Bild: Janine Bächle

Darf eine Hochschule Waffen entwickeln und Wissen gewinnen, das für kriegerische Zwecke eingesetzt werden kann? Diese komplexe Frage ist ein politisches Minenfeld. Das merkt, wer die Schweizer Hochschulen in der Sache um Auskunft bittet.

Viele sind der Ansicht, die Frage nach militärischer Forschung sei eher hypothetisch. Zum Beispiel lässt die ETH Zürich ausrichten: "Die ETH betreibt keine Waffen-Forschungsprojekte, also Projekte, die ausschliesslich und explizit auf die Entwicklung oder Weiterentwicklung von Waffen ausgerichtet sind. Daher gibt es auch kein Register für solche Projekte." Noch weniger – präziser gesagt gar keine – Bedeutung misst die Uni Basel der Frage nach militärisch nutzbarer Forschung bei: "Die Uni Basel hat ihre Schwerpunkte in den Life Sciences und den Geisteswissenschaften. In diesen Disziplinen betreiben wir primär Grundlagenforschung. Ob die Resultate dieser Grundlagenforschung in naher oder ferner Zukunft militärisch genutzt werden können, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht absehbar. Deshalb ist die Waffenforschung bei uns kein Thema."

Eine unangenehme Frage ...

Expliziter wird die EPFL. Auch sie beharrt darauf, Grundlagenforschung mit vornehmlich ziviler Ausrichtung zu betreiben und die Resultate immer öffentlich zu machen. Das vertrage sich schlecht mit militärischen Forschungsprojekten. Jedoch verweist sie auf Anfrage auch auf gelegentliche Konsultationen beim Staatssekretariat für Wirtschaft, Seco – wegen Ausfuhrbewilligungen für Dual-Use-Güter (zivil und militärisch einsetzbare Produkte) und "besondere militärische Güter", also Produkte, die nicht direkt im Kampf eingesetzt werden können. Man halte sich da streng an die Richtlinien.

Sicher ist, dass auch in der Schweiz Rüstungsgelder in die Forschung fliessen. Vom Bundesamt für Rüstung, Armasuisse, gingen 2015 rund 3,4 Millionen Franken an die Schweizer Hochschulen, wie Armasuisse auf Anfrage bekannt gibt. Ohne Fachhochschulen waren es 2,7 Millionen Franken. Auskunft zu konkreten Projekten gibt es auch hier keine. Immerhin existiert eine Übersichtsliste aller Institutionen, mit denen Forschungspartnerschaften bestehen. Aufgeführt sind die Universitäten Bern und Zürich, die beiden ETHs, eine ganze Reihe von Fachhochschulen, die Empa und Agroscope sowie im Ausland die University of Oxford und die Technische Universität Kaiserslautern. Zur laufenden Zusammenarbeit mit Armasuisse präzisiert die Universität Bern auf Anfrage, es handle sich um zwei Projekte des Instituts für Infektionskrankheiten mit dem Labor Spiez des Bundesamts für Bevölkerungsschutz. "Beide Projekte wurden vom Fachbereich Biologie bearbeitet und bezwecken, die Nachweis-Möglichkeiten für Mikroorganismen (konkret: neu auftretende bisher unbekannte Viren) und deren Toxine (Botulinumneurotoxin, ein Nervengift) zu verbessern resp. zu ermöglichen." Zuerst hatte die Uni ebenfalls ausrichten lassen, es würden "an der Universität Bern keine Waffenforschungsprojekte bearbeitet".

Auch hat die Sonntagszeitung 2013 publik gemacht, dass das Pentagon mit seinem Programm Darpa von 2011 bis 2013 rund ein Dutzend Forschungsprojekte in der Schweiz mit insgesamt mehr als einer Million Dollar unterstützte. Das amerikanische Rüstungsgeld ging unter anderem an die ETH Zürich und die Universitäten Zürich, Bern und Neuenburg. Finanziert wurden vorwiegend Projekte in der Grundlagenforschung, zum Beispiel der Quanteninformationsverarbeitung oder Mikroelektronik. Manche Arbeiten sind anwendungsbezogener, wie zum Beispiel die Entwicklung einer tragbaren Teleskop-Kontaktlinse oder die Erforschung der Evolution von Grippeviren.

... führt zu einem Eiertanz

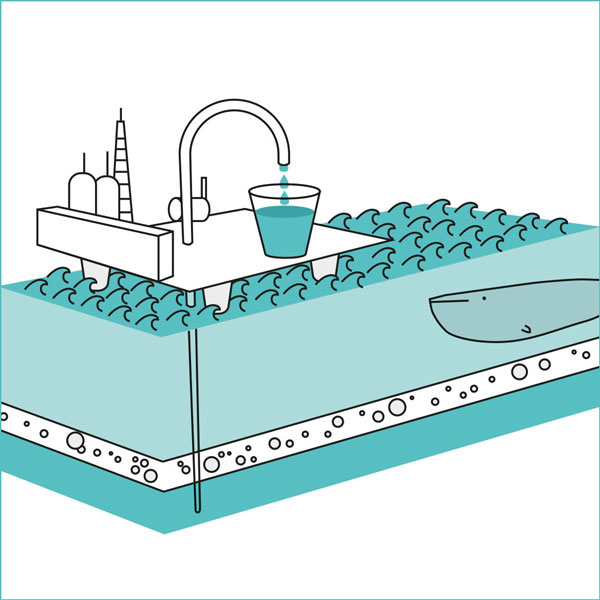

Warum aber zieren sich die Hochschulen so, die Frage nach der militärisch nutzbaren Forschung zu beantworten? Eine mögliche Erklärung liegt im Begriff Dual-Use und in der Tatsache, dass die Grenze zwischen ziviler und militärischer Nutzung von Forschungsresultaten fliessend ist. Das wird umso deutlicher, je näher man bei der Grundlagenforschung ist. Die Universität Zürich nimmt in ihrer Stellungnahme direkt darauf Bezug: "Die UZH nimmt bei Forschungsvorhaben mit Dual-Use-Potenzial eine Güterabwägung vor. Solche Forschungsprojekte müssen von der Universitätsleitung genehmigt und die wissenschaftlichen Resultate müssen öffentlich zugänglich gemacht werden."

Viele der vom Militär finanzierten Forschungsprojekte an Universitäten fallen unter diese Kategorie. Und viele, die in diesem Bereich forschen, rechtfertigen ihre Offenheit solchen Finanzierungen gegenüber damit, dass sie die zivile Nutzung im Vordergrund sehen. Ein gutes Beispiel ist ein von den USA unterstütztes Projekt zum Aufspüren von Weltraumschrott der Universität Bern: Es ist zwar von der US Air Force finanziert, hat aber doch einen unbestreitbaren Nutzen für die Allgemeinheit, da im Orbit kreisende Trümmerteile auch zivile Satelliten gefährden.

Ob man von manchen Forschungsprojekten die Finger lassen soll, lässt sich also selten eindeutig entscheiden. Eine klare Richtlinie kennen Universitäten mit einer Zivilklausel, wie zum Beispiel die Technische Universität Berlin. Diese schreibt vor, es solle "[...] keine Rüstungsforschung durchgeführt werden. Weiterhin [...] sollen von der TU Berlin bzw. von ihren Forschungseinrichtungen keine Aufträge oder Zuwendungen für rüstungsrelevante Forschung entgegengenommen werden." Die TU Berlin hat die Zivilklausel 1991 beschlossen, kurz nachdem die die strengen Bestimmungen zu naturwissenschaftlicher Forschung weggefallen waren, die nach dem Zweiten Weltkrieg festgesetzt worden waren. Das Kontrollratsgesetz Nr. 25 aus dem Jahr 1946 verbot in Deutschland jegliche militärische Forschung wie auch angewandte Forschung in einer Reihe von Bereichen, die sowohl einen zivilen als auch militärischen Nutzen besassen. Beispiele sind die Kernphysik, der Flugzeug- und Schiffbau, die Radar- und Sonartechnik und die Kryptografie. Ausgenommen – aber dennoch streng kontrolliert – war die Grundlagenforschung.

Kommission wie bei Tierversuchen

Die Zivilklausel ist mehr als eine Absichtserklärung, sie ist eine Art selbst auferlegte Unfreiheit der Forschung. An der TU Berlin entscheidet eine Kommission im Zivilklausel-Verfahren, ob ein Projekt bewilligt wird oder nicht. Im letzten Jahr blieb allerdings nur ein Projekt hängen, obwohl die Hochschule die Klausel nach eigenen Angaben sehr explizit handhabt: "Jedes Forschungsprojekt muss in der TU-Forschungsabteilung angezeigt werden, und es muss mit einer verbindlichen Erklärung versichert werden, dass die Forschungsziele ausschliesslich zivilen Zwecken dienen. Fehlt diese, wird das Projekt nicht angenommen. Bei Industrieprojekten wird mit dem Vertragspartner im Vertragswerk schriftlich fixiert, dass die Forschungsergebnisse ausschliesslich für zivile Zwecke eingesetzt werden." Das Präsidium entscheidet in Einzelfällen darüber, ob alle Zweifel eindeutig ausgeräumt wurden. Bleiben Zweifel bestehen, werden die Projekte abgelehnt.

Das Vorgehen erinnert an Projekte mit Tierversuchen oder medizinische Studien, bei denen eine Ethikkommission in den Entwicklungsprozess eingebunden wird, die mächtig genug ist, ein Projekt im Zweifelsfall auch zu stoppen. Die ethische Absicherung ist keine Alibiübung: Es gibt eine Reihe von Gesetzen, die der Forschung Grenzen auferlegen. Insofern stimmt die Annahme, die Forschung sei frei, nicht ganz. Für potenzielle Waffenforschung allerdings existiert keine ähnlich restriktive Gesetzgebung – nicht einmal in Japan, wo es eine sehr starke Friedensströmung auch an Universitäten gibt.

Mehr Transparenz erreichen

Oft argumentieren Forschende und Hochschulen auch, die militärische Forschung würde ohnehin betrieben, wenn nicht an den Hochschulen, dann hinter verschlossenen Türen in spezialisierten Forschungslabors. In der Schweiz wäre das zum Beispiel bei der Ruag. Der Konzern hat 2014 nach eigenen Angaben 140 Millionen Franken in Forschung und Entwicklung investiert – auch in diverse Forschungspartnerschaften mit Industrie und Hochschulen. Mit Details, zum Beispiel welche dies sind, wird aber auch hier lieber gespart.

In Deutschland sind etliche Hochschulen dem Vorbild der TU Berlin gefolgt und haben eine Zivilklausel eingeführt. In der Schweiz dagegen gibt es keine ähnlichen Klauseln. Wenig überrascht, dass es die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) ist, die regelmässig nach Beschränkung der Rüstungsforschung auch in der Schweiz ruft. Doch auch sie weiss um die Gretchenfrage Dual-Use. Thomas Leibundgut, der das Dossier betreut, geht davon aus, dass eine Zivilklausel in der Schweiz wohl nur sehr wenige Projekte betreffen würde "An den Schweizer Hochschulen spielt explizite Waffenforschung eine marginale Rolle." Er findet: "Wenn über Zivilklauseln diskutiert wird, ist schon viel gewonnen."

Die GSoA versucht darum via Studierendenschaften, politischen Druck gegenüber den Unileitungen aufzubauen. Zum Beispiel in Bern. Dort ist der Vorstand der Studentinnenschaft daran, bei der Universitätsleitung und den Fakultäten Informationen über Rüstungsforschung an der Universität Bern einzuholen. "Es geht um Prävention, nicht unbedingt darum, konkrete Projekte zu stoppen", sagt Geschichtsstudentin Corina Liebi, die das Postulat in Kollaboration mit der GSoA angestossen hat. Damit wird die Frage nach der Rüstungsforschung in einen grösseren forschungspolitischen Zusammenhang gestellt: der oft kritisierten Intransparenz bei drittmittelfinanzierter Forschung. Liebi hofft auf eine Veränderung in dem Bereich: "Wichtig wäre es, nur schon zu wissen, was genau geforscht wird und welcher Art die Deals sind."

Nur wenig Waffenforschung

Allerdings profitieren die Schweizer Hochschulen nur wenig von Rüstungsgeldern. Eigentlich hatte der Technikhistoriker David Gugerli, als er mit einem Team die ETH-Geschichte aufarbeitete, durchaus erwartet, auf einen "militärisch-pädagogischen Komplex" zu stossen. Denn früher war die Sache mal klar, zumindest bei den Technischen Hochschulen: Bis zur industriellen Revolution stand der Wissenschaftler vorwiegend im Dienste des Militärs, er kannte sich aus im Festungsbau oder mit Ballistik. Und er erwarb die entsprechenden Kenntnisse an spezialisierten Hochschulen.

Doch Gugerli und sein Team wurden überrascht: Sie fanden keine solche enge Verstrickung von Hochschule und Militär. Die Gründe dafür sieht Gugerli schon bei der Gründung der ETH, die in Abgrenzung gegenüber der französischen Ingenieurs-tradition vollzogen wurde – man wollte nicht Paläste und Festungen bauen sowie Rüstungsgüter herstellen können, sondern dachte vor allem an ein schweizerisches Zivilbauwesen und den Maschinenbau. Insofern lasse sich in Sachen Waffenforschung ein Sonderfall Schweiz konstatieren, sagt Gugerli. Was allerdings nicht bedeute, dass auch die Schweizer Industrie die Finger von Rüstungsprojekten gelassen hätte. Der Technikhistoriker nennt das Beispiel Bührle und meint, die interessante Frage sei, ob die Firma für den Erfolg die Hilfe des Bundes gebraucht habe: "In anderen europäischen Ländern gab es eine prononcierte nationale Technologiepolitik, zum Beispiel in Frankreich. In der Schweiz wurde ähnliches auch versucht, aber kaum mit Erfolg."

Wer jedoch über die Schweiz hinaus und zurück in die Wissenschaftsgeschichte blickt, stellt fest: Ohne Grossprojekte während und nach dem Zweiten Weltkrieg wäre die Grundlagenforschung nicht da, wo sie heute steht. Das Manhattan Project, bei dem ab 1942 rund 150 000 Forscher und Techniker an der Atombombe arbeiteten, hat diesbezüglich Massstäbe gesetzt. In der Folge wurde die Kernforschung zu einem Paradebeispiel für die Dual-Use-Thematik – und ist es bis heute geblieben.

Roland Fischer ist Wissenschaftsjournalist in Bern.