Der persönlichste Entscheid von allen

Wann und wie wir sterben, ist in der hochentwickelten Medizin nicht mehr nur Schicksal, sondern auch Folge von Entscheiden. Diese werden noch selten bewusst gestaltet.

Patient, 97 Jahre, Polymorbidität im Alter (Frailty). Aus dem Forschungsprojekt «Sterbewünsche bei Menschen in schwerer Krankheit» der Palliativmedizinerin Heike Gudat.

Es dauerte 13 Tage, bis Terri Schiavo starb. Die Ärzte hatten ihr zuvor die Ernährungssonde entfernt. 15 Jahre lang lag die 41-Jährige aus Florida nach einem Herzstillstand mit Hirnschädigung im Wachkoma. Ihrem Tod Ende März 2005 ging eine erbitterte Auseinandersetzung voraus. Der Ehemann wollte seine Frau sterben lassen, die Eltern kämpften dafür, dass die Tochter am Leben bleibt. Beide Parteien gaben an, im Sinne Terris zu handeln. Der Fall Schiavo beschäftigte die US-Justiz und -Politik und fand weltweit grosse Aufmerksamkeit. Er gilt als tragisches Beispiel dafür, wie komplex solche Situationen sein können, vor allem, wenn der betroffene Mensch selbst nichts mehr dazu sagen kann.

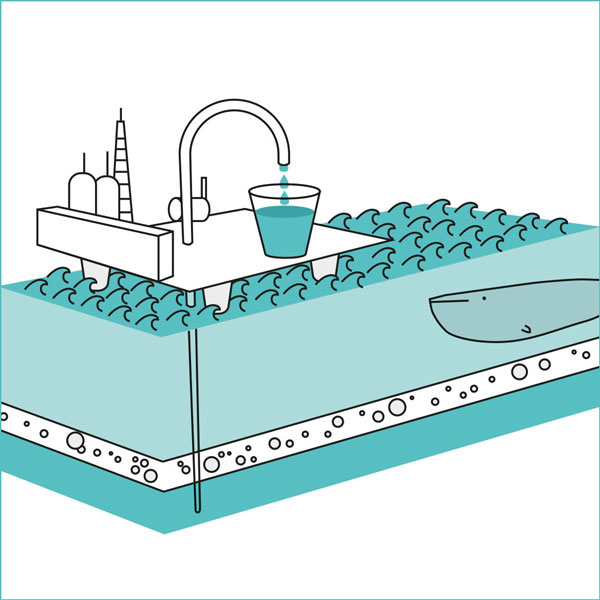

So sehr wir von den Erfolgen moderner Medizin profitieren – nur noch zu überleben, weil man «an Schläuchen oder Maschinen hängt», lehnen viele Menschen ab. Zwar kann niemand im Voraus wissen, wie sich ein Koma oder eine Demenz anfühlt. Doch um jeden Preis möchte man nicht am Leben erhalten werden.

Medizinische Entscheide am Lebensende, die den Tod möglicherweise oder wahrscheinlich beschleunigen, sind in der Schweiz häufig und haben zugenommen. Das ergab eine Studie der Universitäten Zürich und Genf. Bei vier von fünf Personen, die 2013 in der Deutschschweiz nicht vollkommen unerwartet starben, gingen Lebensende-Entscheidungen voraus. In der grossen Mehrheit der Fälle wurde die Behandlung abgebrochen, gar nicht erst begonnen, oder es wurden mehr Mittel verabreicht, um Schmerzen und andere Symptome zu lindern. In einem geringen Teil der Fälle schieden die Menschen mit assistiertem Suizid aus dem Leben. Die repräsentativen Daten stammen aus einer Befragung von Ärztinnen und Ärzten.

Schluss mit Paternalismus

Doch über die letzten Dinge bestimmen wir selbst. Die Patientenautonomie ist in den vergangenen Jahrzehnten ein zentrales rechtliches und medizinethisches Prinzip geworden. Sie steht gleichwertig neben der Fürsorgepflicht des Arztes. Das paternalistische Verhältnis – der Doktor weiss es am besten – sollte einem Umgang auf Augenhöhe gewichen sein. Der Patient willigt nach ärztlicher Aufklärung in eine Behandlung ein oder eben nicht. «Informierte Zustimmung» nennen das die Fachleute.

Das seit 2013 gültige Schweizer Erwachsenenschutzrecht stärkt die Selbstbestimmung. Erstmals wurde die Patientenverfügung national verankert. Darin legt eine Person fest, welche medizinischen Massnahmen sie akzeptiert oder ablehnt, wenn sie sich nicht mehr selbst äussern kann. Für den Arzt ist das verbindlich. Auch wenn keine Verfügung vorliegt, darf er nicht einfach entscheiden. Vielmehr sind dann die Angehörigen am Zug. Nicht deren eigene Ansichten sollen den Entscheid prägen, sondern der mutmassliche Wille der erkrankten Person.

Im medizinischen Alltag zeigen sich jetzt Probleme, wie Studien der Universitäten Luzern und Zürich ergaben. Regina Aebi-Müller, Professorin für Privatrecht an der Universität Luzern, redet Klartext: «Die Patientenverfügung, wie sie im neuen Erwachsenenschutzrecht Rechtssicherheit erlangte, ist in dieser Form praktisch nutzlos.» Die Forschenden erhoben in Interviews mit Ärzten und Pflegefachpersonen, wie Entscheide über Behandlungsabbruch oder -verzicht zustande kommen. Demnach haben erst wenige Menschen überhaupt eine Patientenverfügung. In der akuten Situation ist diese oft nicht greifbar oder nicht aktuell. So bleibt unklar, ob der kollabierende Patient auf der Intensivstation reanimiert werden will oder die schwer demenzkranke Heimbewohnerin bei einer Lungenentzündung nochmals ins Spital verlegt und mit Antibiotika behandelt werden möchte.

Was heisst «keine Schläuche»?

Auch sind Ärzte mit widersprüchlichen oder nicht umsetzbaren Entscheiden von Patienten konfrontiert. Aebi-Müller, sie untersucht im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms «Lebensende» die rechtlichen Aspekte der Selbstbestimmung, verwundert das nicht: «Es gibt mehrere Vorlagen von Patientenverfügungen. Man kann sie aus dem Internet herunterladen und macht dann im stillen Kämmerlein seine Kreuzchen.» Patientenverfügungen müssten interpretiert werden, doch im Auslegen von Texten sei medizinisches Fachpersonal weniger geschult als die Juristen. Aebi-Müller erklärt an einem Beispiel, wohin das führen kann. Eine terminal krebskranke Patientin hatte verfügt, «keine Schläuche» zu wollen. Schon nicht mehr bei Bewusstsein, konnte die Frau ihre Blase nicht mehr entleeren, litt sichtlich. Mit Verweis auf die Patientenverfügung sah die Pflegeverantwortliche von einem Katheter ab. Der Chefarzt bezweifelte, dass die Patientin diesen «Schlauch» gemeint hatte. Nach Schichtwechsel der Pflege legte er den Katheter eigenhändig. Die Frau starb friedlich in dieser Nacht.

Müssen Angehörige entscheiden, sind sie oft überfordert oder uneins. Sie kennen den Patientenwillen nicht, weil man in der Familie nie von sich aus darüber geredet hat. Das kann Partnern, Töchtern, Söhnen schwer zu schaffen machen: «Jeder Dritte ist nach einem Vertretungsentscheid traumatisiert und weiss nicht, ob er im Sinne des geliebten Menschen entschieden hat», konstatiert Tanja Krones, leitende Ärztin für klinische Ethik am Universitätsspital Zürich.

Fehlende Absprachen

Trotz Patientenautonomie haben Ärzte immer noch Entscheidungsmacht. Für die letzten zehn Jahre lässt sich zwar eine Entwicklung ausmachen, wonach «Patienten tendenziell mehr in Entscheidungen am Lebensende einbezogen werden». Das sagt Milo Puhan, Professor für Epidemiologie und Public Health an der Universität Zürich.

Wenige Ärzte aber handeln in Eigenregie, also ganz ohne Absprache mit dem Patienten, den Angehörigen, und auch ohne Rückgriff auf eine frühere Willensäusserung. In der Zürcher und Genfer Studie war das bei urteilsunfähigen Patienten in acht Prozent der Fälle so. In weiteren zwölf Prozent besprach sich der Arzt nur mit Berufskollegen oder Pflegepersonal. Sogar bei urteilsfähigen Patienten wurde die Lebensende-Entscheidung in acht Prozent der Fälle nicht mit Betroffenen oder Angehörigen besprochen. Eine mögliche Erklärung sieht Puhan in schwer voraussehbaren Krankheitsverläufen: «Die Sterbephase zu diagnostizieren ist eine medizinische Herausforderung und erfordert viel Erfahrung.» Eine australische Studie zeige, dass die meisten Gespräche über medizinische Entscheide am Lebensende in den letzten drei Lebenstagen stattfänden. Je nach Entwicklung werde der richtige Zeitpunkt verpasst.

Die Forschung legt also Spannungsfelder offen. Rechtswissenschaftlerin Regina Aebi-Müller kommt zum Schluss: «Medizinische Situationen am Lebensende lassen sich nicht so regeln, wie sich das der Gesetzgeber vorstellt.» Eine «absolutistische » Patientenautonomie funktioniert laut der Forscherin nicht. Als realistischer erachtet sie eine «relationale» Autonomie. Gerade am Lebensende, wo man besonders verletzlich ist, Schmerzen, Atemnot und Angst hat, sei man auf Beziehungen angewiesen. Aebi-Müller plädiert dafür, der ärztlichen Fürsorge und Verantwortung wieder mehr Gewicht zu geben, ohne in alte Dominanzmuster zurückzufallen: «Es gibt keinen persönlicheren Entscheid als jenen über medizinische Massnahmen am Lebensende.» Eine partnerschaftliche Arzt-Patienten-Beziehung, in der gemeinsam entschieden wird, kann Menschen darin stützen.

Planen mit Beratung

Am Universitätsspital Zürich wird erprobt, wie die Unterstützung aussehen könnte. «Advance Care Planning" nennt sich das Konzept: gesundheitliche Vorausplanung. Damit sind strukturierte Gespräche mit Patienten und Angehörigen gemeint. Kommunikativ geschulte Behandlungsteams – Ärzte, Pflegende, Seelsorger, Sozialarbeitende – eruieren rechtzeitig die Behandlungswünsche und Wertvorstellungen von Patienten zum Lebensende: Was ist ihnen wichtig für den Fall, dass sie nicht mehr selbst entscheiden können? Wovor fürchten sie sich? Im Unterschied zur Patientenverfügung aus dem Internet findet eine sachkundige Beratung statt. «Die Menschen erhalten evidenzbasierte Entscheidungshilfen», erklärt Medizinethikerin Tanja Krones. Sie wissen dann konkret: Von 100 Personen, die im Spital einen Herzstillstand erleiden, überleben trotz sofortiger Hilfe durchschnittlich nur 17. Von diesen sind später fünf bis sieben schwer pflegebedürftig.

Die Vorausplanung biete besser Gewähr, dass die Patientenwünsche bekannt und umsetzbar seien, sagt Krones. Das entlastet auch die Angehörigen. Eine Patientenverfügung kann resultieren, muss aber nicht. Krones empfiehlt ein modulares System, das von einem ärztlich unterzeichneten Notfallplan bis zu Vorgaben für den Fall chronischer Urteilsunfähigkeit, etwa bei Demenz oder nach einem Schlaganfall, reicht. «Wichtig ist, immer wieder nachzufragen. Denn Menschen verändern sich.» Vielleicht wolle jemand mit Diagnose Demenz festlegen, auf lebensverlängernde Massnahmen zu verzichten, sobald er die Angehörigen nicht mehr erkennt. Doch was, wenn das Umfeld dann feststellt, dass der Kranke trotz Einschränkungen zufrieden wirkt, lacht, sich an kleinen Dingen freut? «Solche Fragen gilt es anzusprechen», sagt Krones.

«Advanced Care Planning» ist in der Schweiz noch wenig verbreitet. Krones' Forschung bestätigt Befunde aus dem Ausland, wonach mit der Vorausplanung nicht nur den Wünschen der Menschen besser entsprochen werden kann, sondern auch die Angehörigen weniger traumatisiert sind. Ausserdem kommt es zu weniger Spitaleinweisungen, und die Zahl invasiver Behandlungen – zum Beispiel Operationen – geht zurück. Dass dies Kosten senkt, ist nicht Ziel des Konzepts, scheint aber ebenfalls ein Effekt zu sein. Dies alles, ohne dass die Betroffenen früher sterben.

So versuchen wir, den Tod professionell zu bewältigen – doch ein Stück Geheimnis wird er immer bewahren. In den Worten des Palliativmediziners Ralf Jox: «An der fundamentalen Ungewissheit, die unser Dasein charakterisiert, wird auch die Vorausplanung nichts ändern.» Was sie aber leisten könne: das Vertrauen erhöhen.

Susanne Wenger ist freie Journalistin in Bern.

Alle zitierten Studien sind aus dem Nationalen Forschungsprogramm "Lebensende" (NFP 67); www.nfp67.ch.