Computerchips imitieren das Gehirn

Memristoren können sich wie Nervenzellen an vergangene Aktivitäten erinnern. Forschende bauen damit schnellere Chips für effizientere Datenanalysen.

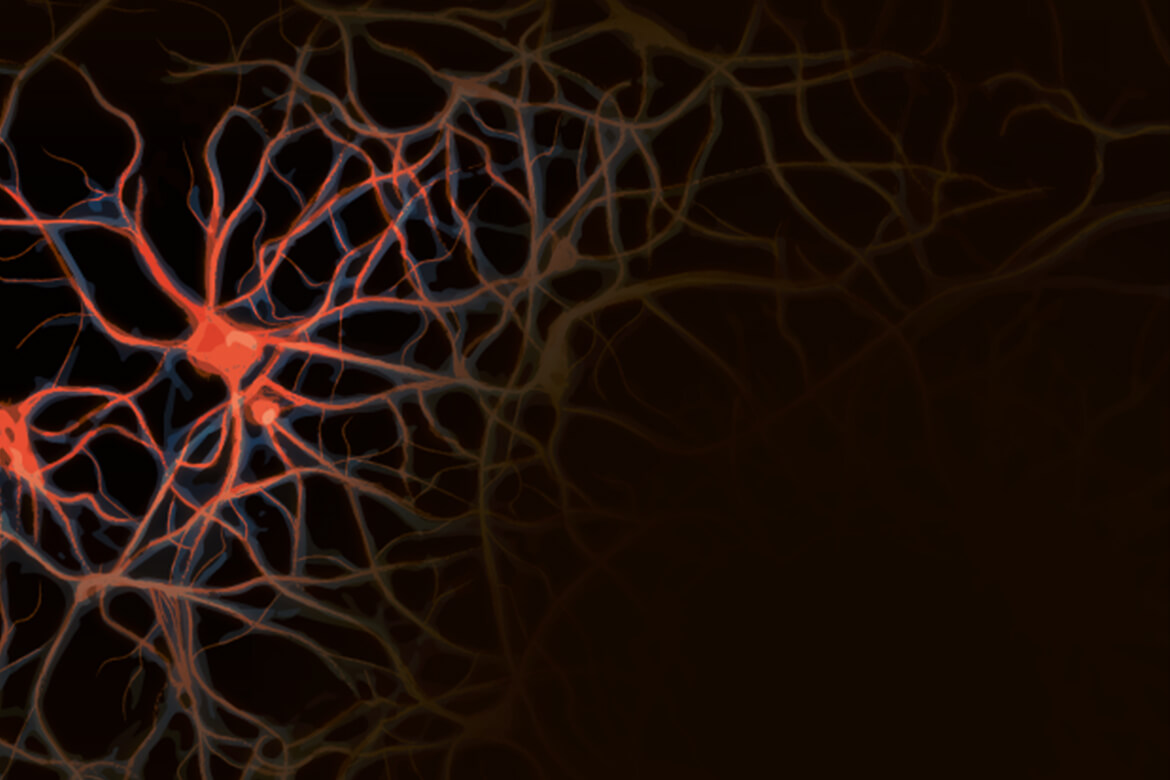

Der Bionet-Chip imitiert ein Geflecht von Nervenzellen. Er soll mit einer echten Nervenzellkultur verbunden werden, um deren Aktivität zu studieren. | Bild: Stefan Schiefer

Wir haben uns an immer schneller werdende Computer gewöhnt. Doch diese Entwicklung stösst nun an physische Grenzen. Das liege an der aktuellen Konstruktion der Computer, erklärt Yusuf Leblebici von der EPFL in Lausanne. Prozessoren und Speicher sind in der klassischen Von-Neumann-Architektur separate Einheiten. Die Verbindung dazwischen wird zunehmend zum Flaschenhals: «Arbeiten die Prozessoren mit sehr hohen Geschwindigkeiten, wird es immer schwieriger, die Daten schnell genug zwischen Speicher und Prozessor zu transferieren.

Die Lösung könnte in neuen Strukturen für Computerchips liegen. Dazu gehören vielleicht auch neue elektronische Bauteile. Forschende wie Leblebici orientieren sich am Vorbild biologischer Nervenzellen. Sie wollen neuromorphe Chips entwickeln, deren elektronische Konstruktionen einem Geflecht von Nervenzellen ähnelt. Ihre Vorteil: Rechentätigkeit und Speicheraktivität sind viel enger miteinander verzahnt.

Grundsätzlich können neuromorphe Chips mit konventionellen elektronischen Bauteilen gebaut werden – auf diesem Prinzip basiert zum Beispiel der Truenorth-Chip von IBM. Dabei werden die Eigenschaften von Nervenzellen auf digitale Weise imitiert.

Verzeihliche Fehler

Leblebici verfolgt eine andere Möglichkeit mit dem Einsatz neuartiger Elemente namens Memristoren. Vereinfacht ausgedrückt handelt es sich dabei um elektrische Widerstände, die sich an frühere elektrische Stromflüsse erinnern, was der Lernfähigkeit von Nervenzellen im Gehirn gleicht.

Leblebici will in den nächsten Jahren in einem Projekt gemeinsam mit IBM und dem Institut für Neuroinformatik der Universität Zürich mehrere Prototypen neuromorpher Chips entwickeln. Die Forschenden gehen auf drei Ebenen vor: In einem Projektteil konstruieren sie neue Memristoren, im zweiten auf diesen Bauteilen basierende Schaltkreise – zum Beispiel zur Kopplung mit Sensoren. Die dritte Gruppe beschäftigt sich mit der Integration ins Gesamtsystem. So könnte sich mit einem der Prototypen schon in wenigen Jahren eine Videoerkennung durchführen lassen, hofft Leblebici.

Der Hauptvorteil von Chips, die aus Memristoren aufgebaut sind, bestehe in der sehr hohen Flächendichte, erläutert der EPFL-Forscher. Einzelne Rechenfunktionen könnten auf einem Hundertstel der Fläche von konventionellen Chips ausgeführt werden. Erkauft wird dies mit einer verminderten Rechengenauigkeit. Memristorenchips können keine Resultate auf viele Nachkommastellen präzise liefern. Viele andere Aufgaben erfordern aber eine extrem hohe Geschwindigkeit für die Verarbeitung riesiger Datenmengen – während der eine oder andere kleine Fehler nicht ins Gewicht fällt. Typische Beispiele sind die Erkennung und Analyse von Audiodateien, Fotos und Videos. Das Auge verzeiht es, wenn ein einzelnes Pixel die falsche Farbe hat.

Sämtliche Mikroelektronik-Konzerne interessieren sich derzeit sehr für Ideen für neuromorphe Chips, sagt Markus Kubicek von der Technischen Universität Wien. Vor drei Jahren machte er Schlagzeilen mit einer Arbeit zu den Mechanismen, die vielleicht einmal Flash-Speicher ersetzen könnten. Entstanden war die Arbeit an der ETH Zürich zusammen mit Jennifer Rupp.

Der Unterschied zwischen Memristoren und klassischen Siliziumtransistoren sei fundamental, erklärt Kubicek: Anders als diese kennen Memristoren oft nicht nur die Zustände 0 und 1, sondern auch ein Dazwischen. Eine Eigenschaft, die nicht nur das Lernen ermöglicht, sondern sich zum Beispiel auch für Realisierungen von «Fuzzy Logic» nutzen liesse, einer Variante der Logik, die unscharfe Aussagen erlaubt.

Ob Chips auf der Basis von Memristoren das Rennen machen oder ob sich neuromorphe Konstruktionen mit konventionelleren Bauteilen durchsetzen werden, steht gemäss Kubicek noch in den Sternen.

Allein bei den Memristoren gebe es viele verschiedene Varianten. Meistens nutzt Kubicek als Material Oxide, zum Beispiel von Titan und Strontium. Deren Funktionsweise liegt in Sauerstoffdefekten begründet. Andere Gruppen nutzen als Funktionsbasis zum Beispiel Metallfilamente.

Die Dichte der Memristoren könnte übrigens noch höher werden als bisher. Dazu müsste man dreidimensionale Architekturen verwirklichen – und die Memristoren quasi aufeinanderstapeln. Solche Konstruktionen kämen dem «Deep Learning» entgegen, sagt Leblebici, einem wichtigen Verfahren der künstlichen Intelligenz.

Eine Milliarde Zyklen durchstehen

Oft wird in Aussicht gestellt, dass Chips auf der Basis von Memristoren deutlich weniger Strom verbrauchen als konventionelle Chips. Leblebici bremst den Optimismus ein wenig: «Man darf nicht vergessen, dass die Memristoren an der Peripherie auch eine elektronische Verschaltung benötigen.» Diese Verschaltung verbrauche zusätzlich Strom.

Die grösste Herausforderung bei der Entwicklung von Memristoren ist eine andere. Kubicek verweist auf die noch mangelnde Langzeitbeständigkeit. Technisch geboten sei eine Stabilität von mehr als einer Milliarde Zyklen, manchmal sogar mehr als einer Billion. «Die meisten Memristoren schaffen das heute noch nicht», sagt Kubicek. Doch das könnte sich ändern.

Für industrielle Anwendungen hätten Memristoren meist noch eine zu grosse Streuung in der Produktion, kommentiert der Elektroingenieur Christian Mayr von der Technischen Universität Dresden. Er forscht ebenfalls an neuromorphen Strukturen. «Um Memristoren herzustellen, sind mehrere Fertigungsschritte notwendig. Das ist ein Problem. Halbleiterhersteller scheuen jeden weiteren Prozessschritt, da er zu steigenden Kosten führt.»

Für aussichtsreich hält Mayr Anwendungen von Memristoren im Bereich von Neuroprothesen und ähnlichen Schnittstellen zwischen Biologie und Computer. An solchen Systemen tüftelte Mayr zum Beispiel während eines Forschungsaufenthaltes in Zürich von 2013 bis 2015. Andere interessante Anwendungen eröffnen sich im Bereich der Informationsverdichtung. Das menschliche Auge ist dazu fähig, die Informationsdichte um den Faktor 100 zu reduzieren, bevor das visuelle Signal an das Gehirn weitergeleitet wird, sagt Mayr. Ähnliches sei in Zukunft mit neuromorphen Chips vielleicht ebenfalls zu realisieren. Ob mit oder ohne Memristoren, ist noch offen.

Sven Titz ist freier Wissenschaftsjournalist in Berlin.