Personalisierte Medizin braucht eine andere Art von Studien

Alle träumen von auf einzelne Patienten massgeschneiderten Therapien. Leider liefern herkömmliche klinische Studien nicht die richtigen Daten dafür, sagt ein Biostatistiker.

Manchmal wirkt die Therapie, manchmal nicht. Vielleicht wurde auch schlicht am falschen Tag gemessen. Dies zu unterscheiden wäre sehr aufwendig. | Bild: Viacheslav Lopatin/Shutterstock

Die Medizin hat ein Problem: Meist spricht nur ein Teil der Patienten auf eine Therapie an. So sind Antidepressiva laut der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA bei fast 40 Prozent der Behandelten wirkungslos. Die Ursache dafür soll in den Genen liegen.

Auf diesen Unterschieden zwischen den Patienten basiert die personalisierte Medizin. Ein Beispiel ist das Krebsmedikament Iressa. Es wirkt nur bei Patienten, deren Tumorzellen Mutationen in einem Gen aufweisen – ein Wachstumsfaktor, der die Zellteilung anregt. Die Mutationen sind ein Hinweis, ein sogenannter Biomarker, ob ein Patient auf eine Therapie ansprechen wird.

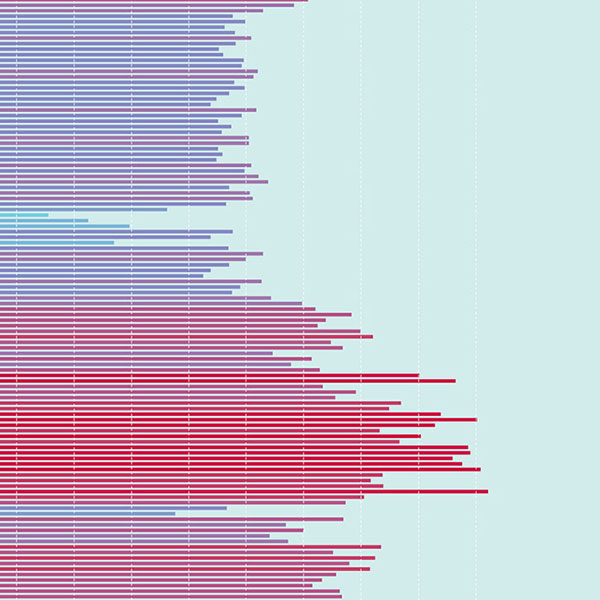

Den Unterschied zwischen Patienten herauszufinden ist weitaus schwieriger, als man denken könnte. Dieser Meinung ist zumindest Stephen Senn vom Luxembourg Institute of Health. «Es ist normalerweise nicht möglich, in einer klinischen Studie festzustellen, wer von einer Behandlung profitiert hat und wer nicht», so Senn. «Der Hype um die personalisierte Medizin basiert auf der kaum getesteten Hypothese, dass sich Patienten in ihrer Reaktion auf eine Therapie stark unterscheiden.» Aussagen über Responder und Non-Responder, wie von der FDA zitiert, stünden auf statistisch wackligen Füssen, kritisiert Senn.

Das liege daran, dass in den Studien nicht die Reaktion einzelner Patienten verglichen wird. Vielmehr werden ganze Gruppen von Patienten einander gegenübergestellt, und zwar auf Grundlage ihrer durchschnittlichen Reaktion – etwa der Unterschied in der Höhe des Blutdrucks aller Patienten, die eine Behandlung bekommen haben, im Vergleich zu denen, die ein Placebo erhielten. «Wir führen schlicht und einfach nicht die Art von Studien durch, die es uns erlauben würden, Responder von Non-Respondern zu unterscheiden.»

Senn bestreitet nicht etwa, dass genetische Unterschiede der Patienten Auswirkungen auf den Erfolg einer Therapie haben können. Er sagt, dass die meisten klinischen Studien nicht in der Lage sind zu entscheiden, ob die Ursachen unterschiedlicher Therapieergebnisse genetisch sind. Sie könnten durch zufällige Unterschiede in der Ernährung oder versteckte Infektionen eines Patienten verursacht sein.

Erst Placebo, dann Wirkstoff

Als Ausweg schlägt Senn vor, Patienten individuell über einen längeren Zeitraum zu beobachten. Dabei erhalten sie erst einen Wirkstoff, dann ein Placebo – oder umgekehrt. Diese sogenannten seriellen N-of-1-Studien lieferten Daten, mit denen die Reaktion der Patienten von zufälligen Variationen in den Messergebnissen unterschieden werden könne. Auch Nicholas Schork, Direktor für Humanbiologie am J. Craig Venter Institute in La Jolla (Kalifornien), forderte 2015 im Fachmagazin Nature N-of-1-Studien, um die «Unzahl von Faktoren zu testen – genetische und umweltbedingte –, die die Reaktion einer Person auf eine bestimmte Behandlung beeinflussen».

Allerdings sind solche N-of-1-Studien auch umstritten. Peter Jüni hält diese für wenig praktikabel: zu langwierig und zu kompliziert für den Klinikbetrieb, meint der Schweizer Epidemiologe und Direktor des Applied Health Research Centre der Universität Toronto. Zwar habe Senn recht, dass aus Studien viel zu häufig unbegründete Rückschlüsse über Responder oder Non-Responder gezogen werden. Doch wenn man «sehr diszipliniert» vorgehe, gebe es Wege, auch traditionelle Studiendesigns korrekt zu interpretieren.

Allerdings müsse man sich bewusstmachen, dass Ergebnisse von spezifischen Untergruppen von Patienten häufig überinterpretiert werden. «Eine wirklich personalisierte Medizin, in der jeder Patient die exakt passende Therapie erhält, gibt es nicht», sagt Jüni. «Diese Erwartungen können wir bisher nicht erfüllen.» Bemühungen um eine bessere Datengrundlage für die personalisierte Medizin seien darum wichtig, auch wenn Senns provokative These in der Fachwelt umstritten sei.

Sascha Karberg ist Redaktor für den Bereich Forschen beim Tagesspiegel in Berlin.