Leiche im Scanner statt unter dem Messer

Autopsien verbessern die Medizin, werden aber immer seltener durchgeführt. Pathologinnen und Rechtsmediziner untersuchen deshalb, ob bildgebende Massnahmen das Skalpell ersetzen können.

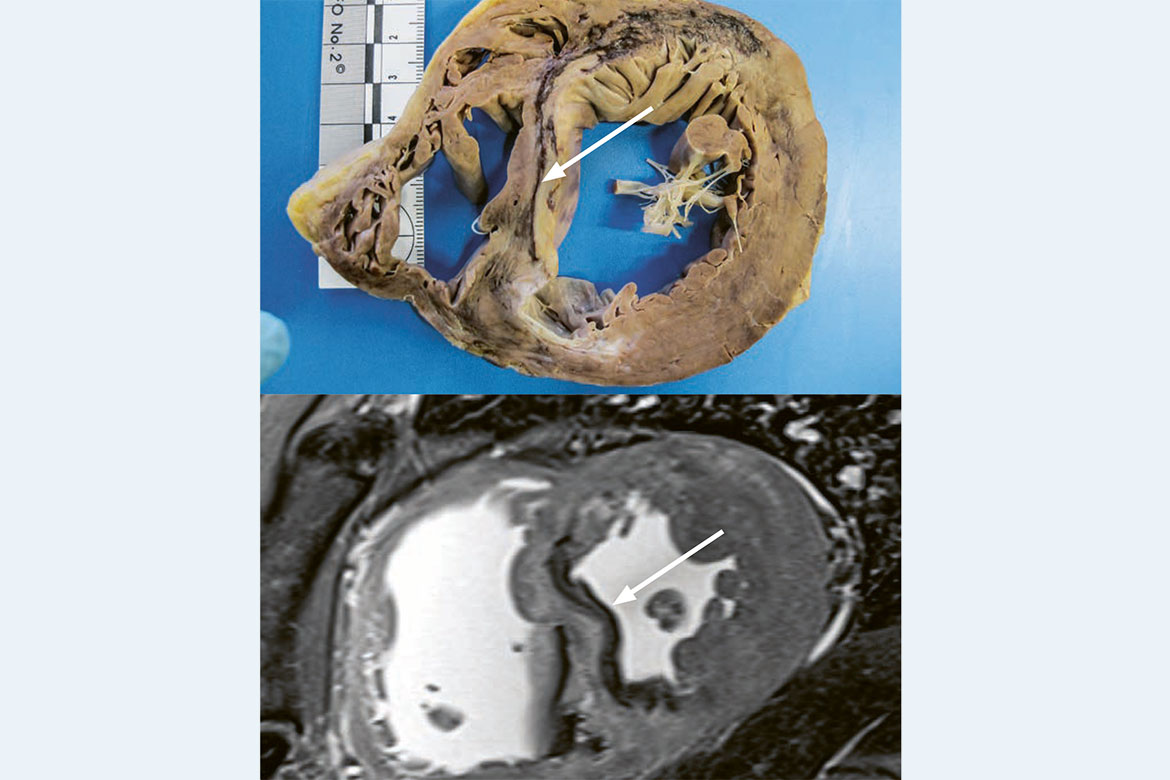

Zweimal Herzinfarkt: Sowohl in der klassischen Autopsie (oben) als auch im MRI (unten) erscheint der abgestorbene Teil der Scheidewand dunkel. | Bild: IRM Bern

Gewissheit über die Todesursache erlangen Ärztinnen und Ärzte durch eine Autopsie. Zudem ist sie eines der besten Mittel für die Qualitätskontrolle im Spital. Sie zeigt, ob eine Diagnose richtig war, welche Wirkung und Nebenwirkungen eine Therapie hatte und ob etwas übersehen wurde. «Ein Spital, das keine Autopsien durchführt, weiss nicht, woran seine Patienten sterben», sagt Alexandar Tzankov, Leiter Histopathologie und Autopsie am Universitätsspital Basel.

Trotzdem sank die Zahl der Autopsien in der Schweiz in den letzten 20 Jahren von über 8000 auf knapp 2000 pro Jahr. Die Gründe dafür sind laut Tzankov vielschichtig: Patienten oder Angehörige müssen mit einer Autopsie einverstanden sein, was sie nicht immer sind. Zudem fällt es Ärztinnen und Ärzten oft schwer, beim Überbringen der Todesnachricht nach der Zustimmung zu fragen. Und einige meinen, durch die vielen Diagnosen an Lebenden bereits alles zu wissen.

Deshalb sollen in Zukunft Computertomografie (CT) oder Kernspintomografie (MRI) als Alternative zur Autopsie eingesetzt werden. «Wir glauben, dass Angehörige zu einer solchen nicht-invasiven Bildgebung eher ja sagen würden als zu einer Autopsie, bei der der Leichnam aufgeschnitten wird», sagt der Rechtsmediziner Wolf-Dieter Zech vom Institut für Rechtsmedizin in Bern. Er will in den nächsten Jahren prüfen, ob die postmortale Bildgebung zuverlässige Aussagen liefert. Dafür werden die Toten vor der Autopsie einem CT- und MRI-Scan unterzogen. Anhand der Bilder erstellen Radiologen dann – ohne Kenntnis der Krankheitsgeschichte – eine Diagnose. Zech vergleicht anschliessend, ob die Ergebnisse mit der klassischen Autopsie übereinstimmen.

Bisherige Untersuchungen zeigten, dass sich häufige Befunde wie Herzinfarkte, Tumore und Entzündungen gut mit postmortaler Bildgebung darstellen lassen. Einen Herzinfarkt erkennen Pathologen bei einer klassischen Autopsie beispielsweise daran, dass das Gewebe des Herzmuskels eine andere Farbe und Beschaffenheit hat. Im MRI-Bild zeigt sich die Veränderung des beschädigten Herzmuskels durch andere Graustufen.

Besser als gar keine Autopsie

An das Potenzial der postmortalen Bildgebung glaubt auch die Gerichtsmedizinerin und Physikerin Eva Scheurer, Direktorin des Instituts für Rechtsmedizin der Stadt Basel: «Nach dem Tod ändert sich im Körper einiges, und das hat Auswirkungen auf die Darstellung im MRI. Deshalb muss man die Protokolle spezifisch anpassen.» So ist etwa der Kontrast im MRI stark abhängig von der Körpertemperatur, die bei einem Leichnam natürlich viel niedriger ist. Scheurer führt deshalb gerade eine Studie zur Darstellung des toten Gehirns im MRI durch.

Die digitalen Bilder haben den Vorteil, dass sie zentralisiert von speziell ausgebildeten Radiologen ausgewertet werden können. «So könnte der Informationsverlust durch die drastisch gesunkenen Autopsiezahlen zumindest teilweise wieder ausgeglichen werden», meint Rechtsmediziner Wolf-Dieter Zech. Das sieht auch Eva Scheurer so: «Die Autopsie ist und bleibt zwar der Goldstandard, aber letztlich ist ein postmortales MRI immer noch besser als gar keine Obduktion.»