Solide Wissenschaft braucht Kulturwandel

Die unabhängige Bestätigung von Ergebnissen ist ein zentraler Pfeiler der Wissenschaft. Doch dieser Schritt misslingt häufig. Nun bewegt sich etwas in den Schweizer Forschungsinstitutionen.

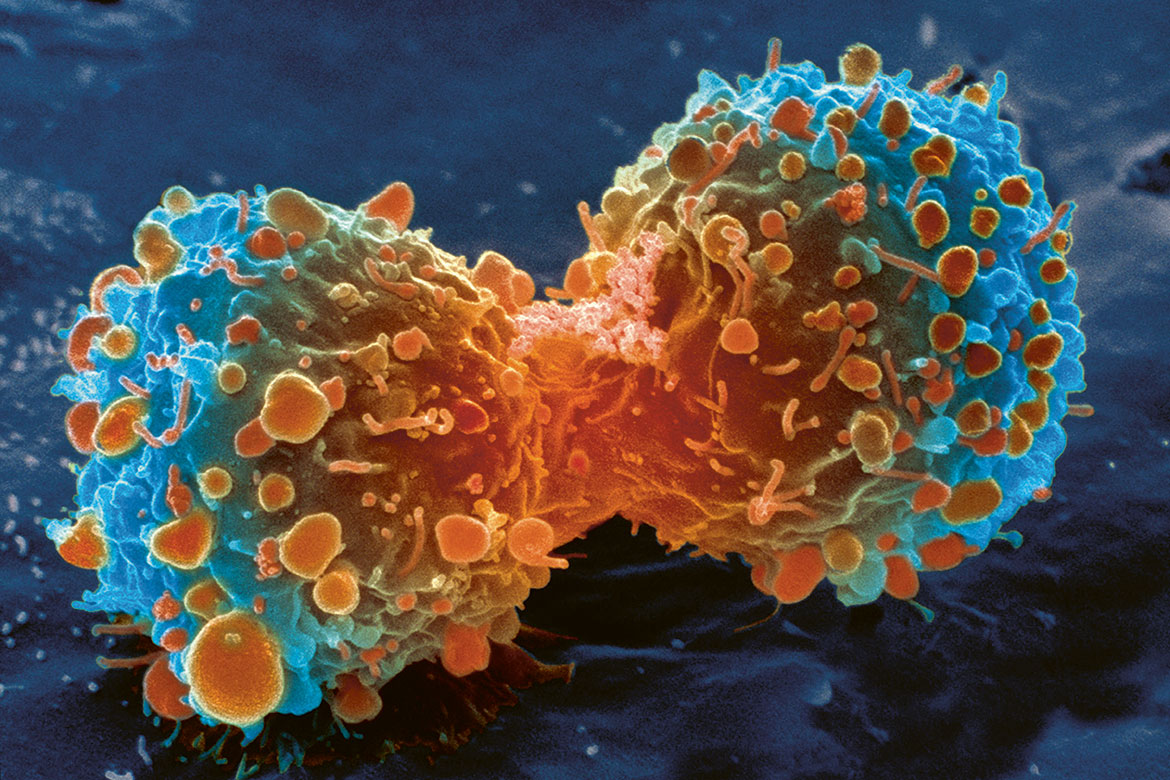

Oft sind Zellen (hier Lungenkrebszellen) im Labor wenig verlässlich. Das ist mit ein Grund, warum manche Forschungsgruppen weniger als eine von zehn bahnbrechenden Studien reproduzieren können. | Bild: Keystone/Science Photo Library/Steve Gschmeissner

Die Bevölkerung vertraut der Wissenschaft gemäss Umfragen noch immer. Doch vertrauen Forschende selbst der Forschung? Vermutlich weniger stark als früher. Viele meinen eine Krise der Reproduzierbarkeit zu erkennen: Veröffentlichte Ergebnisse bestätigen sich nicht, wenn andere Forschende das Experiment wiederholen.

Die Ursachen des Problems sind vielfältig: unzuverlässige Statistiken als Studiengrundlage, die Forderung nach spektakulären Ergebnissen, Verzerrungen durch die selektive Publikation positiver Ergebnisse, für die sowohl die Forschenden selbst als auch die wissenschaftlichen Zeitschriften verantwortlich sind.

Die Forschungseinrichtungen in der Schweiz wollen dagegen etwas unternehmen. Die Universität Zürich lancierte im vergangenen Jahr unter der Leitung von Leonhard Held das Center for Reproducible Science zur Optimierung der Reproduzierbarkeit der Forschung. «Nach einem Jahr ist es schwierig, schon konkrete Fortschritte vorzuweisen, hinter den Kulissen tut sich jedoch viel», sagt der Professor für Biostatistik. Das Center habe die Sichtbarkeit und das Wissen über das Thema Reproduzierbarkeit an der Universität bereits verbessert. Im vergangenen Februar zum Beispiel habe für die gesamte Universität ein Reproduzierbarkeitstag stattgefunden.

Das Zentrum hat mehrere Gesuche für Förderbeiträge eingereicht. Ein Projekt würde darin bestehen, Schulungen zur guten Forschungspraxis anzubieten, zu der auch die Bestätigung von bereits publizierten Ergebnissen gehört. «Allzu häufig wird in der Forschung noch angenommen, dass alles, was einmal gezeigt wurde, wahr sein muss», erklärt Leonard Held. «Wir müssen eine Kultur der Replikation entwickeln.»

Rückhalt beim Chef nötig

Eine Schlüsselstrategie zur Optimierung der Reproduzierbarkeit besteht im Teilen von Daten und Methoden – der Kern der Open-Science-Bewegung. Institutionen wie die EPFL und die ETH Zürich organisieren Workshops zu Reproduzierbarkeit, Open Science und Forschungsdatenmanagement.

Anna Krystalli, Computerwissenschaftlerin an der Universität Sheffield (GB), war Gastreferentin an einer gemeinsamen Summer School von EPFL und ETH Zürich im Jahr 2018. Zwei Dinge sind ihr aufgefallen: Erstens wurde das Event von Doktorierenden selbst organisiert und nicht durch offizielle Vertreter der Institutionen. Zweitens schaltete sich der Rektor einer der beiden Einrichtungen per Skype zu. «Das zeugt von Rückhalt durch die Führung», erklärt Krystalli. «Ich hatte das Gefühl, dass es ein fester Teil der Schweizer Forschungskultur ist. Schwer zu sagen, ob dies stärker gilt als anderswo, aber ich war definitiv beeindruckt.» Sie ist überzeugt, dass solche Events etwas bewirken, etwa indem sie ein Bewusstsein schaffen und konkrete Verbesserungen für junge Forschende vorschlagen, beispielsweise die besten Software- Tools zum Teilen von Daten und Programmcodes.

«Das Problem, dass Ergebnisse einer Prüfung nicht standhalten, ist für alle wissenschaftlichen Einrichtungen eine Herausforderung », bestätigt Hanno Würbel, Biologe an der Universität Bern, der die Reproduzierbarkeit von vorklinischen Studien untersuchte. Seines Erachtens eignet sich die Forschung mit Tieren, um diese Problematik anzugehen, weil bereits für das Versuchsdesign viele Formalitäten zu erledigen sind. Diese könnten so angepasst werden, dass sie bereits im Vorfeld einer Arbeit zur Reproduzierbarkeit beitragen; zum Beispiel genügend grosse Stichproben für statistisch signifikante Ergebnisse. In der Tierforschung sind solche Richtlinien und Assessments üblich, weshalb Schritte zur Optimierung der Reproduzierbarkeit weniger als unnötige Bürokratie betrachtet werden dürften.

Hanno Würbel hat die Erfahrung gemacht, dass zwar viele Universitäten das Thema angehen wollen, dass echte Fortschritte jedoch oft vom Engagement Einzelner abhängen. «Eine wichtige Rolle spielen Ausbildung und Schulungen», ergänzt er. «Vielleicht müssen wir die Pensionierung der älteren Forschenden abwarten, bis sich etwas ändert.»

Held will nicht so lange warten. Er möchte, dass sein Zentrum in Zürich eigene Meta- Science betreibt, also Forschung über Forschung. Als Vorbild sieht er etwa das Metrics-Zentrum an der Stanford University, das 2014 geschaffen wurde und von John Ioannidis geleitet wird. Es konzentriert sich auf den gesamten Forschungszyklus: von der Versuchsplanung über die Finanzierung und mögliche Anreize bis zur Veröffentlichung. Die Anreize sind zentral: Bisher wurde in der akademischen Welt vor allem eine lange Publikationsliste mit bekannten Journals belohnt, die jedoch selten Interesse an Replikationsstudien haben. Das ist eine der Änderungen, auf die sich die Wissenschaft konzentrieren muss.