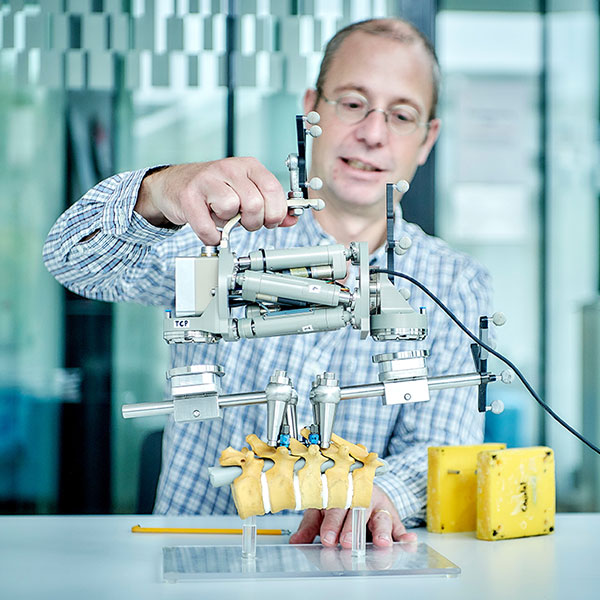

Roboter auf geheimer Mission im Tierreich

Menschen können nicht in einem Fischschwarm mitschwimmen. Clever entwickelte Roboter schon – sie sind sogar in der Lage, das Verhalten von Tiergruppen zu verändern. Drei Beispiele.

Roboter, die von Tieren für Artgenossen gehalten werden und diese beeinflussen können, sind für manche Menschen eine beängstigende Zukunftsvision. Mit ihren Sensoren, Schaltkreisen und Steuerungselementen könnten sie jedoch auch helfen, das Verhalten von Tiergruppen zu verstehen, sagt einer der führenden Experten auf dem Gebiet: Francesco Mondada von der EPFL. Sie könnten das Leben der Tiere sogar sicherer machen – etwa, indem Roboter Bienen davon abhalten, mit Pestiziden behandelte Felder aufzusuchen.

Kleine Fahrzeuge locken die Kakerlaken in das hellere Versteck.

KAKERLAKEN

Immer dem Parfum nach

Labore: Université libre de Bruxelles / ETH Zürich / EPFL

Robotergrösse: 4,1 × 3,0 × 1,9 cm (L × B × H)

Trick: Weil Kakerlaken nicht vom Aussehen, sondern vom Geruch eines Artgenossen angelockt werden, entwickelten die Forschenden eine Art Küchenschaben-Parfum. Diesen Pheromon- Cocktail tröpfelten sie auf Filterpapier und befestigten es auf Robotern, die eher aussahen wie Spielzeugautos als Schaben. Der Geruch und die Bewegungen reichen aber, um lebendige Kakerlaken derart in die Irre zu führen, dass sie die Roboter wie Artgenossen behandeln.

Mission: Kakerlaken verstecken sich am liebsten in dunklen Ritzen. Die Forschenden programmierten die Roboter nun aber so, dass sie von zwei unterschiedlich dunklen Verstecken eher das hellere bevorzugten. Und siehe da: Die echten Kakerlaken taten es ihnen gleich. Das 2007 im Fachmagazin Science publizierte Experiment war das erste, in dem Roboter von einer Tiergruppe als Artgenossen anerkannt wurden und deren Sozialverhalten beeinflussten.

Die Küken akzeptieren den Roboter als Mutter.

HÜHNERKÜKEN

Mama geht auf Rädern

Labor: EPFL / Université libre de Bruxelles

Robotergrösse: 18,7 × 32,5 cm (D × H)

Trick: Ungefähr einen halben Tag, nachdem sie aus dem Ei geschlüpft sind, beginnen Hühnchen zu lernen, wer ihre Mutter und Geschwister sind. Die Forschenden nutzten diese nur wenige Stunden dauernde Phase aus, um Küken auf einen Roboter zu prägen – einen zylinderförmigen Apparat, der vor ihnen hin- und herfuhr, ein Piepsignal ausstiess und in einer bestimmten Farbkombination leuchtete.

Mission: Die Küken sind völlig fixiert auf die Roboter-Henne. Sie versammeln sich um sie, wenn sie stillsteht, und folgen ihr von einem Punkt zum anderen, wenn sie sich bewegt. Der Folgereflex war in Vergleichsexperimenten am stärksten gegenüber Robotern, auf deren Farbe oder Form die Küken geprägt worden waren. Laut den Forschenden könnten solche Roboter vielleicht dereinst in Hühnerfarmen eingesetzt werden, um Legehennen dazu zu bringen, sich mehr zu bewegen oder den Auslauf zu erkunden.

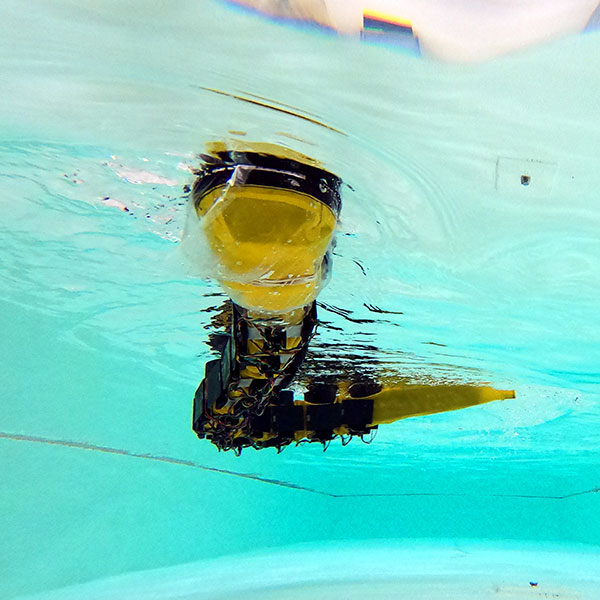

Ein umfunktionierter Fischköder gibt die Schwimmrichtung vor.

ZEBRAFISCHE

Mal links, mal rechts rum

Labor: EPFL / Université Paris Diderot /Universität Graz

Robotergrösse: 4,5 × 0,5 × 1 cm (L × B × H des fischförmigen Teils im Wasser)

Trick: Um Zebrafischen einen Artgenossen vorzugaukeln, setzten die Forschenden auf einen Köderfisch aus Weichplastik, wie ihn auch Angler verwenden. Sie befestigten ihn auf einem Stab, der ihn mit einem Roboter verband, der unter dem ringförmigen Aquarium verborgen war und über Magnete gesteuert die Schwimmrichtung bestimmte. Die Fische nehmen den Roboter in ihren Schwarm auf – und er schwimmt mit ihnen im Kreis.

Mission: Bei Fischen kann schon das Verhalten eines einzigen Individuums dafür sorgen, dass der ganze Schwarm die Richtung ändert. Die Forschenden liessen den Köderfisch bevorzugt in eine Richtung schwimmen. Tatsächlich folgen die echten Zebrafische dem Köder in den meisten Fällen. Weitere Experimente sollen zeigen, welche Faktoren die komplexen Verhaltensweisen der Fischschwärme beeinflussen.

Illustrationen: Anja Giger