Fokus: Das perfektionierte Essen

Zahlen führen sorgsam vom Acker auf den Teller

Fast ein Drittel der Umweltbelastungen in der Schweiz werden durch die Produktion von Nahrungsmitteln verursacht. Wie das Essen auf nachhaltige Weise smart gemacht werden kann.

Ackerfläche: einschränken und fruchtbar halten

Biologischer oder konventioneller Anbau? Bevor diese Frage beantwortet werden kann, müssen zuerst viele andere geklärt werden: Gibt es Tiere auf dem Hof oder wird nur mit Mineraldünger gewirtschaftet? Welche Fruchtfolge wird angewandt? Wie werden Schädlinge bekämpft? Ein Langzeitversuch des Forschungsinstituts für biologischen Landbau (FiBL) hat über Jahrzehnte verschiedene typisch schweizerische Wirtschaftsformen miteinander verglichen.

Dabei bestätigt sich: Bio ist in fast allen Belangen besser für die Umwelt. Die Grafik zeigt repräsentativ die Masse der Mikroorganismen im Boden, welche für Biodiversität und Fruchtbarkeit steht. Der gewichtige Haken dabei: Bio braucht mehr Land, um die gleiche Menge Nahrung zu produzieren.

Eine Forschungsgruppe vom FiBL hat für die deutsche Landwirtschaft zwei neue Bewirtschaftungsformen vorgeschlagen: einerseits das Modell Öko 4.0, also Bio, bei dem molekularbiologische Züchtungsmethoden und synthetische Stoffe zugunsten einer Ertragssteigerung zugelassen werden, andererseits das Modell IP+, das bei konventionellem Anbau mit strengeren Vorschriften für Düngen und Fruchtfolgen den Boden besser schützt. Es gibt noch viele andere Ideen.

Fazit: Kreativität ist gefragt.

Pestizide: verträglichere und besser abbaubare einsetzen

Pestizide sind eine Bedrohung für das Trinkwasser. Doch Landwirtschaft ohne Schädlingsbekämpfung gibt es nicht – selbst im Biolandbau. Der Verkauf von in der Biolandwirtschaft zugelassenen Wirkstoffen wie etwa Schwefel und Paraffinöl hat in den vergangenen Jahren zugenommen; einerseits, weil es immer mehr Biobetriebe gibt, andererseits, weil auch die konventionelle Landwirtschaft vermehrt auf solche Stoffe zurückgreift. So wurden gleichzeitig auch weniger konventionelle Wirkstoffe wie unter anderem das berüchtigte Glyphosat verkauft.

Wirkstoffe mit besonderem Risikopotenzial werden aber weiterhin verkauft, auch wenn die Kurve leicht abwärts zeigt. Sie sind zum Teil sogar in der biologischen Landwirtschaft zugelassen, zum Beispiel das Schwermetall Kupfer, das zur Pilzbekämpfung eingesetzt wird und sich im Boden anreichert.

Fazit: Diese besonders gefährlichen Stoffe sollten ersetzt werden, und wo immer möglich sollten andere Formen der Schädlingsbekämpfung angewandt werden.

Energieverbrauch: keine Futtermittel importieren

Die Landwirtschaft wandelt Sonnenlicht in Nahrungsmittel um. Dafür wird aber auch externe Energie benötigt: Ställe müssen gebaut und geheizt, Traktoren hergestellt und betrieben werden. Das benötigte Erdöl muss gefördert und der Strom muss erzeugt werden. Im Endeffekt stammt fast alles aus fossilen Energieträgern, die sowohl als Schadstoffe als auch als Treibhausgase enden.

Die Effizienz der Schweizer Landwirtschaft, ausgedrückt in externer Energie, die pro produzierter Einheit Nahrungsenergie eingesetzt wird, nimmt derweil ab: So wurden im Jahr 2000 pro gewonnener Einheit 2,0 Einheiten hineingesteckt, bis 2017 stieg der Aufwand auf 2,3.

Zwei grosse Energiefresser sind importierte Futtermittel und die Herstellung von Mineraldüngern. Der Düngerverbrauch hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten zwar fast halbiert. Im ähnlichen Zeitraum hat sich jedoch der Bedarf an importierten Futtermitteln fast vervierfacht. Die heimische Graswirtschaft reicht nicht für unsere Fleischproduktion.

Fazit: Um nachhaltig zu werden, muss die Landwirtschaft ihren Energiebedarf senken und auf erneuerbare Energien umsteigen.

Speiseplan: tierische Erzeugnisse reduzieren

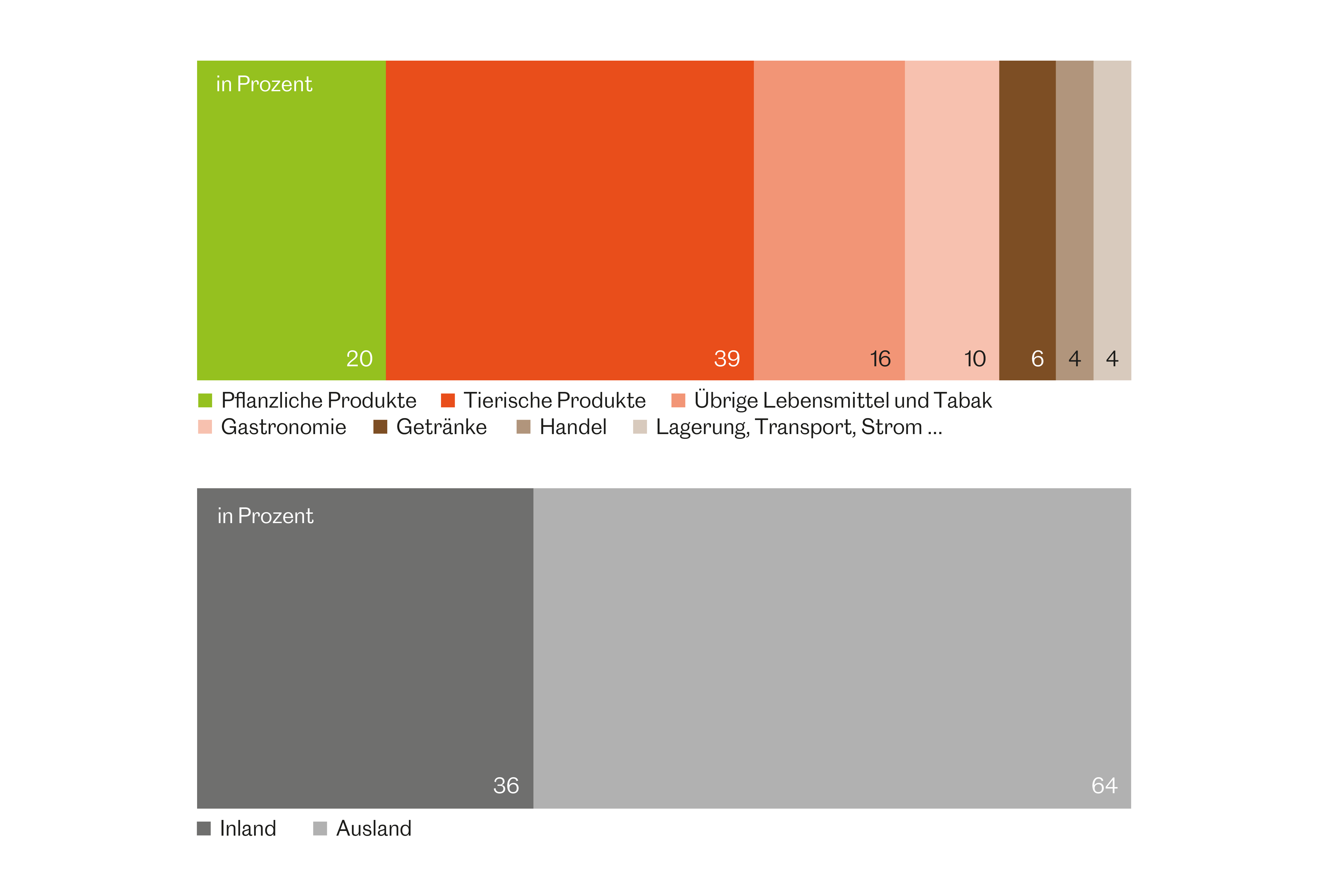

Die genaue Umweltbelastung zu bestimmen, die der Konsum von tierischen Erzeugnissen wie Fleisch und auch Milchprodukten in der Schweiz verursachen, ist schwierig. Forschende des Nationalen Forschungsprogramms «Gesunde Ernährung und nachhaltige Lebensmittelproduktion » (NFP 69) haben dafür ein umweltökonomisches Berechnungsmodell genommen, das die Wertschöpfungsketten der Ernährungswirtschaft mit diversen Statistiken abbildet. Dabei werden Probleme wie Land- und Wasserverbrauch, Schadstoff- und Treibhausgasemissionen in die anerkannte Grösse der Umweltbelastungspunkte umgerechnet. Je mehr Punkte ein Faktor in diesem Modell die politisch gesetzten Ziele überschreitet, desto höher wird er gewichtet.

Demnach verursachen tierische Produkte mindestens 40 Prozent der Gesamtbelastung. Auch in übrigen Lebensmitteln, wie etwa Fertiggerichten wie Tortelloni, steckt – mehr oder weniger offensichtlich – Tier drin. In der Gastronomie ist der Anteil an Fleisch zudem beträchtlich. Insgesamt entsteht die grösste Umweltbelastung bei der Nahrungsmittelproduktion, allerdings im Ausland.

Fazit: Inländische Produkte und möglichst wenig Tier essen.

Verschwendung: Endprodukte besser verwerten

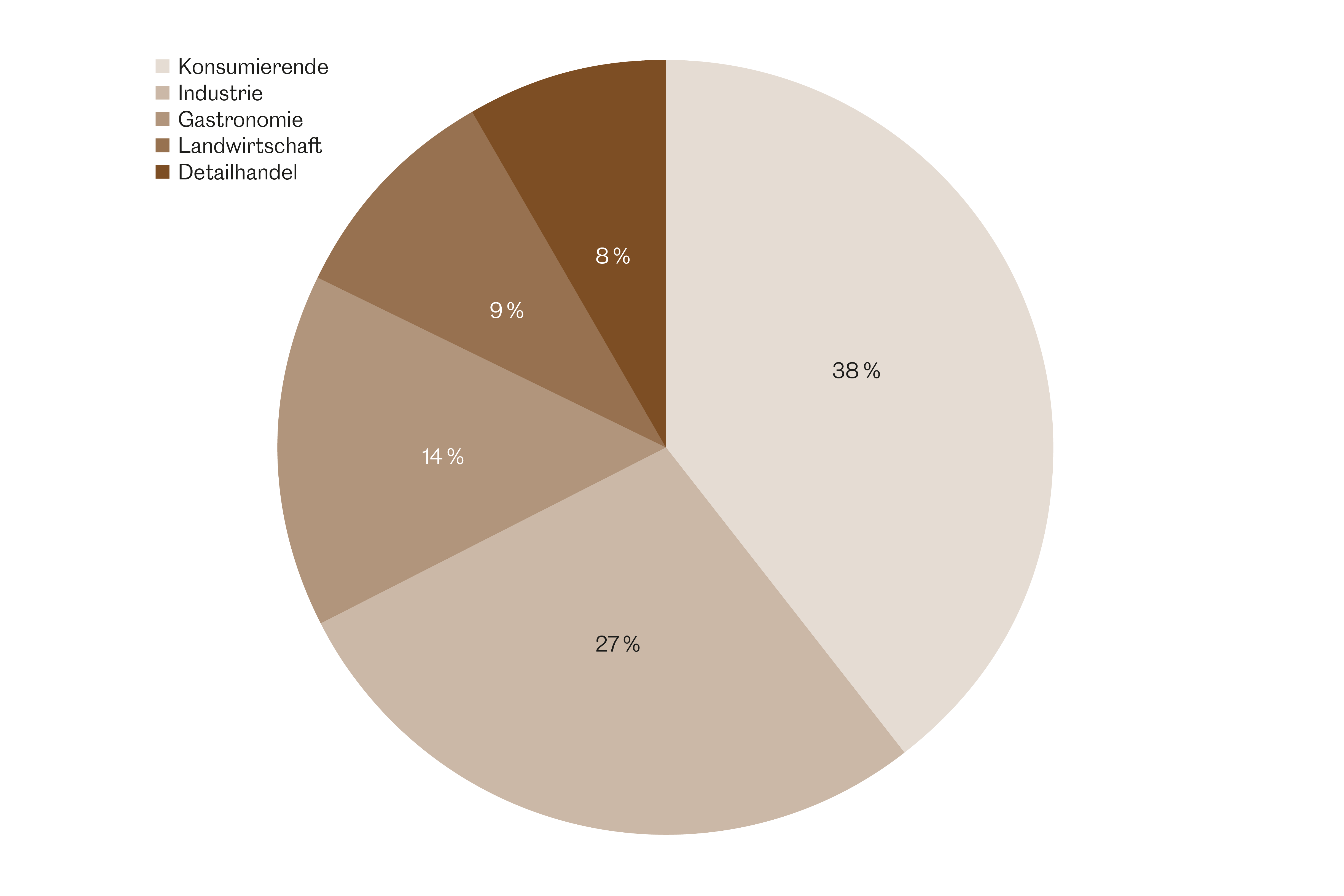

Eigentlich könnte man sie essen, trotzdem geht rund ein Drittel der Lebensmittel vor dem Verzehr verloren. Das sind in der Schweiz fast 190 Kilogramm pro Person und Jahr, die zu einem Viertel zur Umweltbelastung beitragen, die durch Ernährung verursacht wird.

Mit fast 40 Prozent Anteil an der Gesamtverschwendung werfen die Konsumierenden am meisten fort: Was im Kühlschrank verdirbt oder auf dem Teller übrig bleibt, hebt den eigenen ökologischen Fussabdruck an. Fast gleichauf liegt die Lebensmittelindustrie, weniger ins Gewicht fallen überraschenderweise die Nahrungsmittel, die im Detailhandel entsorgt werden.

Fazit: Die Schweiz muss ihrer Verpflichtung nachkommen, die Verluste bis 2030 um die Hälfte zu senken.