Fokus: Im virtuellen Raum

Von den Grenzen der unendlichen Weiten

Wir halten uns so oft in virtuellen Räumen auf wie nie zuvor, grösstenteils unfreiwillig. Was das mit uns macht.

Ob surreal schöne Landschaften oder eine Vogelspinne - im Virtuellen kann alles Vorstellbare in 3 D kreiert werden. | Foto: Alexis Christodoulou

Das letzte Jahr hat klargemacht, dass man verbindliche Entscheidungen auch treffen kann, wenn der eine in Stäfa sitzt und die andere in San José. Dass wir Zuneigung auch spüren, wenn zwischendurch der Bildschirm einfriert. Natürlich sehnen wir uns den Alltag mit persönlichen Begegnungen trotzdem zurück. Wie sehr, hängt aber stark von unserer Persönlichkeit und Arbeitssituation ab, sagt Dominique de Quervain von der Universität Basel. Der Professor für kognitive Neurowissenschaften hat seit Beginn der Coronakrise mehrmals erhoben, wie es den Schweizerinnen und Schweizern geht in dieser Zeit. Was die vielen Stunden im Homeoffice betrifft, lässt sich kein eindeutiger Einfluss auf das psychische Wohlbefinden ausmachen: «Manche fühlen sich in der Abgeschiedenheit ihrer Mansarde wohler als im Grossraumbüro», fasst es de Quervain zusammen. «Für andere sind die fehlenden Sozialkontakte eine grosse Belastung.»

Die Soziologin Helene Thaa, die an der Universität Basel zu digitaler Entfremdung und Aneignung von Arbeit forscht, stellt in ihren Interviews zum Thema fest: Die physische Distanz zum Betrieb tut der Überzeugung, einen wertvollen Beitrag zu leisten, in der Regel keinen Abbruch. «Allerdings handelt es sich bei diesen Personen um gefragte Fachkräfte wie etwa Programmierende oder Professionelle im Projekt- und Change Management, die gute Bedingungen aushandeln und selbstbestimmt arbeiten können.»

Stundenlang das eigene Gesicht sehen

Auf den ersten Blick mag sich das berufliche Treffen online gar nicht mehr so sehr von der persönlichen Begegnung unterscheiden. Doch wer täglich viele Stunden in Videokonferenzen verbringt, dürfte anderer Meinung sein. Inzwischen hat sich ein Begriff für die Ermüdung etabliert, die die neue Realität mit sich bringt: Zoom Fatigue. Jeremy Bailenson, Professor für Kommunikationswissenschaften und Gründer des Virtual Human Interaction Lab an der Universität Stanford, hat die möglichen Gründe dafür zusammengetragen: Erstens würden wir auf Zoom und Co. mit allen Menschen auf eine Weise kommunizieren, die eigentlich dem Austausch mit den Allernächsten vorbehalten sei, schreibt der Medienpsychologe in einem Beitrag in Technology, Mind and Behavior. Denn: Die Gesichter auf dem Bildschirm rücken uns viel zu nah, der Blick ist zu lange auf uns gerichtet.

Der Medienpsychologe vergleicht die Situation mit einer vollgepferchten U-Bahn, in der uns alle Reisenden ununterbrochen das Gesicht zuwenden: Hier würden wir im echten Leben automatisch den Blick abwenden, um Distanz zu schaffen. Ausserdem senden und empfangen wir in persönlichen Begegnungen zahlreiche nonverbale Signale, meist mühelos und ohne bewusstes Zutun. Online aber können wir beispielsweise nicht mehr aus Körperhaltung oder Bewegungen ableiten, ob uns jemand zustimmt. Andere Signale erhalten dafür umso mehr Gewicht: die Sprache, die Mimik oder Gesten. So werde in Videochats etwa lauter gesprochen und heftiger genickt, schreibt Bailenson. Zudem hätten viele nonverbale Signale im physischen Austausch eine andere Bedeutung. So interpretieren wir den langen Seitenblick der Kollegin erst einmal so, dass sie dem Nachbarn im Gesichter- Gitter wortlos etwas mitteilen möchte. Wahrscheinlich schaut sie aber gerade einen Termin im Onlinekalender nach. Natürlich wissen wir um solche automatischen Reaktionen. Aber es kostet Energie, den ursprünglichen Eindruck ständig an das neue Medium zu justieren.

Zudem finden wir uns, drittens, viel häufiger in einer Situation wieder, die bisher Balletttänzern oder Spiegelkabinettbesitzerinnen vorbehalten war: Wir sehen täglich stundenlang unser Ebenbild reflektiert, was laut Bailenson zu kontinuierlicher Selbstkritik und Stress führen kann. Zu guter Letzt: Die Online-Sitzung steht nicht nur ausgedehnten Spaziergängen im Weg, sondern auch kleinen Bewegungsaktivitäten. Während eines persönlichen Gesprächs oder am Telefon erledigen wir ganz vieles nebenbei, strecken kurz den Rücken durch oder setzen das Pastawasser fürs Mittagessen auf, ohne dass unsere Konzentration darunter leiden würde. Im Gegenteil, sagt Bailenson, wer sich bewege, und seien es nur ein paar Schritte durchs Sitzungszimmer, erbringe oft bessere Leistungen und habe kreativere Ideen, als wer ausschliesslich sitze.

Grundsätzlich scheint es in virtuellen Räumen leichter zu sein, bestehende Beziehungen zu pflegen, als neue Kontakte zu knüpfen. So befand in einer Befragung von knapp 180 Zürcher Psychiaterinnen und Psychiatern die Mehrheit, dass psychotherapeutische Gespräche gut vorübergehend in ein virtuelles Setting verlegt werden könnten, sagt Anke Maatz, Oberärztin an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. «Allerdings nur, wenn die therapeutische Beziehung bereits etabliert ist.» Maatz geht derzeit mit Kolleginnen und Kollegen aus Psychologie und Interaktionslinguistik der Frage nach, wie wichtig physische Präsenz für die Psychotherapie ist. «Für Erstgespräche hielten die meisten Befragten virtuelle Sitzungen dagegen für ungeeignet.» Und auch Cornelia Diethelm, die an der Hochschule für Wirtschaft in Zürich den Studiengang Digitale Ethik leitet, beobachtet: «So etwas wie Klassenverband entsteht viel langsamer, wenn man sich von Anfang an nur online begegnet. Die Lernenden bleiben relativ lange einfach Individuen, die sich für die Unterrichtseinheit zuschalten und dann wieder weg sind.»

Holprig verlaufen deshalb auch die Versuche, am Bildschirm so etwas wie Apérostimmung herzuzaubern. «Es genügt nicht, sich mit einem Glas Prosecco vor den Bildschirm zu setzen», sagt Klaus Marek, der sich im Departement Design & Kunst der Hochschule Luzern damit beschäftigt, wie physische und virtuelle Räume gestaltet werden müssen, damit wir uns darin wohlfühlen. Wer sich mit wem treffe, werde in virtuellen Netzwerkangeboten wie etwa den Breakout Rooms meist vom Host entschieden. Besser würden sich deshalb Programme wie Gather Town eignen, so der Leiter des Studiengangs Spatial Design. Dort verfüge jede Person zusätzlich über einen kleinen Avatar, der wie eine Spielfigur in individuell eingerichtete Umgebungen gezogen werden kann. Zu einer intuitiveren Orientierung im Raum verhelfe zudem, dass die Stimmen der anderen Teilnehmenden je nach Distanz leiser oder lauter würden.

Trotzdem: Stadtwald und Seeufer, Tramhaltestelle und Treppenhaus, Diskothek und Dennerkasse ersetzen auch die besten Tools nicht. Es fehlt im Netz an Zwischenorten, die zufällige Begegnungen ermöglichen; an einem öffentlichen Raum, der uns nicht vorgibt, welche Menschen wir auf welche Weise treffen. Denn auch vermeintlich belanglose Kontakte steigern unser Wohlbefinden und tragen vielleicht sogar dazu bei, uns als Gesellschaft zusammenzuhalten. So wiesen die kanadischen Psychologinnen Gillian Sandstrom und Elizabeth Dunn vor einigen Jahren in einem Experiment nach, dass Leute, die sich beim Cappuccino zum Mitnehmen noch kurz mit den Baristas unterhielten, deutlich besser gelaunt aus dem Café kamen als diejenigen, die nur die Bestellung aufgaben. Dazu schien ein Gefühl von Zugehörigkeit beizutragen.

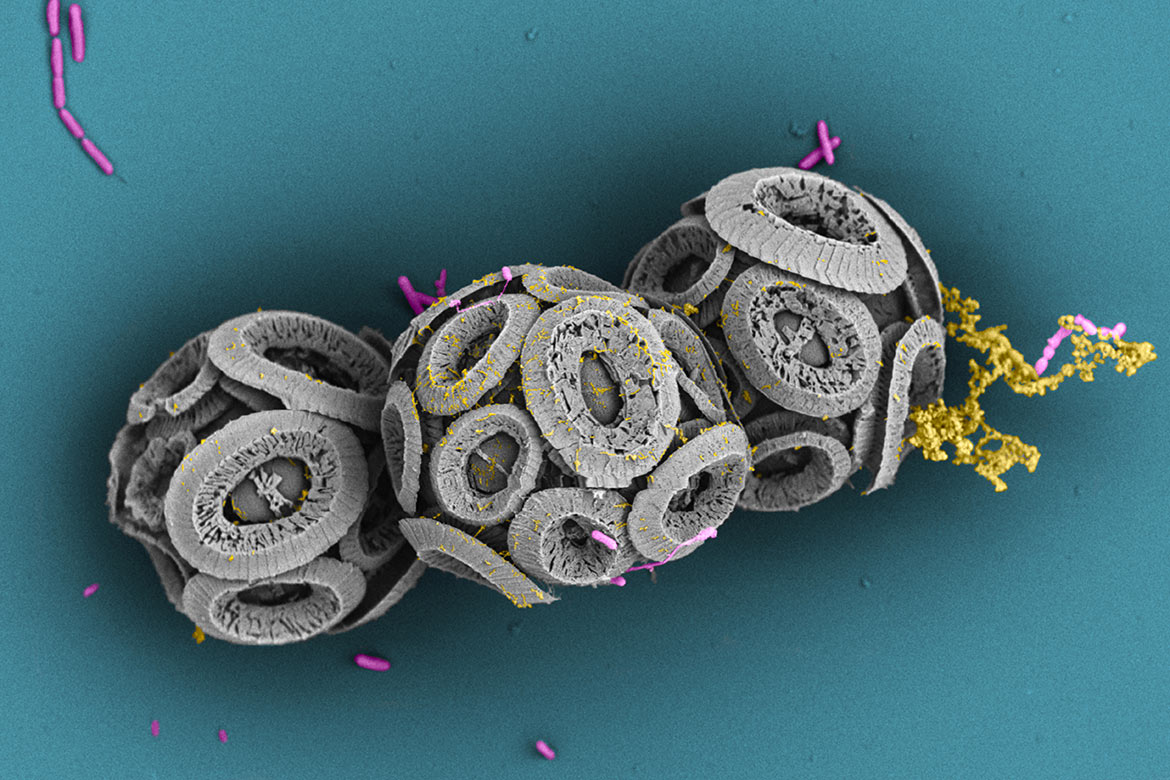

Nach Auschwitz mit der VR-Brille

Doch umgekehrt können wir virtuell auch Orte besuchen, die uns im richtigen Leben verwehrt blieben: weil es sie nicht mehr gibt oder sie gar nie existierten, weil sie zu gefährlich sind oder man sie uns lieber vorenthält. Virtual Reality ermöglicht uns einen Spaziergang auf dem Mars ebenso wie den Gang durch die Schlachtfabrik. Gerade für Museen sieht der Designer Klaus Marek hier eine grosse Chance. Virtuelle Führungen könnten heikle Artefakte einem breiten Publikum zugänglich machen, ohne deren Zerfall zu riskieren. Aus Ruinen können wieder ganze Städte entstehen.

Das Erlebenkönnen hat aber auch seine Grenzen: Ein italienisches Studio bietet seit 2017 eine Näherung an die Schrecken von Auschwitz mittels VR-Brille an. Das Angebot hat Diskussionen ausgelöst. Es wäre vermessen zu glauben, dass man nur virtuell in die Schuhe eines Opfers zu schlüpfen brauche, um dessen Leid verstehen zu können, sagt der Medienethiker Thilo Hagendorff von der Universität Tübingen. «Schliesslich ist einem stets bewusst, dass man nur die Brille abzusetzen braucht, und schon hat der Schrecken ein Ende.»

Es kann aber echt sein, was wir in virtuellen Sphären fühlen. Schon 2002 wies ein Forschungsteam der Universität North Carolina nach, dass es reicht, von ein paar Zentimetern über dem Boden in eine virtuelle Grube hinunterzublicken, damit das Herz rast. Und manchmal wirkt in der Realität sogar nach, was wir virtuell erlebt haben, wie eine 2013 an der Universität Barcelona durchgeführte Studie zeigt: So erliegen weisse Probandinnen, die im virtuellen Raum durch schwarze Avatare verkörpert wurden, nach dem Experiment weniger Vorurteilen als zuvor.

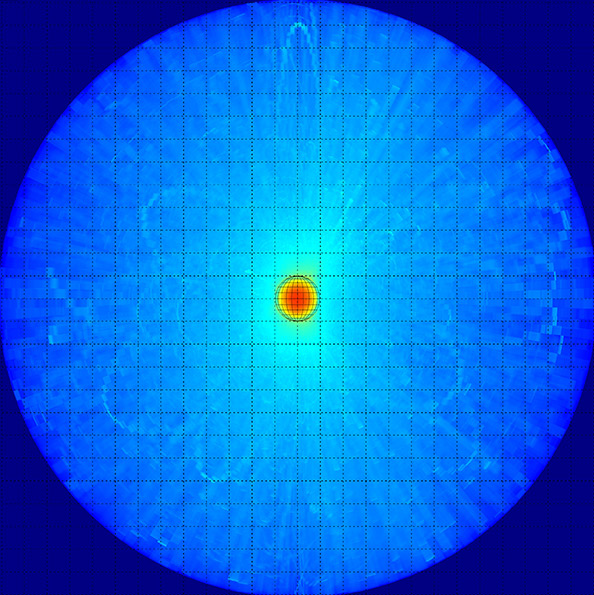

Dominique de Quervain hat in den letzten Jahren mehrere VR-Apps zur Behandlung von Phobien entwickelt. «Obwohl der konventionellen Konfrontationstherapie grosse Wirksamkeit bescheinigt wird, kommt sie im Alltag selten zur Anwendung», stellt der Neurowissenschaftler fest. Ein paar Vogelspinnen zu organisieren oder einen Seminarraum mit Publikum zu füllen, bedeute für die Therapierenden einen grossen Aufwand. Ausserdem koste es Phobikerinnen viel Überwindung, sich freiwillig in eine Situation zu begeben, die man normalerweise um jeden Preis vermeide. «In der virtuellen Umgebung hingegen kann ein Stimulus so präsentiert werden, dass er die Patienten nicht überfordert.»

Geschärftes Sensorium

Die Pandemie war Katalysator für Homeoffice und Onlinemeetings und hat Vorbehalte ausgeräumt. «Die vergangenen Monate haben unser Sensorium dafür geschärft, wo physische Anwesenheit entscheidend ist – und wo wir problemlos darauf verzichten können», sagt die Dozentin und Unternehmerin Diethelm. «Es dürfte künftig mehr Überzeugungsarbeit leisten müssen, wer einzig mit einem Referatereigen für die Konferenzteilnahme vor Ort wirbt.» Gleichzeitig sei klar geworden, dass Kaffeepausen nicht einfach verlorene Zeit sind. Getrost kann man zudem eine neue Gewohnheit infrage stellen: Nicht jeder Austausch muss zwingend in ein Videomeeting münden. Man darf weiterhin zum Telefon greifen oder eine E-Mail schreiben.

Allen Anpassungen zum Trotz, die das Navigieren in virtuellen Auditorien mit sich bringt: Es ist ein überschaubarer Teil der Bevölkerung, der nun täglich stundenlang seine Tränensäcke am Bildschirm vorgehalten bekommt. Die Mehrheit hingegen, die Busfahrerinnen, Krankenpfleger und Supermarktangestellten, verbringen ihren Arbeitsalltag nach wie vor überwiegend in der physischen Welt.