REPORTAGE

Das ist zum Auf-den-Mond-Schiessen

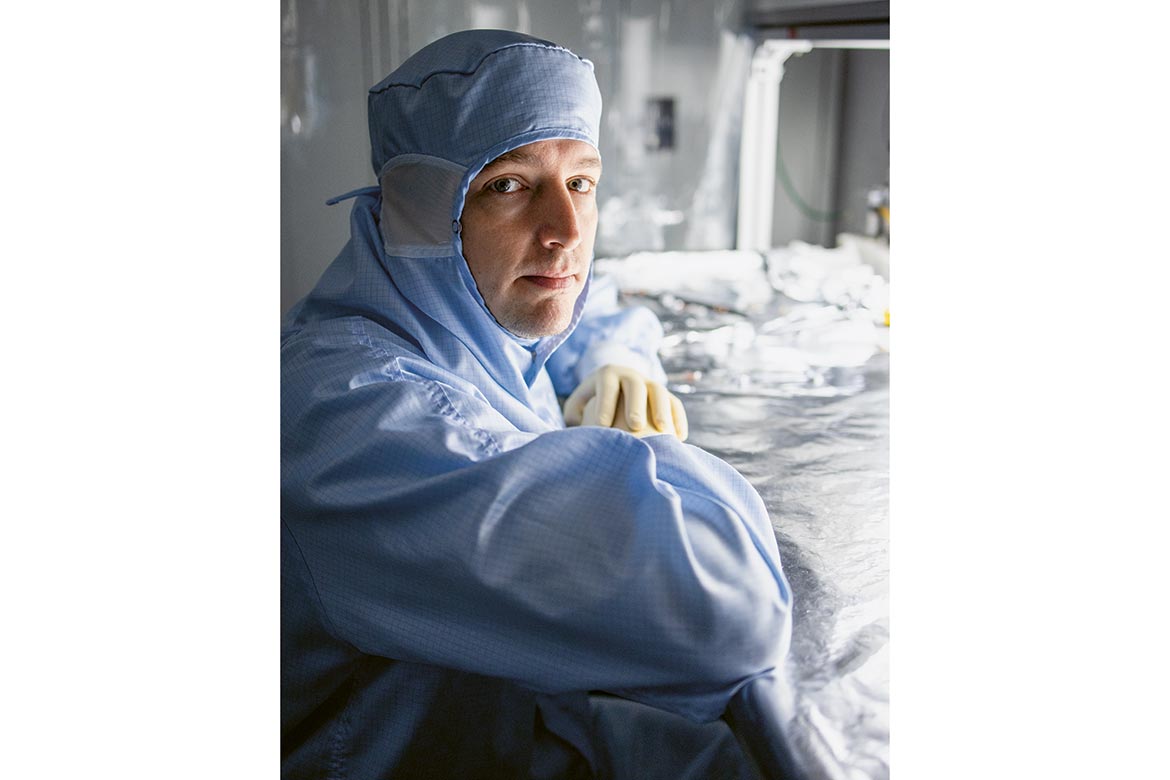

In einem Reinraum an der Universität Bern werden hochpräzise Instrumente für den Einsatz im All getestet. Ein Besuch in der Produktionsstätte für internationale Weltraummissionen.

Die hochempfindlichen und hochpräzisen Instrumente für Forschung im Weltall müssen massive Kräfte und Strahlung überstehen. | Foto: Ruben Hollinger

Wer irgendwo fernab der Erde die Zusammensetzung von Gestein, Sand, Staub oder Gasen analysieren möchte, benötigt ein Massenspektrometer. Es ist der Alleskönner für präzise chemische Analysen auf Weltraummissionen. Weltweit spielt die Universität Bern in der Entwicklung solcher Geräte in der Spitzenliga. «Es gibt nur vier Forschungsgruppen, die das in dieser Qualität hinbekommen. Wir sind eine davon», sagt Andreas Riedo, Teamleiter der Gruppe Space Research and Planetary Sciences der Universität Bern. Gerade testet sein Team neue Geräte für Missionen auf Mond, Mars und Venus. Ziel ist unter anderem, Hinweise auf ausserirdisches Leben im Sonnensystem zu finden.

Warum es so schwierig ist, ein hochpräzises Messgerät für den Einsatz im Weltraum zu bauen, zeigt sich schon am Eingang des Entwicklungslabors. Hier hält uns Riedo einen Schutzanzug unter die Nase. Es ist eine Art Regenmantel mit Reissverschluss und Kapuze. Bis zum Kinn wird zugeknöpft. Die Kamera des Fotografen? Ist okay, aber Riedo bläst sie gründlich mit hochreinem Stickstoff ab. Das Labor ist ein sogenannter Reinraum. Frei herumschwebende Textilfasern, Haare oder Kopfschuppen sind hier unerwünscht. «Diese könnten unsere Proben verunreinigen und damit die Messresultate verfälschen», erklärt Riedo.

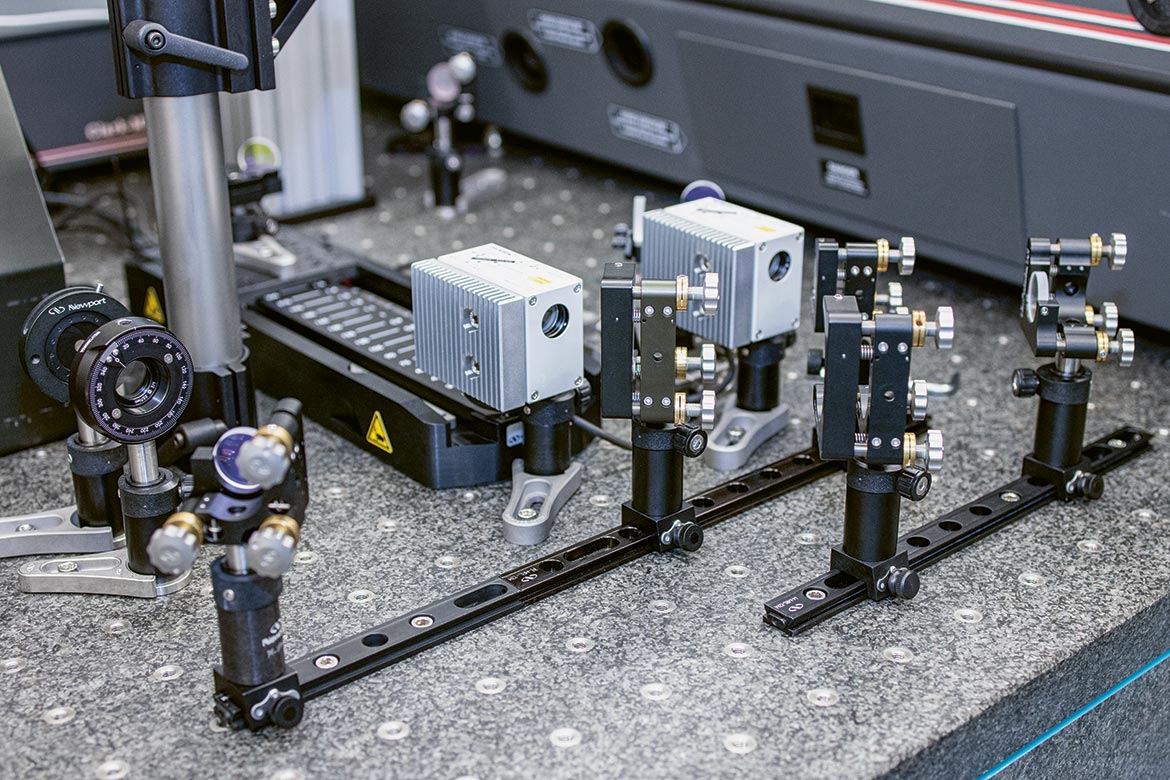

Viel Platz bietet der Reinraum nicht. Es gibt zwei Versuchstische, die auf luftgefüllten Zylindern stehen. Diese gleichen Erschütterungen aus. «Ein Problem ist der Hauptbahnhof gleich nebenan. Wenn ein Zug abfährt, zittert bei uns der Boden», sagt Riedo. Darauf reagieren solche Massenspektrometer allergisch.

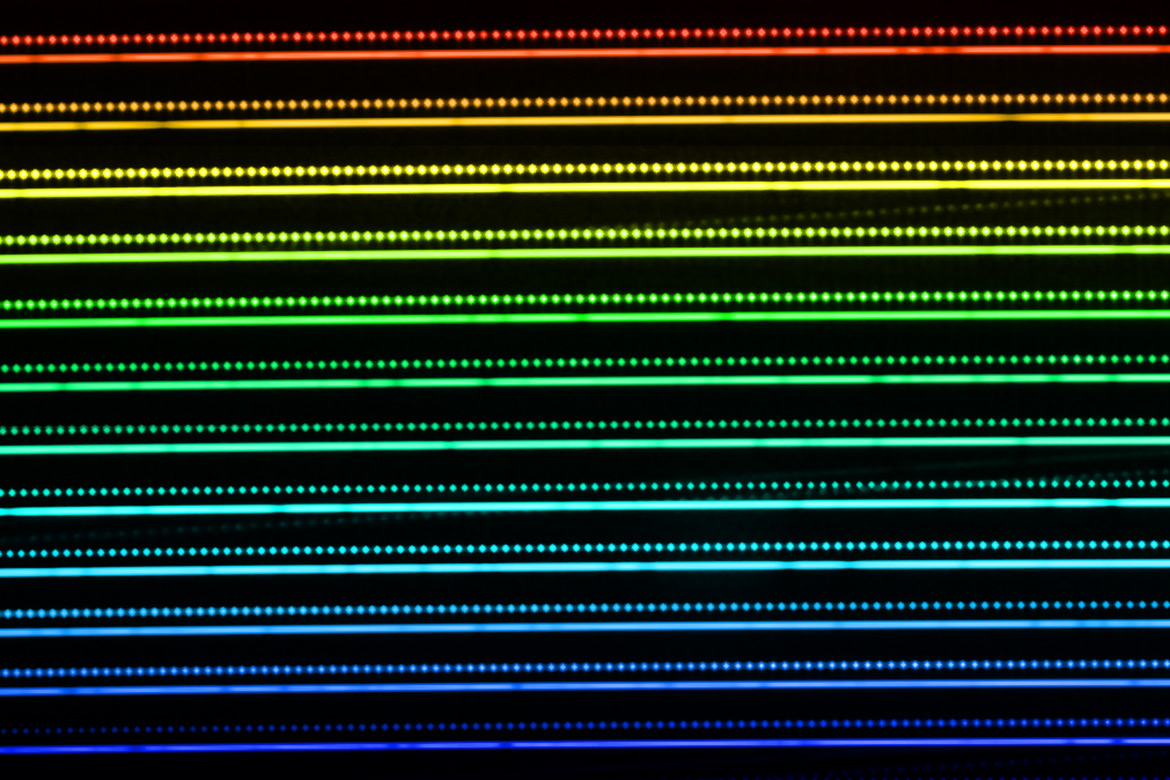

Auf einem der Tische liegt über die ganze Breite ein flacher Kasten. Es ist ein sehr starker Laser und zentraler Bestandteil der Apparatur. «Das Licht wird mit einer Art Blitzgerät ähnlich wie bei einer Fotokamera erzeugt. Anschliessend wird es in mehreren Schritten zu extrem kurzen Lichtpulsen im Bereich einer Billiardstelsekunde komprimiert», erklärt die Physikdoktorandin Salome Gruchola. Im Rahmen ihrer Doktorarbeit testet sie das Spektrometer und bereitet es auf die Reise ins Weltall vor.

Am Ende ist der Laserstrahl so stark fokussiert, dass er über zehn Billionen Mal mehr Leistung pro Fläche aufweist als das Sonnenlicht, das auf die Erde trifft. «Ein Schuss ins Auge reicht, um davon komplett zu erblinden», sagt Gruchola. Zwar gibt es eine nach neuster Mars-Mode gestaltete Laser-Schutzbrille, aber auch mit ihr würden Augenschäden auftreten. Um das Unfallrisiko zu verringern, sind im Labor Ringe und anderer Schmuck verboten. Denn Metalloberflächen, die versehentlich in den Strahl geraten, werden zu Miniatur-Discokugeln und streuen das Laserlicht unkontrolliert im ganzen Labor. Metallwerkzeuge wie Inbusschlüssel sind geschwärzt, damit sie nicht mehr reflektieren.

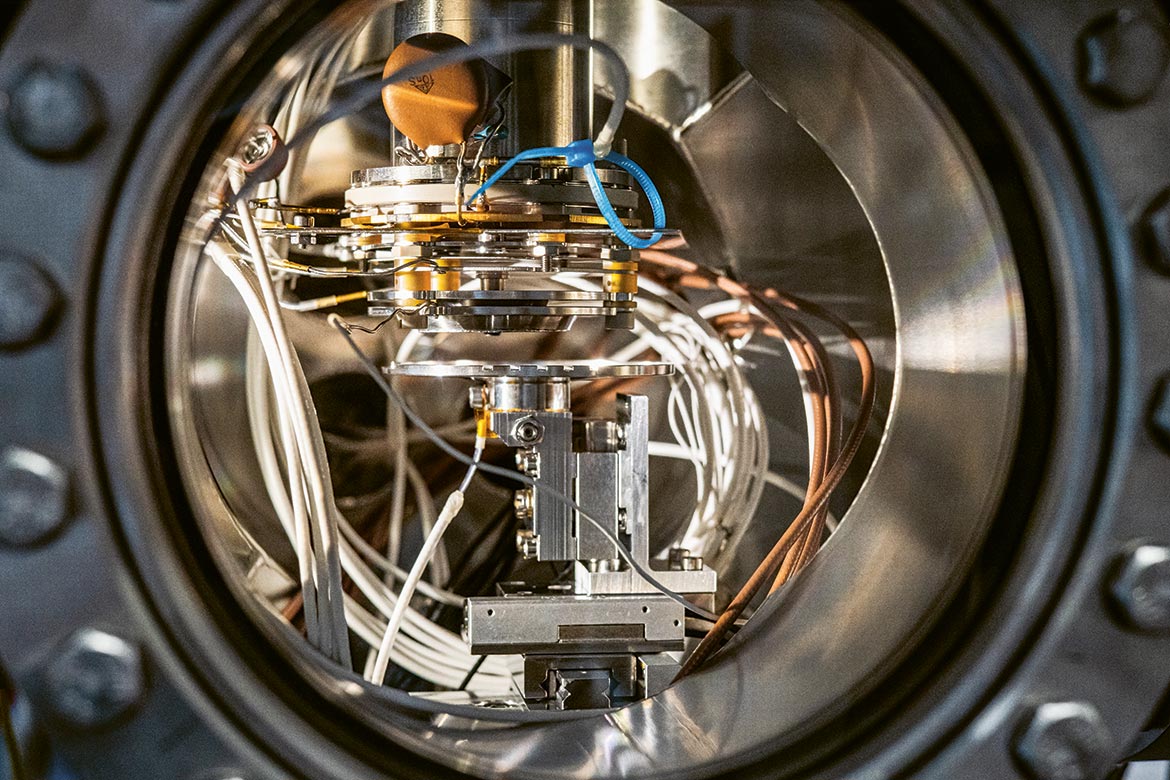

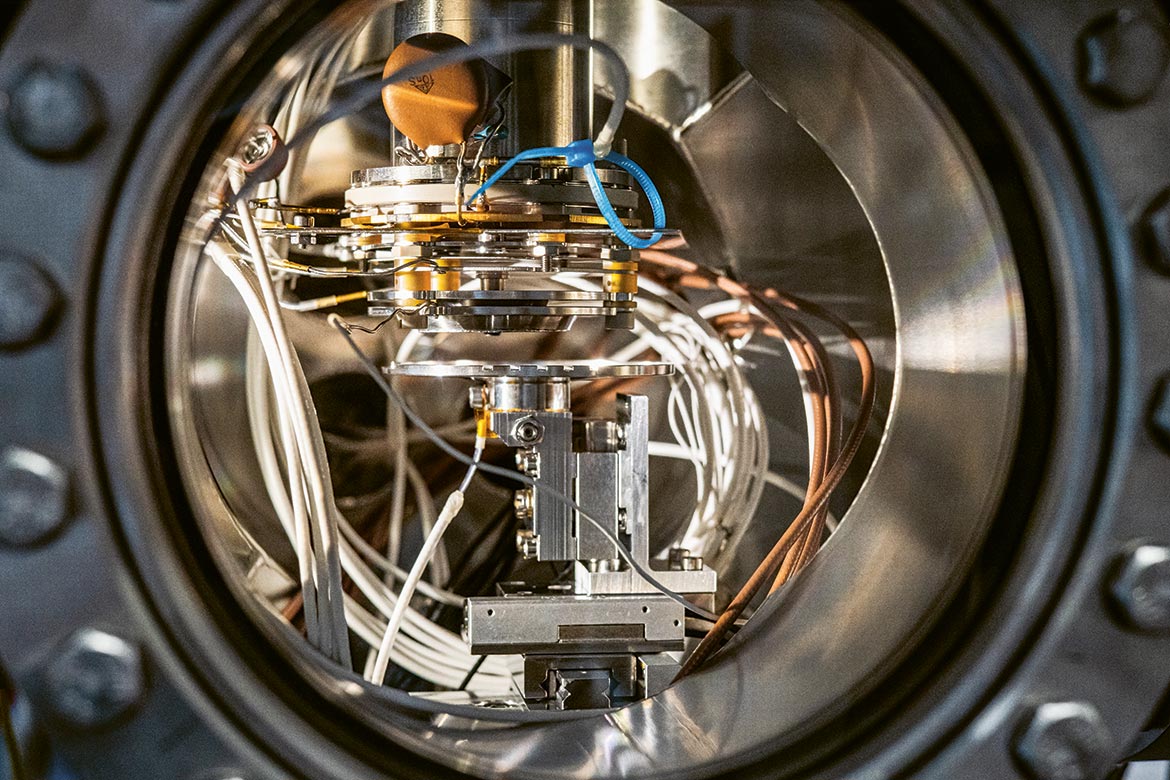

Der Strahl wird über diverse Spiegel in eine kühlboxgrosse Vakuumkammer gelenkt, in der sich das Massenspektrometer befindet. Das Vakuum ist nötig, denn sonst käme es wegen der vorhandenen Luft zu «Hochspannungsdurchschlägen», wie Riedo erklärt. Das heisst, zwischen den einzelnen Bauteilen, die zum Teil unter hoher Spannung stehen, gäbe es einen Lichtbogen und das Gerät wäre kaputt oder würde falsche Messresultate liefern. Auf dem Mond wird die Kammer hinfällig. Auf dem Mars hingegen braucht es eine kleine Kammer, denn obschon seine Atmosphäre sehr dünn ist, würde sie ausreichen, um Fehlfunktionen hervorzurufen.

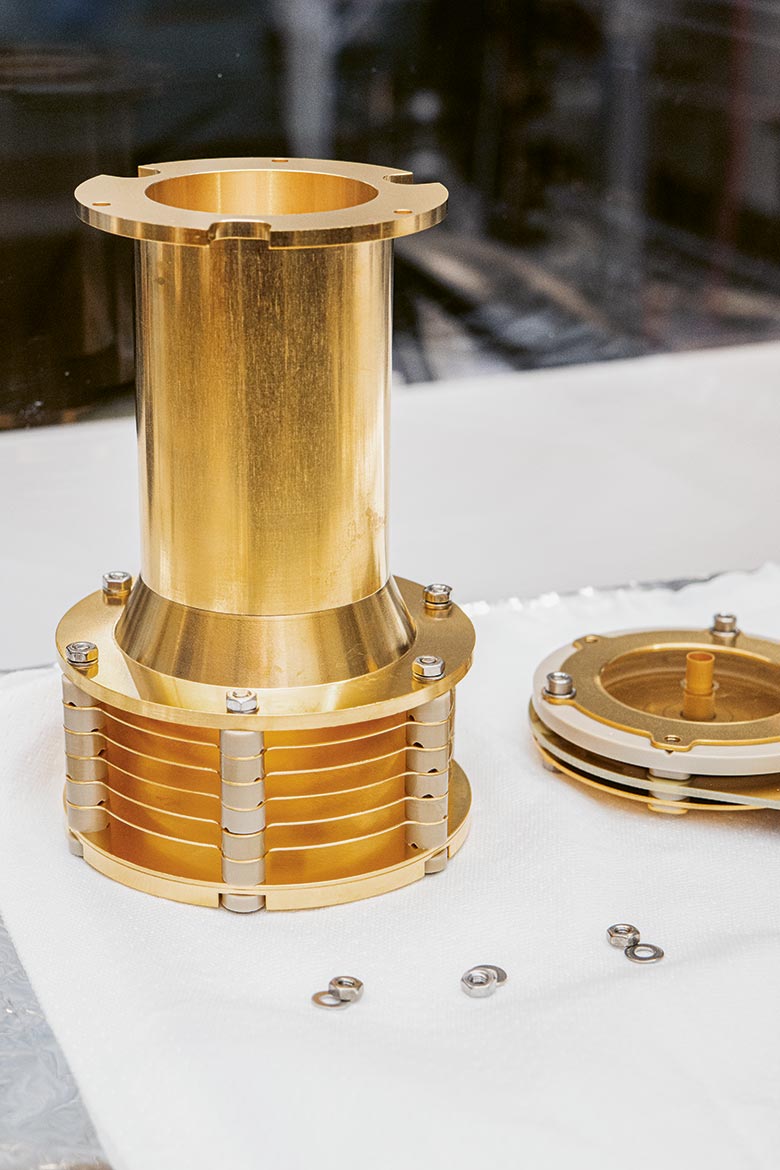

Der Laserstrahl trifft schliesslich auf eine Gesteinsprobe oder im Fall vom Mond auf eine Staubprobe. Aus ihr schlägt er nun eine winzige Wolke aus geladenen Teilchen heraus – die Ionen. «Das Gestein wird quasi vaporisiert», sagt Gruchola. Jetzt braucht man die Teilchen nur noch zu sortieren. Diese Aufgabe übernehmen mehrere dicht hintereinander angeordnete Metallringe. Sie sind elektrisch geladen und lenken die Ionen der Reihe nach in Richtung des Detektors.

«Die Zeit, die es braucht, bis sie auf dem Detektor ankommen, hängt von ihrem Gewicht und ihrer Ladung ab», erklärt Gruchola. «Leichte Ionen, wie die von Wasserstoff, sind als Erstes da. Danach folgen schwerere, wie Sauerstoff oder Silizium.» Der Computer stellt ihre Ankunft als Fieberkurve dar. Jeder Ausschlag steht für eine Teilchengruppe. Die Stärke des Ausschlags zeigt ihre Anzahl an. «Mit diesen Informationen können wir nun auf die exakte elementare Zusammensetzung des Gesteins schliessen», so Gruchola.

Das Gerät soll, in einem Lander eingebaut, in wenigen Jahren zum Mond fliegen. Dies im Rahmen des neuen Nasa-Artemis-Programms, des Nachfolgers des Apollo-Programms der 1960er-Jahre. Mit der Analyse des Mondstaubs sollen Fragen rund um die Entstehung von Mond und Erde sowie des Sonnensystems geklärt werden. «Von der Nasa kam auch bereits eine Anfrage für eine unbemannte Marsmission in den 2030er-Jahren», sagt Riedo nicht ohne Stolz.

«Hierbei wird in die Marsoberfläche gebohrt, und in den Bohrkernen soll vor Ort nach Spuren von Lipiden gesucht werden.» Da die Zellmembranen von Zellen und Bakterien aus Lipiden bestehen, wäre ihr Nachweis ein starkes Indiz für Leben auf dem Mars. «Jüngst konnten wir zeigen, dass unsere Massenspektrometer sehr gut für solche Nachweise geeignet sind.»

Fit für die Tortur beim Raketenstart

Ein Problem von Analysen fernab der Erde ist die begrenzte Datenverbindung. Darum befasst sich Gruchola in ihrer Doktorarbeit auch mit der Automatisierung der Datenanalyse. «Ich versuche, einer künstlichen Intelligenz beizubringen, welche Daten interessant sind und welche nicht. Einmal trainiert, kann sie bereits auf dem Lander entscheiden, was zurück zur Erde geschickt werden soll», sagt Gruchola.

Die Geräte müssen nicht nur selbstständig sein, sie dürfen auch keinesfalls kaputtgehen, etwa wegen einer gebrochenen Schraube oder einem verschobenen Sensor. «Unter Umständen fliegt das Instrument zehn Jahre durch das All. Es muss also sehr, sehr robust sein», sagt Riedo.

Eine Knacknuss dabei ist der Raketenstart. «Die Geräte werden so entworfen, dass sie Kräfte von 100 g aushalten können – also die hundertfache Erdanziehung», sagt Riedo. Um das zu simulieren, wird jedes Werkteil auf dem sogenannten Shaker getestet. Er ist im Grunde ein riesiger Vibrator, der den Start jedes Raketentyps nachstellen kann. Alle Bauteile müssen diese Tortur heil überstehen. «Eine weitere Herausforderung ist die Strahlung», erläutert Riedo.

Ein Massenspektrometer der Uni Bern ist Teil der Juice-Mission zum Jupiter, die im April dieses Jahres gestartet ist. Der Riesenplanet besitzt ein starkes Magnetfeld, das einen Gürtel aus intensiver Weltraumstrahlung produziert. In der Nähe dieses Gürtels wird die Raumsonde Messungen durchführen. «Die Strahlung dort ist so hoch wie in einem Kernreaktor. Das sind Extrembedingungen für unsere Instrumente. Damit sie das überleben, müssen sie gut abgeschirmt werden.»

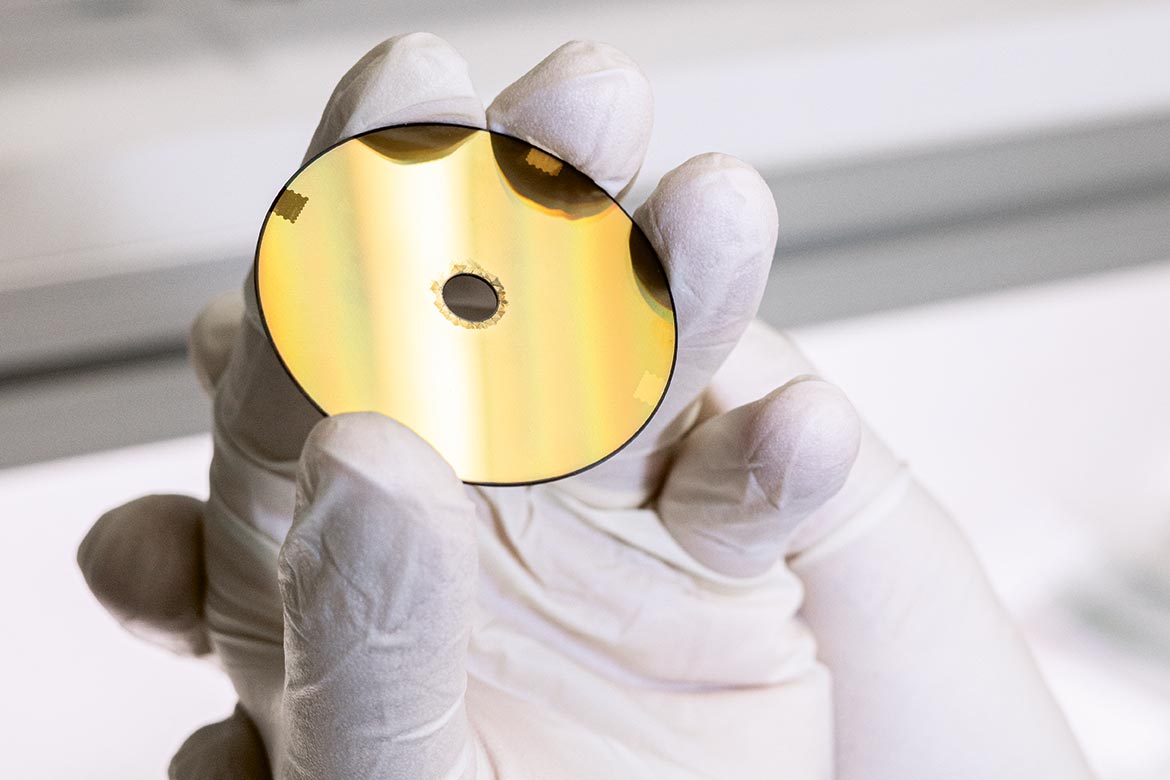

Auf der Erde heisst es immer: je grösser, desto besser. Bei einer Weltraummission gelten allerdings andere Regeln. «Je nach Mission kann jedes Kilo bis zu einer Million Franken kosten, nur damit es ans Ziel geflogen werden kann», sagt Riedo. Darum wird jedes Massenspektrometer, nachdem es die Entwicklungsphase im Labor durchlaufen hat, für die Reise optimiert.

Oft heisst das, dass es in einer verkleinerten Form gebaut werden muss. Daran arbeitet gerade der Doktorand Peter Keresztes Schmidt. Seine Zielvorgabe ist sportlich: Das ganze Gerät soll zehn bis fünfzehn Kilogramm wiegen und vom Volumen her in eine Papiertragtasche passen.

Ein Häufchen künstlicher Mondstaub

In dieser Konfiguration ist der Laser nur noch so gross wie ein Päckchen Spielkarten. Keresztes Schmidt hat das Mini-Massenspektrometer bereits in einer Vakuumkammer eingebaut. «Nun überprüfe ich Einstellungen, Abstände, aber auch, ob die Konstruktion robust genug ist.» Dazu hat er gerade etwas «Mondstaub-Analog» auf den Probentisch in der Vakuumkammer gegeben. Er erklärt: «Das ist auf der Erde produzierter künstlicher Mondstaub. Er hat mehr oder weniger dieselben Eigenschaften wie der echte. Für die Tests reicht es jedenfalls.»

Während der Testphase arbeitet er intensiv mit der Ingenieurabteilung ein paar Stockwerke über ihm zusammen. Aber auch mit der Nasa, die den Lander in den Vereinigten Staaten bauen lässt. «Im Moment diskutieren wir, ob der Mondstaub via Förderband in das Massenspektrometer gebracht oder ob das Spektrometer auf einem Roboterarm befestigt und dann zum Staub geführt wird», sagt Keresztes Schmidt. Bis 2026 hat er noch Zeit. Dann startet das Spektrometer «made in Bern» Richtung Mond.