PHARMAKOLOGIE

Der Placeboeffekt des Placeboeffekts

Scheinmedikamente wirken, selbst wenn Patientinnen und Patienten voll darüber informiert sind. Das ändert in der Medizin gerade das Verständnis von Krankheit und Heilung.

Auch bei echten Pillen ist der Wirkstoff nur für einen Teil des Gesamteffekts verantwortlich. | Foto: Little Plant/Unsplash

Die Pille enthält keinen Wirkstoff und besteht nur aus Glukosesirup und Stärke – und doch: Die laufende Nase beruhigt sich, ebenso die juckenden Augen, der Heuschnupfen klingt insgesamt merklich ab. Dass Scheinmedikamente wirken, ist bekannt. Damit hört es aber nicht auf. In jüngerer Zeit haben Studien nachgewiesen, dass der Placeboeffekt selbst dann funktioniert, wenn die Patientinnen offen darüber informiert werden, dass die verschriebenen Tabletten keinen Wirkstoff enthalten. Und dies nicht nur bei Heuschnupfen.

Die Erkenntnis stellt die bis anhin akzeptierte Erklärung in Frage, wie Placebos wirken. Diese stellt die Täuschung in den Mittelpunkt: Der Patient nimmt etwas ein, von dem er glaubt, es enthalte einen pharmakologisch aktiven Wirkstoff. Und obwohl das gar nicht stimmt, führt seine Erwartung dazu, dass sich bestimmte Symptome verbessern. Die Studien mit offenen Placebos zeigen nun: Die Täuschung braucht es gar nicht zwingend. «Vielmehr ist der Kontext der Behandlung an sich ausschlaggebend», sagt der klinische Psychologe Jens Gaab von der Universität Basel. «Wenn Sie dem Arzt vertrauen und spüren, dass sich jemand um Sie kümmert, dann löst das sehr viel aus», so Gaab. «Placebos wirken, weil der Mensch ein soziales Wesen ist.»

Sogar eine imaginäre Pille hilft

Gaab hat 2017 mit einem internationalen Team unter Leitung seiner Kollegin Cosima Locher erstmals direkt die verdeckte und die offene Abgabe von Placebos verglichen – in diesem Fall eine Salbe ohne Wirkstoff. Dabei fügten sich die 160 Teilnehmenden mit Hitze selbst Schmerzen am Unterarm zu. Ob man ihnen gesagt hat, dass es sich um ein Schmerzmittel handelt, oder ob man ihnen die Kraft des Placebos erklärt hat, spielte dabei keine Rolle: Die Schmerzen gingen gleichermassen zurück, ganz im Gegensatz zur dritten Gruppe, die keine Behandlung erhielt.

Doch die Basler Forschenden sind noch einen Schritt weiter gegangen. Ein Team um Gaab und Dilan Sezer hat über 170 Studierende, die an Prüfungsangst leiden, zufällig in drei Gruppen eingeteilt: Eine nahm drei Wochen lang täglich zweimal ein offenes Placebo, eine erhielt keine Behandlung. Die letzte Gruppe stellte sich bloss noch vor, ein Medikament gegen Prüfungsangst zu schlucken. «Imaginary pills» – imaginäre Pillen – nennen die Forschenden diesen Ansatz. Ihre im Februar vorgestellten Resultate überraschen: Die Prüfungsangst der Teilnehmenden hat mit offenen Placebos und imaginären Pillen während der Studie genau gleich abgenommen, während in der Kontrollgruppe wiederum keine Änderung eingetreten ist.

Bisher war es verpönt, Placebos in der medizinischen Praxis einzusetzen. Stefan Schmidt, klinischer Psychologe an der Universität Freiburg im Breisgau, erklärt: «Echte, das heisst verdeckte Placebos täuschen den Patienten. Sie verletzen deshalb den Grundsatz der informierten Einwilligung.» Dank Forschungsarbeiten, wie sie in Basel durchgeführt werden, könnte sich dies ändern. «Offene Placebos sind ethisch unbedenklich. Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten», so Schmidt.

Tatsächlich werden Placebos bisher fast ausschliesslich im Rahmen von klinischen Studien genutzt, als Vergleichsgrösse zu einer getesteten Substanz. Erzielt sie einen grösseren Effekt als das Scheinmedikament, gilt sie als wirksam. «Doch nun werden die offenen Placebos zunehmend selbst zum Hauptgegenstand der Forschung», so Schmidt.

In einer im März 2023 veröffentlichten systematischen Übersichtsstudie hat er untersucht, was über deren Wirkmechanismen bekannt ist. «Bei den verdeckten Placebos wissen wir, dass sie nebst den selbst wahrgenommenen Symptomen auch objektiv messbare biochemische Prozesse auslösen können», sagt er. «Für offene Placebos haben wir solche Hinweise bisher nicht gefunden.» Allerdings weist er darauf hin, dass die Studienlage noch dünn sei. Die aktuelle Analyse berücksichtigt siebzehn Arbeiten. Doch bereits gibt es zahlreiche neue Studien, die Schmidt für eine aktualisierte Übersicht am Auswerten ist.

Es gibt auch Risiken

Die möglichen Anwendungen für offene Placebos seien weitgehend klar: «Der Fokus richtet sich auf Krankheiten, bei denen physische und psychische Faktoren in starker Wechselwirkung stehen», so Schmidt. Dazu zählten etwa Depressionen, Allergien, Reizdarm, Hitzewallungen in den Wechseljahren oder krebsbedingte Erschöpfungssyndrome.

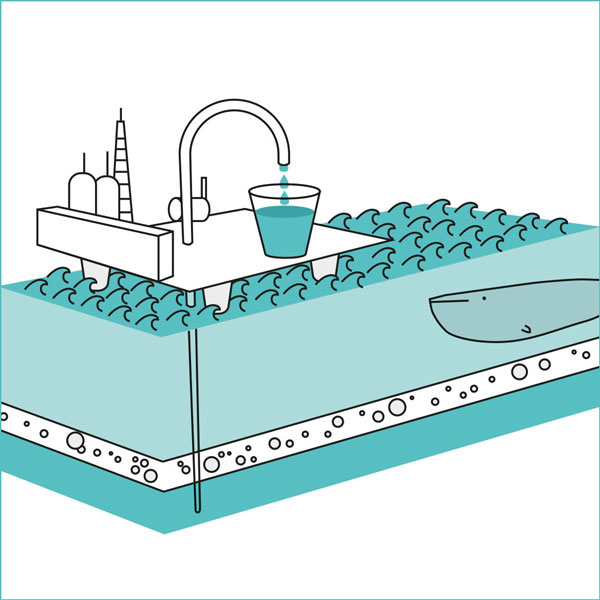

Jens Gaab von der Universität Basel ist sogar überzeugt, dass hier offene Placebos und imaginäre Pillen aktuelle pharmakologische Therapien ersetzen könnten. «Bei vielen wirkstoffbasierten Therapien hat letztlich auch der Placeboeffekt den grössten Anteil an der Wirkung», sagt er. «Doch es ist wie bei einem Eisberg: Klinische Studien fokussieren nur auf den kleinen Bereich über Wasser, um den ein pharmakologisches Medikament ein Placebo überragt.» Dabei werde der Placeboeffekt ausgeblendet, weil er bei beiden Verfahren vorhanden sei. «Wir brauchen klinische Studien, die darauf ausgelegt sind, den Anteil des Placeboeffekts am gesamten Therapieerfolg zu messen», so Gaab. Es gehe dann nicht darum, wie viel besser ein Wirkstoff sei, sondern ob das Scheinmedikament akzeptabel schlechter sei. «Ist der Unterschied klein, sind offene Placebos allenfalls die bessere Option. Das gilt nicht zuletzt etwa gegenüber Medikamenten mit ungünstigem Nebenwirkungsprofil wie verschiedene Psychopharmaka.»

Allerdings bergen auch Placebos Gefahren. Zum Beispiel wenn die Selbsteinschätzung tatsächlich ablaufende physiologische Prozesse übertönt. So haben Forschende der Harvard Medical School in Boston in einer Studie von 2011 bei Asthmapatientinnen ein Asthmaspray mit einem identisch aussehenden, verdeckt gegebenen Placebospray sowie mit gar keiner Intervention verglichen. Von den fast 50 Teilnehmenden berichteten alle jene, die eine Behandlung erhielten oder zu erhalten glaubten, von einer fast gleich guten Verbesserung der Atmung. Die objektive Messmethode ergab hingegen, dass sich mit dem richtigen Asthmaspray das Atemvolumen sehr viel stärker erhöhte als mit dem Placebo, dessen Effekt gering war. «Auch für Placebotherapien braucht es deshalb genau definierte Zulassungsbedingungen», sagt Gaab. «Und wir müssen uns bewusst sein, dass die Wirkung in der Praxis vom konkreten Setting, aber auch von vorherrschenden Ansichten über Krankheit und Heilung abhängt.»

Zunehmender Glaube an den Nutzen

Dass der Placeboeffekt eine veränderbare Grösse ist, bestätigte 2015 eine systematische Analyse von klinischen Studien zu Nervenschmerzen in den USA. Ausgehend von der Beobachtung, dass dieselben Schmerzmittel über mehrere Jahre immer weniger effektiv schienen, suchten darauf Forschende der McGill-Universität Montreal nach den Ursachen. Sie fanden, dass nicht die Wirkung der Schmerzmittel geringer geworden war, sondern die Probanden immer stärker auf die als Vergleich gegebenen Placebos reagierten. Für Gaab ist klar: «Die Placeboeffekte steigen in den letzten Jahrzehnten generell an. Besonders stark dürfte das bei der Behandlung von psychischen Erkrankungen zutreffen, weil diese heute von viel mehr Leuten wirklich als Krankheiten wahrgenommen werden, die man behandeln kann.»

Diese Einschätzung teilt Stefan Schmidt. Und er sagt: «Es hilft der Sache auch, dass sich der Placeboeffekt selbst ungefähr seit der Jahrtausendwende zu einem sehr bekannten Phänomen entwickelt hat. Das ist sozusagen der Placeboeffekt des Placeboeffekts: Wenn die Menschen darauf vertrauen, dass Placebos etwas bewirken, dann tun sie es auch, wenn man sie offen gibt.» Natürlich könne das auch wieder in eine andere Richtung gehen. So sei es etwa vorstellbar, dass irgendwann eine Sättigung oder ein Überdruss eintritt, wenn der Einsatz offener Placebos sehr verbreitet würde. Doch abgesehen von der unmittelbaren Anwendung betont Schmidt die grosse Bedeutung der jüngeren Placeboforschung: «Sie verändert unser Verständnis von Krankheit und Heilung, indem sie biomedizinische und psychologische Prozesse in einem gemeinsamen Ansatz zusammenbringt.»