Architektur

Die Häuser von morgen werden heute im Labor entwickelt

Ein luftiges Gel für bessere Isolation, ein Neubau aus alten Strommasten und kühle Nachtluft in der Klimaanlage: sechs erfrischende neue Technologien für ökologischen Gebäudebau.

Aus alter Konstruktion mach neues Bijou

Früher wurden oft Elemente ausgemusterter Bauten wiederverwendet, um neue Gebäude zu errichten. Diese Praxis ging verloren, als die Mechanisierung die Herstellung neuer Baustoffe erleichterte. An der EPFL will Bautechniker Corentin Fivet nun dieses Prinzip mit der Software Phoenix 3D wiederbeleben. Diese berechnet automatisch, wie Elemente alter Konstruktionen für einen möglichst umweltfreundlichen Bau wiederverwendet werden können.

Das Büro Rapp Architects hat mit der Open-Source-Software zum Beispiel mit alten Strom-masten die Fassade des Gebäudes von Primeo Energie Kosmos in der Nähe von Basel gestaltet. «In Zukunft wird unsere Software nicht nur die umweltfreundlichste Lösung liefern, sondern auch andere schwer zu messende Kriterien wie das Aussehen oder Umsetzungsprozesse berücksichtigen», erklärt Fivet. Sein Team arbeitet auch an der Entwicklung von Algorithmen für eine einfachere Wiederverwendung von Betonplatten aus abbruchreifen Gebäuden.

Stabiler Lehm dank Magnesiumzement

Eine der besten Alternativen zu Beton befindet sich direkt unter unseren Füssen: Lehm. Jedes Jahr werden in der Schweizer Baubranche etwa 100 Millionen Kubikmeter des Materials ausgehoben, was dem Volumen von 25 Cheopspyramiden entspricht. Ungebrannter Lehm – im Gegensatz zum gebrannten Lehm von Backsteinen – hat eine wesentlich bessere CO2-Bilanz als Beton. Lehm kann Beton ersetzen, manchmal sogar in tragenden Wänden wie etwa beim Ricola-Kräuterzentrum in Laufen, beim grössten Lehmbau Europas. Das Problem dabei ist, dass Lehm oft mit erheblichen Mengen von Zement und Kalk verstärkt werden muss, was die Kohlendioxidbilanz verschlechtert.

An der Empa entwickelt Materialwissenschaftlerin Ellina Bernard deswegen einen Zement auf Magnesiumoxidbasis zur Verfestigung von Lehm. Bei der Herstellung dieses Zusatzstoffes entsteht nur wenig Kohlendioxid, bei bestimmten Verfahren wird sogar CO2 gebunden. Bernard ist optimistisch: «Vielleicht lässt sich mit diesen Magnesiazementen künftig stabilisierter Lehm herstellen, der eine neutrale oder sogar negative CO2-Bilanz erreicht.»

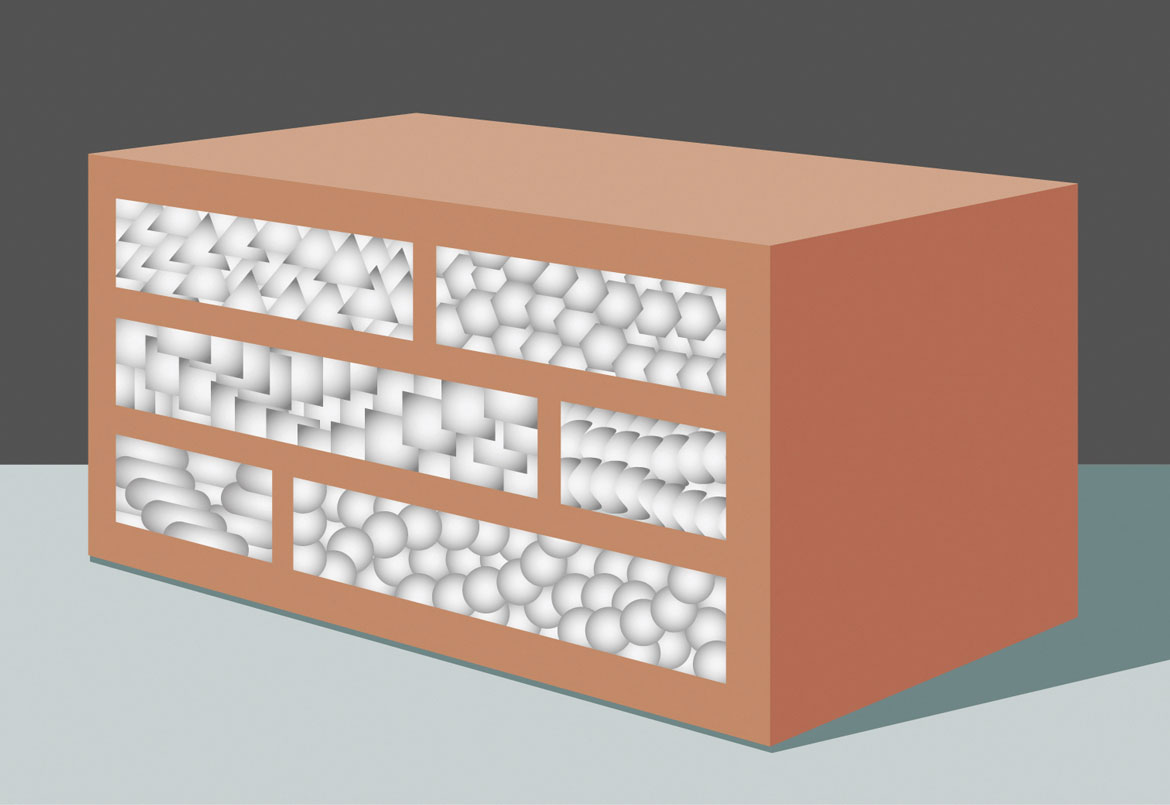

Gel gefüllt mit Gasen isoliert hervorragend

Stellen Sie sich ein Gel vor, bei dem die Flüssigkeiten durch Gase ersetzt sind. Das ist ein Aerogel – ein ultraleichtes Material, das zu mehr als 99 Prozent aus Luft besteht. Die in sehr kleinen Poren eingeschlossene Luft wirkt als hervorragender Isolator und ermöglicht dadurch den Bau von extrem energie-effizienten Gebäuden.

Die Herstellung von Aerogelen ist jedoch anspruchsvoll. Ihre Struktur im Nanometerbereich lässt sich nur schwer untersuchen. An der Empa entwickeln Materialwissenschaftlerin Sandra Galmarini und ihr Team deshalb Computermodelle zur Optimierung dieser Materialien. Sie wollen verstehen und vor allem vorhersagen, wie die Herstellungsparameter die Struktur von Aerogelen im Nanometerbereich bestimmen. Statt wie bisher mittels Trial and Error vorzugehen, werden Forschende und die Industrie damit ein Werkzeug zur Verfügung haben, mit dem sie gezielter zu den gewünschten Eigenschaften gelangen.

Mit Ton im Zement wird Beton grün

Beton allein ist für etwa acht Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Eine finstere Bilanz, die Franco Zunino, Ingenieur für Materialwissenschaften an der ETH Zürich, verbessern will. Der Forscher kombiniert dafür zwei Ansätze: einen Zement mit weniger Emissionen herstellen und vor allem weniger davon brauchen. Der Zement sorgt wie ein Klebstoff dafür, dass Sand und Steine im Beton zusammenhalten.

Der von Franco Zunino entwickelte Beton emittiert einerseits vor allem dank der Zugabe von Ton sehr wenig Kohlendioxid. Um andererseits weniger Zement verwenden zu müssen, begrenzt der Forscher ausserdem die Räume zwischen Sandkörnern und Steinbrocken, indem er mit ihrer Grösse und Form spielt. «Aus dieser Doppelstrategie resultiert ein Beton, der ingesamt 75 Prozent weniger CO2 freisetzt als herkömmliche Materialien, ohne Einbussen bei den mechanischen Eigenschaften und der Haltbarkeit», erklärt er.

Im Moment ist sein ultragrüner Beton noch weniger fliessfähig als der konventionelle und deshalb schwieriger zu verarbeiten. Um dieses Problem zu lösen, testet Zunino neue Formulierungen mit chemischen Hilfsstoffen.

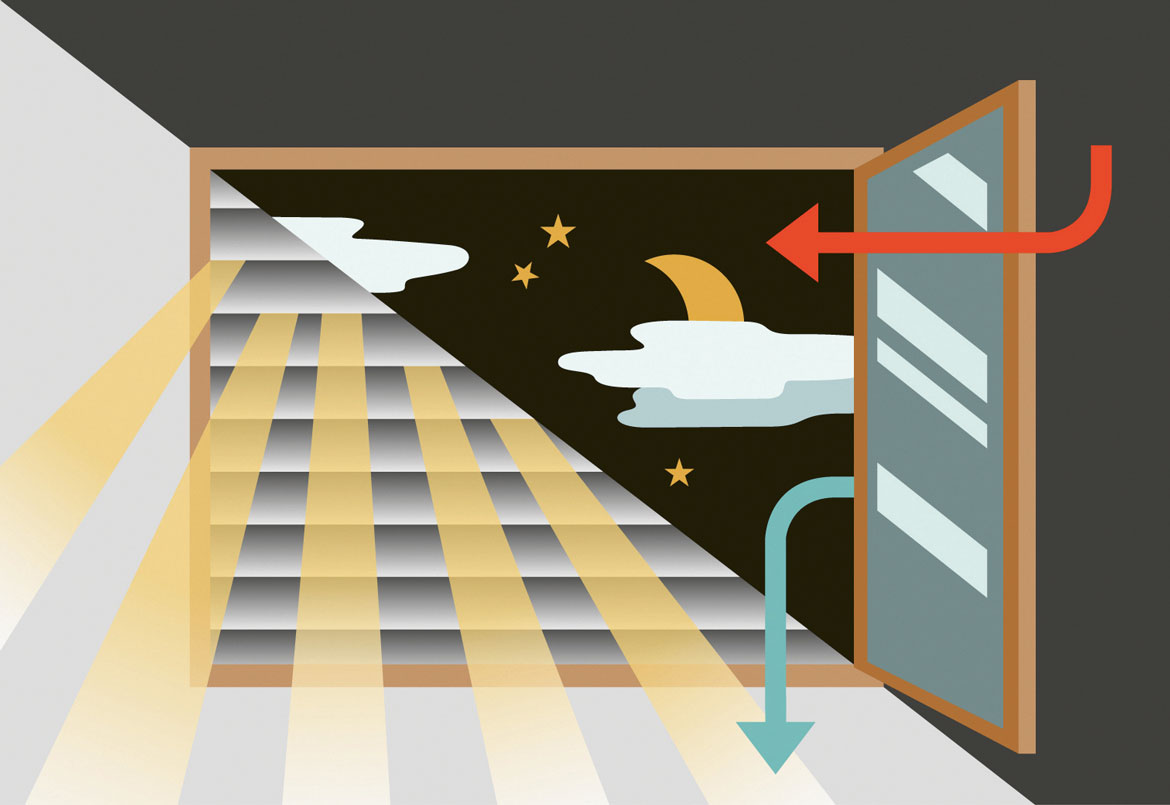

Das Potenzial von Schatten und frischer Nachtluft ausschöpfen

In der Schweiz sind Klimaanlagen in Wohngebäuden noch die Ausnahme. Dies dürfte sich mit den immer häufigeren, längeren und intensiveren Hitzewellen im Sommer ändern. Ein Team an der Empa schätzt, dass in der Schweiz bis 2050 etwas mehr als 10 Terawattstunden oder rund vier Prozent des aktuellen landesweiten Stromverbrauchs in Klimaanlagen fliessen werden.

Dieser hohe Energiebedarf könnte durch zwei relativ einfache Massnahmen um über 80 Prozent gesenkt werden: beschattete Fenster, die den Treibhauseffekt tagsüber abschwächen, und Lüftungssysteme, die die nächtliche Frische zirkulieren lassen. Um die Wirkung dieser Massnahmen zu quantifizieren, benutzen die Forschenden Simulationen, die nicht nur den zukünftigen Bedarf an Klimaanlagen mit einbeziehen, sondern auch den Bestand an Gebäuden in der Schweiz und deren physische Eigenschaften sowie die lokalen Wetterverhältnisse, die Stadtstruktur und das Verhalten der Bevölkerung.

Pflanzen und Solarzellen: mehr als nur Fassade

Vertikale Flächen von Gebäuden bergen ungenutztes Potenzial: Wenn sie mit Solarzellen verkleidet oder mit Pflanzen bedeckt werden, können sie in Städten Hitzewellen erträglicher machen, indem sie Strom für Klimaanlagen liefern oder die Umgebungsluft durch Verdunstung kühlen.

Was ist nun sinnvoller: Solarmodule oder Pflanzen? Ein Luzerner Team will diese Frage beantworten. Dazu hat es auf dem Campus der Hochschule vier solche ökologischen Fassaden eingerichtet – entweder mit Solarmodulen oder Pflanzen. «Rein energetisch gesehen ist die Fotovoltaik immer noch besser als die Vegetation», erklärt die am Projekt beteiligte Gebäudetechnikerin Silvia Domingo.

Begrünte Fassaden haben jedoch Vorteile, die schwerer zu definieren und zu bewerten sind: «Sie verbessern die Luftqualität, kühlen das Stadtklima, tragen zur Biodiversität bei und sind ein Marketingargument beim Verkauf, weil die Menschen die Begrünung schätzen.» Die Luzerner Gruppe tendiert deswegen zu gemischten Fassaden, die in den unteren Stockwerken mit Pflanzen – zur Kühlung und optischen Aufwertung der Strassen – und weiter oben mit Solarzellen bedeckt sind.

Illustrationen: Elisa Debora Hofmann