REPORTAGE

Das blaue Biest dreht und dreht sich

Seit Juni ist auf dem ETH-Campus Hönggerberg die leistungsstärkste Forschungszentrifuge Europas in Betrieb. Damit werden die Auswirkungen von Erdbeben und Überschwemmungen auf Gebäude, Brücken und Dämme erforscht.

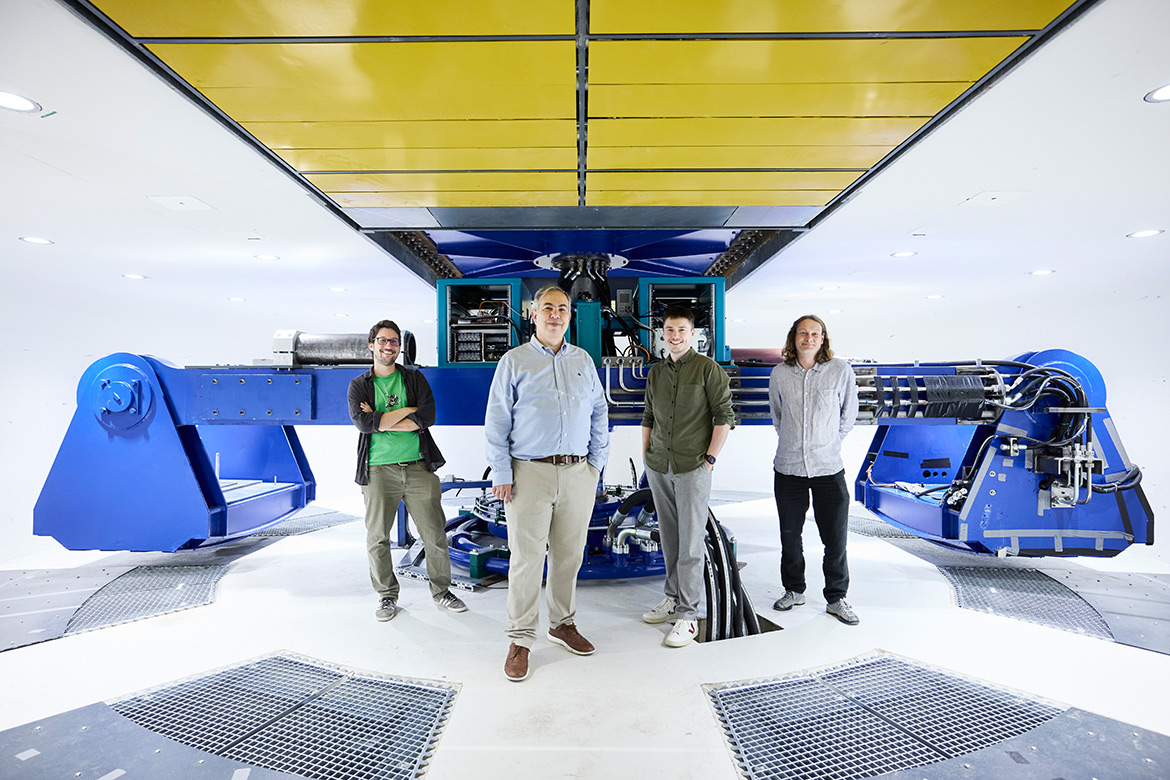

Hier dreht sich die Forschungszentrifuge nur ganz langsam. Dreht sie voll auf, sind die Türen geschlossen und wird in ihr etwa getestet, wie sich ein Erdbeben auf bestimmte Böden auswirkt . | Foto: Markus Bertschi

Elegant, futuristisch und leuchtend blau schwebt das «blaue Biest» fast schwerelos im Raum. Eingefasst von einem fast 250 Tonnen schweren Betongehäuse, wartet es auf die ersten Experimente. Hier – ein paar Meter unter der Erde am ETH-Campus Hönggerberg oberhalb von Zürich – ist die leistungsstärkste Forschungszentrifuge Europas endlich startklar. Nach sieben Jahren Organisieren, Bauen, Restaurieren und Testen. Die tonnenschwere gelbe Stahltür liefert den farblichen Kontrast.

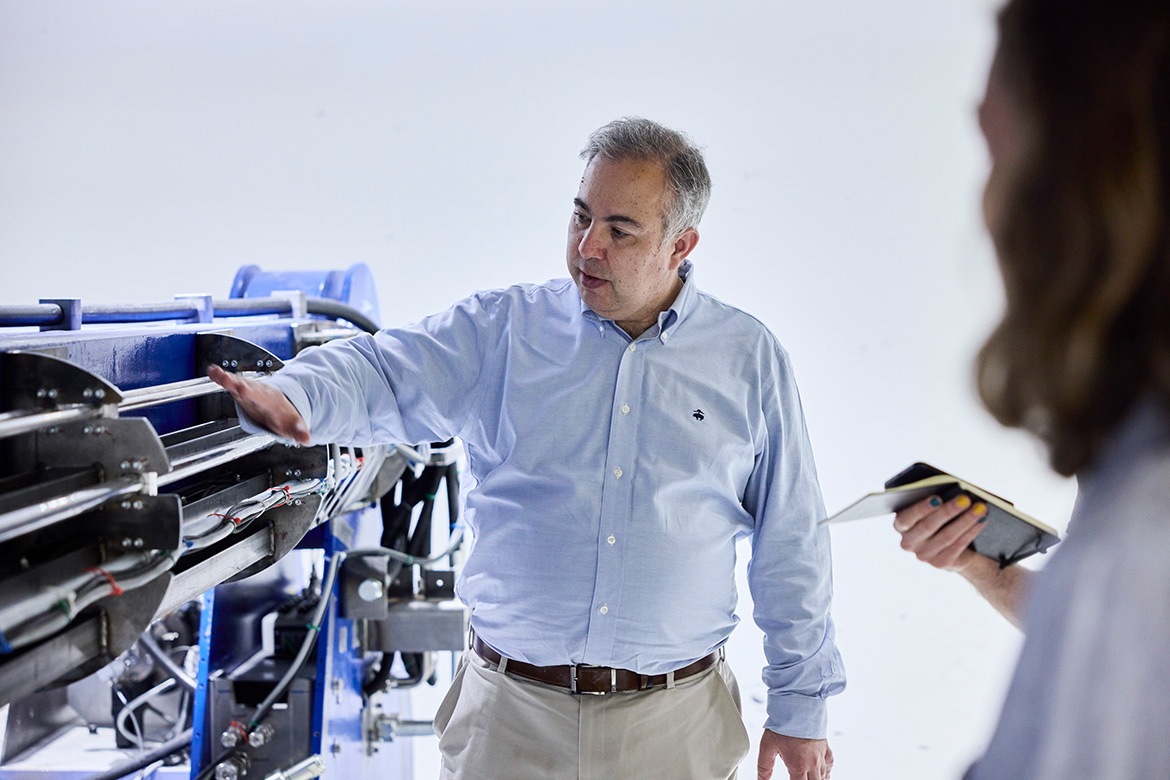

Seit Juni lassen sich in der Zentrifuge an der ETH Zürich bis zu zwei Tonnen schwere Modelle auf bis zu 250-fache Erdgravitation (G) beschleunigen. «Wir werden die Zentrifuge allerdings nicht in diesem Grenzbereich laufen lassen», relativiert Professor Ioannis Anastasopoulos. Er leitet das Zentrifugenzentrum am Institut für Geotechnik der ETH Zürich. «Die Experimente werden meist im Bereich von 100 G durchgeführt», ergänzt Ralf Herzog, der für den technischen Einbau verantwortlich ist und dafür sorgt, dass alle Systeme einwandfrei laufen.

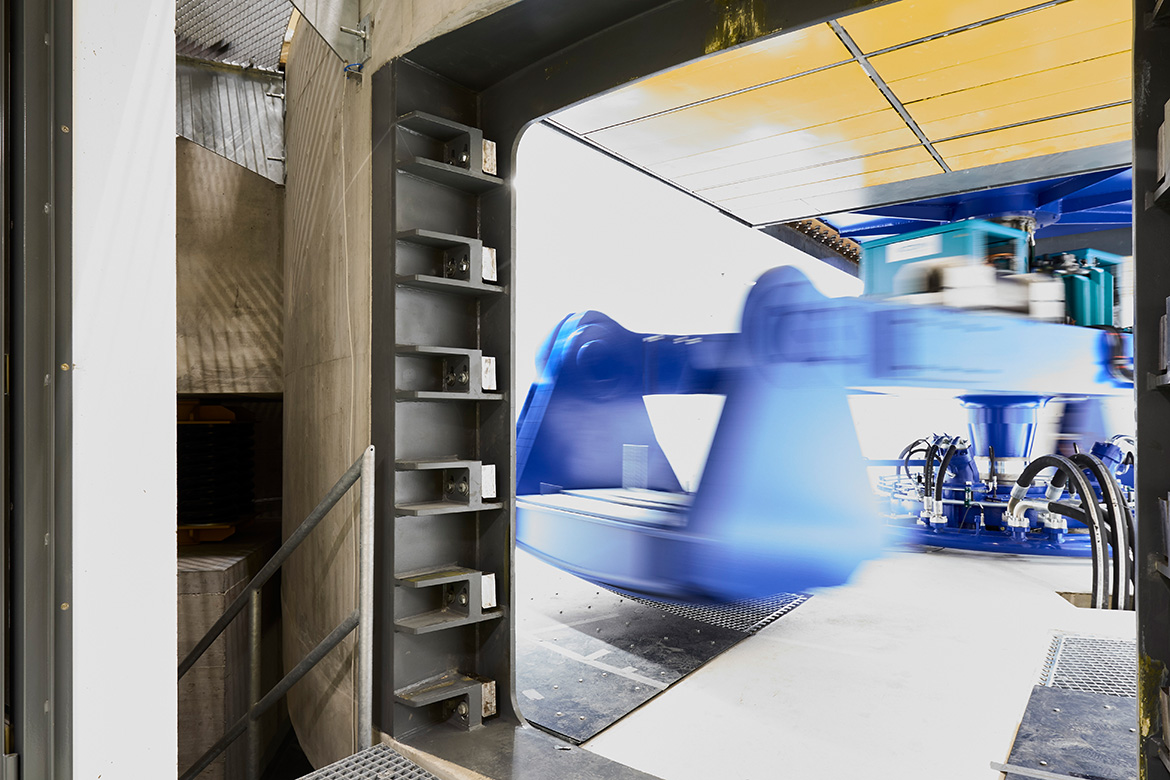

Und dennoch: Wenn die Zentrifuge Fahrt aufnimmt und sich mit rund 250 Kilometern pro Stunde bewegt, ist das angsteinflössend. Allein die 1000 PS starken hydraulischen Ölpumpen verursachen einen Höllenlärm.

Bereits für den Einbau im eigens dafür umgebauten Trakt musste schweres Geschütz aufgefahren werden. Vor drei Jahren hob der grösste Kran der Schweiz das Betongehäuse in die dafür ausgehobene Grube. Das Gehäuse ruht dabei auf vier speziell entworfenen Stahlfedern und dient als Fundament der Zentrifuge. Wenn sich die Zentrifuge dreht und ihre Kräfte freisetzt, fangen die Federn und der Betonmantel die kleinsten Vibrationen auf und isolieren diese von der Aussenwelt. So werden keine hochsensiblen Experimente in benachbarten Laboren in Mitleidenschaft gezogen.

Ein Jahr wurde das «blaue Biest» eingebaut, die rund 20 Tonnen schwere Balkenzentrifuge. Diese stand zuvor jahrelang in einer Abstellhalle in Bochum – nachdem 20 Jahre lang mit ihr geforscht worden war – und wurde ausgiebig restauriert. «Als wir sie zum ersten Mal sahen, dachte ich nicht, dass sie je wieder laufen würde», sagt Herzog. «Ausser dem massiven Stahlbalken ist fast alles neu: Lager, Motoren, Hydraulik, Elektronik und Sensoren wurden erneuert und modernisiert.» Nun können die Experimente beginnen.

100 Mal kleiner und leichter

«Damit simulieren wir nun Bodenstruktursysteme », erklärt Anastasopoulos, «also Bauwerke, die im Boden verankert sind: Fundamente, ein Damm oder eine Brücke.» Ein gutes Beispiel sei eine Brücke, die mit mehreren Pfeilern in einem verflüssigbaren Boden verankert ist. Denn wie sich ein Boden und ein darauf stehendes Gebäude zum Beispiel bei einem Erdbeben verhalten, lässt sich nur schwierig erforschen. «Wir können im Labor keine dreissig Meter dicke Bodenschicht aufbauen. Wir müssen sie herunterskalieren und mit Modellen arbeiten.»

Das Problem: Bei der Interaktion zwischen Boden und Strukturen spielt das Gewicht eine entscheidende Rolle. «In der Forschungszentrifuge wird dieses Problem dank der künstlichen Gravitation gelöst», erklärt Anastasopoulos. Dreht sich der rund neun Meter lange Dreharm 148 Mal pro Minute um sich selbst, wirkt das Hundertfache der Erdbeschleunigung auf das vorgefertigte Modell, das im Gegenzug 100 Mal kleiner und leichter als in der Realität ist. Dadurch gleichen sich Gewicht, Kräfte und Belastung wieder aus.

Mit dem «blauen Biest» wollen Anastasopoulos und sein Team unter anderem besser verstehen, welche Auswirkungen Erdbeben auf Bauten haben. «Der Boden beeinflusst stark, wie viel seismische Beschleunigung ein Gebäude aushalten kann», erklärt er. «Das haben wir jüngst leider auch in der Türkei gesehen.» Je nach Geologie veränderten die seismischen Wellen die Eigenschaften des Bodens und hatten völlig andere Auswirkungen auf die darauf stehenden Gebäude. Manche stürzten in sich zusammen, weil sie wie in einem Schüttelbecher von links nach rechts geworfen wurden. Andere sanken fast unbeschädigt zur Seite, weil sich der Boden darunter quasi verflüssigte. «Wie eine Struktur auf ein Erdbeben reagiert, hängt enorm stark vom Boden ab. Das können wir mit unserer Zentrifuge besser erforschen und verstehen – und damit auch mehr Sicherheit bei Erdbeben liefern.»

Ein weiteres Anwendungsgebiet liegt in der Erforschung von Tsunamis und Flutkatastrophen. «Bei solchen Ereignissen versagen Strukturen und Fundamente oft, weil der Meeresboden oder das Flussbett in kurzer Zeit ausgewaschen werden», erklärt Anastasopoulos. Mit einer speziellen Apparatur lässt sich in der Zentrifuge auf dem Hönggerberg ein kontinuierlicher Wasserstrom simulieren – genau wie etwa derjenige, der 2021 zur Flutkatastrophe in Deutschland führte.

20 Erdbeben pro Minute

«Der grösste Aufwand für ein Experiment ist die Vorbereitung», sagt Anastasopoulos. «Die Modelle müssen präzise gebaut werden und speziellen Parametern genügen, damit wir sie zur Simulation benutzen können.» Eine extra gefertigte Maschine schichtet den Sand, der als Bodenmodell dient, in der richtigen Dichte und Menge und dem passenden Gewicht auf. Die 3D-gedruckten Modelle von Brücken und Fundamenten werden vorweg auf statische Vergleichbarkeit geprüft. Sogar das verwendete Wasser ist speziell: eine sehr zähflüssige Mischung aus Wasser und Methylzellulose, die sich bei hoher Gravitation genau richtig verhält.

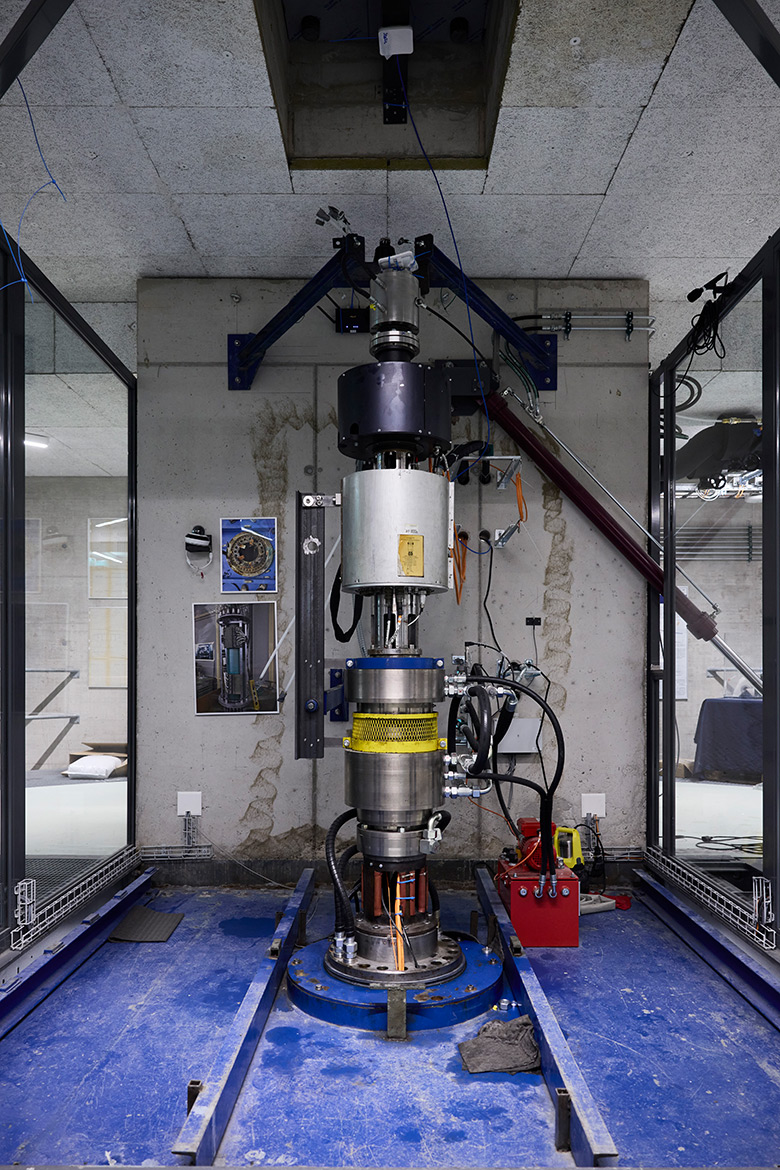

Erst dann darf das Modell auf eine der beiden Schaukeln der Zentrifuge. Bis die benötigte Umlaufgeschwindigkeit erreicht ist, dauert es dann bloss zehn bis fünfzehn Minuten. In dieser Zeit richtet sich das Modell aus der Vertikalen langsam in die Horizontale auf. Es wird durch die zentripetale Beschleunigung quasi an die Wand gedrückt. Dann folgen die Erdbebensimulationen – wofür ein einzigartiger Rütteltisch gebaut wurde, auf dem das Modell steht. Mit ihm lassen sich Erdbeben in der hundertfachen Geschwindigkeit und mit hundertfacher Verkleinerung erzeugen.

«Das Equipment wurde extra für uns angefertigt, weil die nötigen Schwingungen sehr schnell und sehr klein sein müssen», erklärt Anastasopoulos. «Ein Erdbeben, das in der Realität 30 Sekunden dauert, simulieren wir dann in 0,3 Sekunden.» Auch Messgeräte wie die Kameras, die das Geschehen in der Zentrifuge dokumentieren, müssen entsprechend sensibel sein. «Eine normale Hochgeschwindigkeitskamera nimmt vielleicht 10 000 Bilder pro Sekunde auf», sagt Herzog. «Unsere schaffen bis zu 10 Millionen Bilder pro Sekunde.»

Die Kombination aus Zentrifuge und Rütteltisch an der ETH Zürich findet man sonst fast nirgendwo. Riesige Rütteltische, auf denen die statische Stabilität fünfstöckiger Gebäude getestet werden kann? Klar, die gibt es auch in Japan, das von Erdbeben besonders betroffen ist. Und grössere Zentrifugen gibt es anderswo sowieso. Doch die Kombination sorgt am Hönggerberg für die Magie. «Dank der Zentrifuge können wir Bodendicken von 40 Metern simulieren, was mit gewöhnlichen Rütteltischen unmöglich oder viel zu teuer wäre», sagt Anastasopoulos.

Weniger Zement und höhere Sicherheit

Mit der Zentrifugenforschung will Anastasopoulos auch einen Beitrag zur Bekämpfung der Klimaerhitzung leisten – obwohl er sich nicht allzu gerne mit solch wissenschaftspolitischen «Buzzwords» schmückt. «Mit unserer Forschung können wir die Erdbebensicherheit von Gebäuden optimieren», sagt er trotzdem. «Dadurch lässt sich der Verbrauch von klimaschädlichem Zement und Stahl bei der Restaurierung von Brücken oder dem Neubau von Dämmen reduzieren.» Das senke nicht nur die Kosten, sondern auch den ökologischen Fussabdruck.

Auf der anderen Seite werden Extremereignisse wie Flutkatastrophen aufgrund der Klimaerwärmung immer häufiger. «Fundamente von Brücken oder Deiche sind deshalb viel stärkeren Auswaschvorgängen ausgesetzt», sagt Anastasopoulos. «Diese können wir in unserer Zentrifuge simulieren und damit Adaptionsmassnahmen optimieren.» Schliesslich liessen sich in der Zentrifuge lange und zyklische Belastungen simulieren – wie das Hin und Her der Wellen, die ein Fundament eines Offshore-Windkraftwerks belasten. «Mit unserer Forschung können wir konkret etwas gegen die Klimaerwärmung unternehmen.»

Diese praktischen Aspekte haben in Anastasopoulos bereits vor knapp dreissig Jahren die Faszination für Geotechnik geweckt. Damals erschütterte in Japan ein Erdbeben der Stärke 7,3 das Zentrum von Kobe. Viele Brücken stürzten ein, über 60 000 Gebäude wurden vollständig zerstört. 6500 Menschen starben. «Ich war damals Student in Griechenland, und die Effekte und Schäden, die sich aus der Interaktion zwischen Boden und Gebäuden ergeben, faszinierten mich.» Noch immer geht er mit seinen Studierenden fast jedes Jahr nach Japan, um sich mit den Forschenden vor Ort auszutauschen. «Erdbebensicherheit ist in der Schweiz eine Frage der Optimierung», sagt er. «Für Länder wie die Türkei und Japan geht es ums Überleben.»