REPORTAGE

Wo die Schlüssel zur Vergangenheit freigelegt werden

Zwei Welten befinden sich im archäologischen Museum in Lausanne: Während oben das Publikum historische Kostbarkeiten bewundern kann, bestaunen wir in den Untergeschossen, wie sie restauriert und erforscht werden.

Sorgfältig muss im Labor für Restaurierung Schicht um Schicht abgetragen werden, bis der der Türoffner zur römischen Zeit in neuem Glanz erstrahlen kann. | Fotos: Marion Bernet

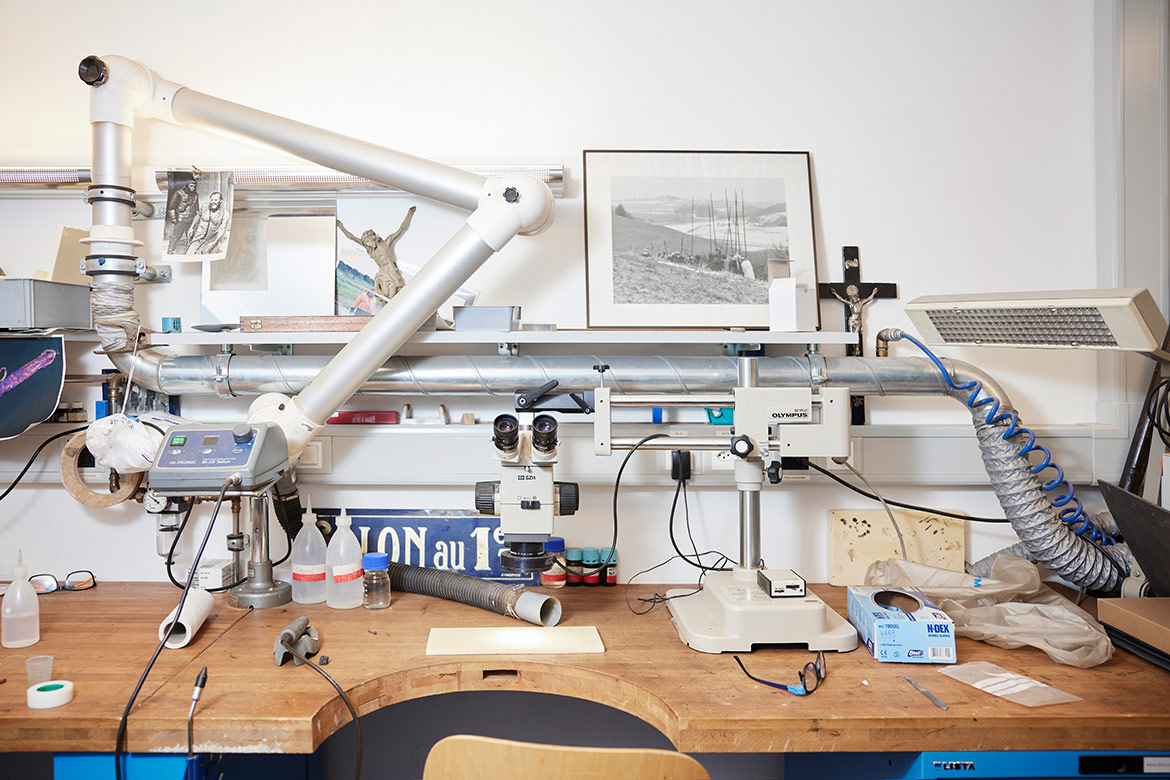

Wer seine Aufmerksamkeit will, braucht etwas Geduld: David Cuendet sitzt hochkonzentriert vor dem Mikrosandstrahlgerät, die Hände im Inneren eines Glaskastens. Er bewegt den Stift mit der Düse behutsam über einen Metallgegenstand und trägt Millimeter für Millimeter die dunkle, rötlich schimmernde Schicht ab, mit der dieser überzogen ist. Kaum vorstellbar, dass der längliche Klumpen, unter der Lupe noch unförmiger gemacht, vielleicht schon bald einige Stockwerke höher im hellen Licht einer Vitrine ein zweites Leben erhält. Und dass die Besuchenden des Musée cantonal d’archéologie et d’histoire, das im Herzen von Lausanne im imposanten Palais de Rumine untergebracht ist, ihn sofort als einen antiken Schlüssel erkennen werden.

Im Moment fristet das Objekt noch ein glanzloses Leben im Labor für Konservierung und Restaurierung des Museums, für das Cuendet verantwortlich ist. «Der Schlüssel ist fast 2000 Jahre alt, also aus der Römerzeit», erklärt er etwas später, als er die Maschine ausschaltet und seine Latexhandschuhe auszieht. Durch das Sandstrahlen mit winzigen Glasperlen wird die Korrosionsschicht entfernt und die ursprüngliche Oberfläche und Form freigelegt. Bis dahin wird der Spezialist allerdings noch etliche Stunden mit dieser akribischen Arbeit verbringen. Der Schlüssel wurde übrigens in Vidy-Boulodrome gefunden, einer Ausgrabungsstätte, die der Ausbildung von Studierenden der Archäologie der Universität Lausanne dient.

Immer weniger invasive Eingriffe

Das Labor zählt derzeit fünf Festangestellte und fünf Hilfskräfte. Cuendet ist nicht nur für die Konservierung gefundener Objekte verantwortlich, sondern auch für die Betreuung der Sammlungen des Museums. «Wir sind sozusagen die Schnittstelle zwischen den Akteurinnen ganz am Anfang, beispielsweise bei Ausgrabungen, und den Akteuren ganz am Schluss, etwa bei Ausstellungen. Das erfordert manchmal einen ausgeprägten Sinn für Diplomatie», meint er mit einem Augenzwinkern.

Und planerisches Geschick. «Damit die Ausgrabungen nicht durch unsere Arbeiten aufgehalten werden, müssen wir sie manchmal parallel oder sogar direkt auf dem Feld durchführen.» Dies gelte insbesondere für die riesige Ausgrabungsstätte Prés-de-Vidy, ein auf vier Jahre angelegtes Grossprojekt auf acht Hektaren, das Ende Juni 2024 am Standort eines künftigen Wohnviertels lanciert wurde.

Konservierung und Restaurierung alter Objekte entspreche «einem wissenschaftlichen Bedürfnis», so Cuendet. Materielles Kulturerbe solle erhalten und dokumentiert werden, um es an zukünftige Generationen weitergeben zu können. Als das entsprechende Handwerk entstand, gab es noch keine spezifische Ausbildung. Inzwischen wurde diese Lücke geschlossen: Die Finessen des Fachs lassen sich in einem Masterprogramm an der Fachhochschule erwerben.

In der Archäologie spricht man von präventiver Konservierung, wenn der Zerfall von Ausgrabungsfunden verhindert wird, etwa durch eine genau regulierte Luftfeuchtigkeit am Lagerort. Bei der kurativen Konservierung hingegen soll ein bereits laufender Verfallsprozess aufgehalten werden, etwa durch die chemische Stabilisierung von korrodierten Metallen. «Wir werden den Schlüssel, an dem ich gerade arbeite, wahrscheinlich stabilisieren», sagt Cuendet. Bei einer Restaurierung dagegen wird ein Gegenstand anschaulicher gemacht, indem zum Beispiel eine zerbrochene Keramikvase zusammengesetzt wird.

David Cuendet hat bei seiner fast dreissigjährigen Tätigkeit im Museum eine Entwicklung seines Berufs miterlebt: «Wir sind bei Interventionen immer zurückhaltender geworden.» Das Ziel der Restaurierung bestehe nicht mehr darin, einem Objekt möglichst genau sein ursprüngliches Aussehen zurückzugeben, sondern ihm wieder einen Kontext zu verleihen. «Ausserhalb seines Kontextes ist ein Objekt bedeutungslos.»

Im Fall des Schlüssels etwa wird die Freilegung seiner genauen Form vielleicht dazu beitragen, Assoziationen mit anderen Objekten herzustellen, die bei den Ausgrabungen gefunden wurden. So könne man besser verstehen, warum und wie er benutzt wurde, und damit ein kleines Stück Geschichte rekonstruieren. «Dagegen wird eine zerbrochene Vase, deren Funktion ja bekannt ist, nicht um jeden Preis wieder zusammengesetzt, oder falls doch, bleibt die Reparatur deutlich sichtbar.»

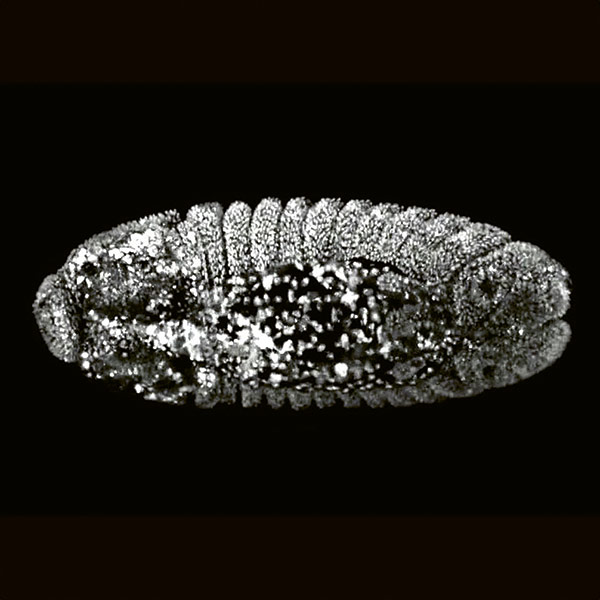

Graburnen werden zuerst geröntgt

Die Mitarbeitenden des Labors stützen sich bei ihren Abklärungen auf Technologien wie die Computertomografie, ein bildgebendes Verfahren, das Aufschluss über die materielle Beschaffenheit von Objekten gibt. Mit ihr gelang es, organische Überreste in der Korrosion von drei Schwertern zu identifizieren, die in einer der Sonderausstellungen des Museums gezeigt wurden. Diese Objekte aus der Latèneperiode (5. bis 3. Jahrhundert v. Chr.) wurden bei Ausgrabungen in Denges in den Jahren 2021 und 2022 gefunden.

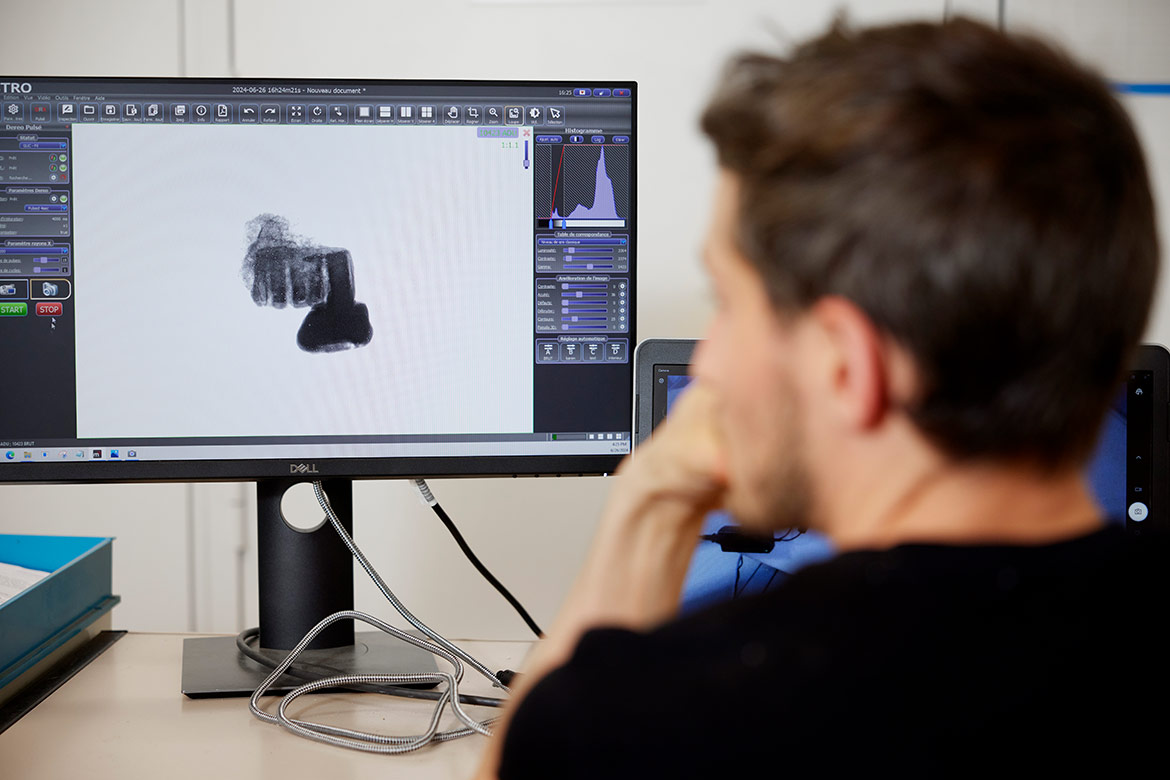

Für die einfachen, immer häufiger eingesetzten Röntgenaufnahmen müssen Cuendet und sein Team das Gebäude inzwischen nicht mehr verlassen. Der Experte legt den römischen Eisenschlüssel vorsichtig in ein dafür vorgesehenes Gehäuse. Dann geht es mit der Kostbarkeit mehrere Treppenstufen hinunter, einen langen Gang entlang in einen Raum, in dem seit zwei Jahren ein Gerät in Form und Grösse einer privaten Sauna steht.

Ein Labormitarbeiter platziert den Schlüssel darin. Einige Augenblicke später erscheint das antike Objekt auf einem Monitor. Unter der dicken, unförmigen Korrosionsschicht zeichnen sich Konturen und feine Details ab. «Röntgenaufnahmen sind ein wertvolles Werkzeug. Wir bekommen damit ohne eine Freilegung ausreichend Informationen, um das Objekt zu identifizieren und Prioritäten für Konservierungs- und Restaurierungsmassnahmen festzulegen.» Mithilfe der Technik kann etwa ohne Interventionen festgestellt werden, ob Graburnen interessante Objekte wie Armbänder enthalten. «Bei den gigantischen Ausgrabungen in Vidy wird uns dies sehr viel Zeit sparen.»

Zwei Direktoren beschützen Büste

Cuendet holt sich seinen wertvollen Schlüssel wieder, der immer noch in der massgeschneiderten Schatulle steckt. Auch die Entwicklung von Gehäusen für die Aufbewahrung von Objekten gehört zu den Aufgaben seines Labors. In einem ehemaligen Kernkraftwerk in der Gemeinde Lucens fand der Kanton Waadt den nötigen Platz, um Tausende von Objekten aus archäologischen Ausgrabungen zu lagern. Hierhin begeben sich Kuratoren, wenn sie Objekte für eine Ausstellung zu einem bestimmten Thema zusammenstellen wollen.

Cuendets Labor wird in solchen Fällen damit beauftragt, zu prüfen, wie die Stücke die Ausstellung möglichst unbeschadet überstehen: mit Vitrinen, Sicherheitsmassnahmen, geeigneter Lichtintensität und Feuchtigkeit. «Wir müssen immer abwägen zwischen der Information der Öffentlichkeit – die eigentliche Aufgabe des Museums – und dem Schutz der Objekte.»

Bei Leihgaben an andere Museen in der Schweiz oder im Ausland arbeiten Cuendet und sein Team eng mit den betreffenden Kolleginnen zusammen. «Manchmal müssen wir einen Transport ablehnen, zum Beispiel weil der Gegenstand zu zerbrechlich ist.» In anderen Fällen müssen spezielle Massnahmen ergriffen werden. Der Laborleiter nennt als Beispiel die berühmte – und kostbare – Goldbüste von Marc Aurel, ein Prunkstück der Waadtländer Archäologie, das letztes Jahr an das Getty Museum in Los Angeles ausgeliehen wurde. «Aus Sicherheitsgründen sind dazu sowohl der Direktor des Musée cantonal d’archéologie et d’histoire als auch der Direktor des Musée romain d’Avenches gemeinsam mit dem Koffer, in dem sich die Büste befand, in die USA geflogen.»

Wir machen noch einen Abstecher in einen andern Raum. «Wenn ein Gegenstand besonders zerbrechlich oder der Verfall fortgeschritten ist, muss er stabilisiert werden.» Er wird dazu beispielsweise in Tanks mit Natriumsulfit und Natriumhydroxid getaucht. Dabei werden die Chloridionen herausgelöst und in die Lösung gebracht. «So wird vermieden, dass das Objekt birst, wenn in der Korrosionsschicht eingeschlossene Salze kristallisieren.» Trotz aller vorher getroffenen Vorsichtsmassnahmen ist das Verfahren mit Risiken verbunden. «Deshalb muss das betreffende Objekt zuvor gewissenhaft dokumentiert werden, damit es keinen Informationsverlust gibt.»

Dabei sei «eigentlich jedes Objekt letztlich dem Untergang geweiht», mahnt Cuendet. «Durch Konservierung und Restaurierung lassen sich die Zerfallsprozesse zwar verlangsamen, aber nicht gänzlich aufhalten – das ist der Lauf der Dinge.» Der eigentliche Sinn dieses Berufs liege anderswo: «Zu verstehen, woher wir kommen und wer wir sind, und damit zu erfahren, wohin wir weitergehen.»