SERENDIPITY

Die Magie unerwarteter Entdeckungen

Von Penicillin über Röntgenstrahlen bis zum Klettverschluss, Wissenschaft ist voller glücklicher Zufallsfunde. Eine Analyse der Serendipity und Rezepte, wie sie auch im modernen Forschungsbetrieb gefördert werden kann.

Von Klettpflanzen an der Wanderhose zum Klettverschluss: Ingenieur George de Mestral zeigt im Februar 1959 in Nyon seine Erfindung. | Foto: Alain Gassmann / Photopress-Archive / Keystone

Die Covid-19-Pandemie bescherte Michael Doser eine Zeit voller glücklicher Zufälle. Endlich konnte der Physiker in Ruhe die aktuellste Literatur durchsehen, dabei auf neue Ideen für seine Forschung über Antimaterie kommen, um frische Erkenntnisse zu generieren. Und davon bräuchte es mehr. «Die Hochenergiephysik war in den letzten 30 Jahren nicht gerade vom Glück begünstigt. Es wäre höchste Zeit für eine zufällige Entdeckung, die das Gebiet entscheidend voranbringt.»

Inspiriert von orientalischem Märchen

Was Doser anspricht, wird heute als Serendipity bezeichnet: eine unerwartete Entdeckung, die auf der Suche nach etwas ganz anderem gemacht wird. Das wohl meistzitierte Beispiel ist die Entdeckung von Penicillin durch den schottischen Mikrobiologen Alexander Fleming, der eine Petrischale übersah und dadurch später feststellte, dass Schimmelpilze Bakterien abtöten können – die Geburtsstunde der Antibiotika.

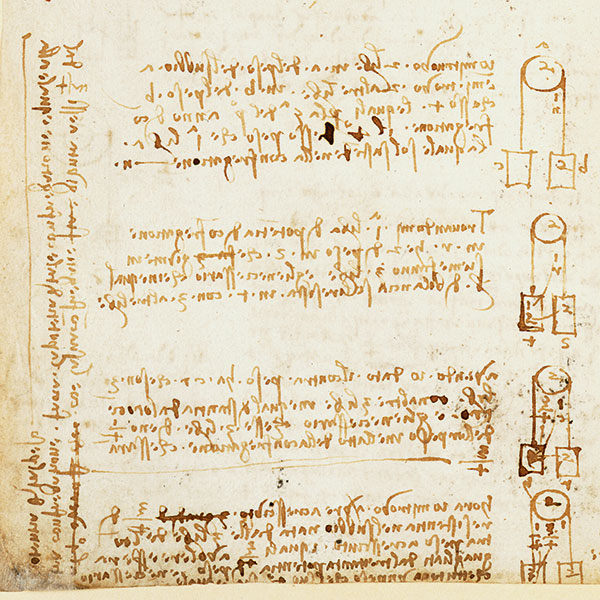

Der Begriff Serendipity wurde durch Horace Walpole geprägt, einen englischen Schriftsteller, Sammler und produktiven Schöpfer neuer Wörter für die englische Sprache. 1754 erinnerte Walpole in einem Brief an die Geschichte der drei Prinzen von Serendip (dem heutigen Sri Lanka), die mit Glück und Geschick ein verschwundenes Kamel suchen und «immer wieder durch Zufall und Scharfsinn Dinge entdecken, die sie gar nicht suchten». Durchsetzen jedoch konnte sich der Begriff erst im 20. Jahrhundert.

Natürlich gab es überraschende Entdeckungen lange vor Walpole. «Glückliche Entdeckungen gab es etwa in Töpferwerkstätten oder in der Küche mit neuen Rezepten und Zutaten», erklärt die US-Wissenschaftshistorikerin Lorraine Daston vom Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin. Die Forschung liefert zahllose Storys über glückliche Zufälle: Der französische Mathematiker Henri Poincaré fand nach monatelangen vergeblichen Versuchen die Idee für den Beweis der sogenannten Fuchsschen Funktionen als Geistesblitz während einer Busfahrt in der Normandie. Charles Darwin hatte sein Aha-Erlebnis zur natürlichen Selektion, als er die Bücher von Thomas Malthus über das Bevölkerungswachstum las. Der Schweizer Nobelpreisträger Jacques Dubochet entdeckte, wie man Wasser abkühlen kann, ohne dass Eiskristalle entstehen, als er das Kühlmittel wechselte. So erfand er, wie biologische Proben für die Elektronenmikroskopie vorbereitet werden können. Und über die unerwarteten Nebenwirkungen von Viagra wurde in einer klinischen Studie zur Behandlung von Herzbeschwerden berichtet.

«Serendipity ist so allgegenwärtig, weil sie ein Gradmesser für unsere Unkenntnis über Naturphänomene ist. Wenn wir einen so grossen Teil der Natur bisher nicht erklären konnten, dann sollten wir auch durch neue Experimente, Beobachtungen, Fehler und Anomalien zufällig auf Dinge stossen, deren Existenz wir nicht erahnen konnten», meint Telmo Pievani, Wissenschaftsphilosoph an der Universität Padua und Autor des Buches «Serendipity: The Unexpected in Science».

Eine Systematik des Zufalls

Um Serendipity zu erkennen und zu fördern, ist eine genauere Beschreibung des Begriffs notwendig. Historikerinnen und Wissenschaftsphilosophen tendieren zu einer breiten Auslegung und hinterfragen, ob die heutige Wissenschaft Zufallsentdeckungen begünstigt. Von purem Zufall zu sprechen, wird dem Phänomen laut Wissenschaftshistorikerin Daston nicht gerecht: «Serendipity in der Forschung schlägt nicht als Blitz aus heiterem Himmel ein, sondern ist das Ergebnis des geschärften Denkens von Forschenden, die nach kleinsten relevanten Hinweisen suchen.» Ihre Definition orientiert sich am detektivischen Verständnis der Prinzen von Serendip, ist breit gefasst und tritt entsprechend häufig auf.

Der Philosoph Pievani klassifiziert Serendipity nach dem Grad des Zufalls. Er sieht den detektivischen Ansatz ebenfalls als Serendipity, aber lediglich als die am wenigsten zufällige Ausprägung davon. Er interessiert sich vor allem für «starke» Serendipity: dank Zufall und Scharfsinn auf etwas zu stossen, nach dem man gar nicht suchte. Wie im Falle des Schweizer Ingenieurs George de Mestral, der nach einer Wanderung in den Alpen durch die Kletten an seiner Hose auf die Idee des Klettverschlusses kam. Oder wie die Entdeckung von Viagra.

Ohid Yaqub, Sozialwissenschaftler an der Universität Sussex in Grossbritannien, hat eine andere Klassifizierung vorgenommen. Je nach Motivation der Forschenden oder Art der Resultate gruppierte er Hunderte von dokumentierten Fällen in vier Kategorien: eine Lösung, nach der gar nicht gesucht wurde, wie die Entdeckung der Chemotherapie, nachdem Senfgas bei Soldaten die Lymphknoten zerstörte; ein angestrebter Durchbruch auf einem überraschenden Weg, wie Flemings Entdeckung des Penicillins; eine nicht gesuchte Lösung für ein bestehendes Problem durch ungezielte Forschung, wie etwa die zufällige Entdeckung der Röntgenstrahlen durch den deutschen Physiker Wilhelm Röntgen; und schliesslich die Lösung eines noch unbekannten Problems, wie beim französischen Chemiker Édouard Bénédictus, der zuerst auf bruchsicheres Glas stiess und erst danach auf die Idee kam, das Material in Autos zu verwenden.

Yaqub identifizierte einige Serendipity-Mechanismen wie Scharfsinn, Fehler oder kontrollierte Nachlässigkeit. Auch Kooperation in Netzwerken und Informationsaustausch können zufällige Erkenntnisse fördern – oder, wenn schlecht gemacht, durch Echokammer- Effekte auch verhindern. Nicht alle haben die Gabe, glückliche Zufälle zu erkennen. «Steckt mich in ein Labor, und nichts wird passieren», scherzt Daston. Denn die Forschenden «brauchen ein immenses Hintergrundwissen und einen laserscharfen Fokus».

Eine weitere wichtige Voraussetzung ist Freiheit: «Da Wissenschaft ergebnisoffen ist, ist es wichtig, einer Eingebung folgen zu können, damit glückliche Ereignisse eintreten können», ist Marcel Weber, Wissenschaftsphilosoph an der Universität Genf, überzeugt. «Freiheit setzt ausserdem Kreativität frei.» Und dann ist da noch die Zeit – «das Einzige, was die Prinzen von Serendip hatten», ergänzt die Wissenschaftshistorikerin Daston. Für den Cern-Physiker Doser würden «zehn Prozent frei verfügbare Zeit ausreichen, um zufälligen Gedankenblitzen nachzugehen». Er schätzt auch Begegnungen und Gespräche vor Ort: «Ein grosser Teil des Zaubers am Cern und an Konferenzen besteht darin, dass man mit Leuten aus anderen Fachgebieten ins Gespräch kommt und dann erkennt, dass man gemeinsam eine neue Idee entwickelt hat.»

Kontraproduktiv sind dagegen die an Kontrollmechanismen gekoppelten Finanzierungsstrukturen in der Wissenschaft des 21. Jahrhunderts, die unmittelbare Ergebnisse belohnen. «Die Forschenden stehen unter einem enormen Produktivitätsdruck und können nicht wie Darwin oder Poincaré auf neue Wege abdriften. Dieses System ist für Serendipity nicht förderlich», kritisiert die Historikerin Daston.

KI führt in die Vergangenheit

Ob Serendipity seltener wird, lässt sich nur schwer messen. Klar identifiziert sind hingegen ihre Gegenspieler: Zeitdruck, die unkritische Nutzung von Big Data, Algorithmen und eine übermässige fachliche Spezialisierung. Doser vom Cern stellt den Einsatz von KI infrage: «Chat-GPT spricht mit grosser Sachkenntnis über die Vergangenheit, aber bei Zukunftsprognosen scheitert es kläglich.» Wenn Chat-GPT und Google keine Antwort haben, weiss Doser, dass er auf dem richtigen Weg ist.

Daston vom Max-Planck-Institut plädiert für langsame Forschung. Ihr gefällt die Idee eines Kollegen: Das Bewertungssystem sollte nur eine maximale Anzahl von Publikationen im Lebenslauf von Forschenden zulassen, und nur fünf davon sollten von den Begutachtenden berücksichtigt werden. Der Wissenschaftsphilosoph Weber empfiehlt den Förderorganisationen, Änderungen von Forschungsplänen bei Zufallsfunden zuzulassen.

Der Physiker Doser gehört zu den Initiatoren von «Sparks!», einem 2021 ins Leben gerufenen Serendipity-Forum am Cern. Es lädt Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Bereichen zu einem Thema ein und ermutigt sie, über ihren Tellerrand hinauszuschauen – bei der letztjährigen KI-Konferenz kamen Fachpersonen aus den Bereichen Ethik und Philosophie sowie neuronale Netze und Mikrobiologie zusammen. «Serendipity ist als Beschleuniger für die Wissenschaft unerlässlich. Wir können nicht steuern, was herauskommt, aber wir können gute Rahmenbedingungen dafür schaffen», schliesst Doser.