Fokus: Forschung für den Frieden

Sechs Variationen von Harmoniesuche

Das Verständnis dafür, wie Frieden geht, kann helfen, Kriege zu verhindern. Forschung untersucht Frieden zwischen Ländern, politischen Überzeugungen und Gesellschaftsschichten. Beispiele.

llustration: Peter Bräm

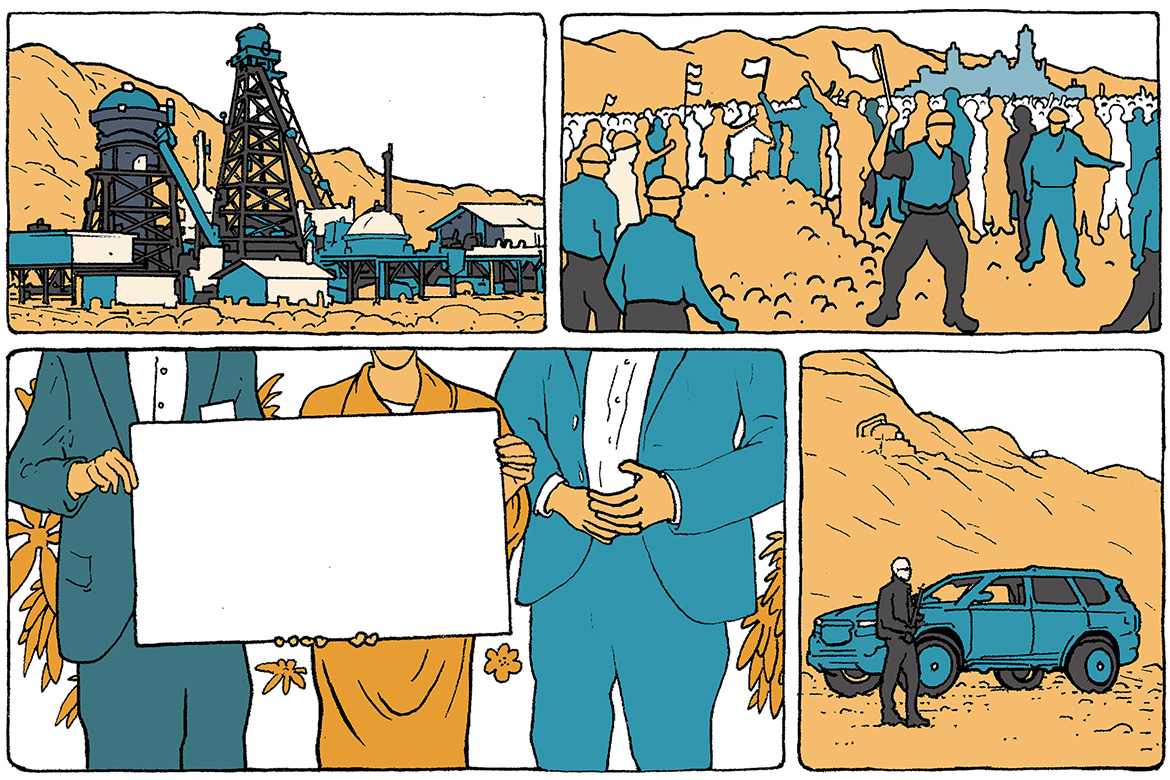

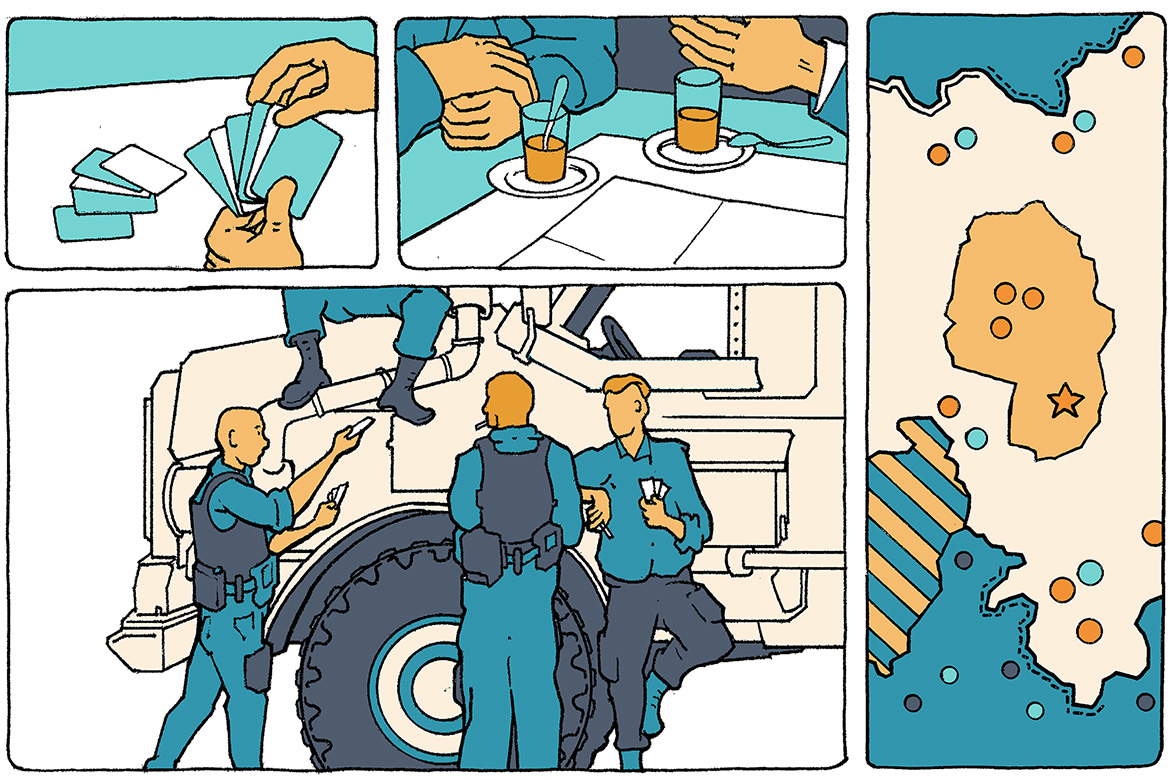

Wenn Unternehmen Unrecht wiedergutmachen

In Kriegen oder autoritären Regimen sind oft auch Unternehmen an Gewalt beteiligt. Sei es, dass sie diese selbst anordnen, unterstützen oder schlicht von ihr profitieren. Solche Verfehlungen und ihre Folgen wirken nach Ende des Konflikts oft unbemerkt weiter und äussern sich manchmal noch Jahrzehnte später in dramatischen Ereignissen. Am Beispiel des Marikana-Massakers 2012 in Südafrika, bei dem 34 streikende Bergbauarbeiter von der Polizei getötet wurden, wollte Wirtschaftsethiker Jordi Vives Gabriel von der Universität St. Gallen darum verstehen, ob und wie sich Unternehmen mit ihren Vergehen aus der Vergangenheit auseinandersetzen.

Das Bergbauunternehmen Lonmin etwa, heute Sibanye-Stillwater, wo die Getöteten angestellt waren, hat verschiedene Formen von materieller und symbolischer Wiedergutmachung veranlasst: Wohnungen für die verwitweten Frauen und Stipendien für die verwaisten Kinder, aber auch jährliche Gedenkfeiern und eine Gedenkmauer. «Aber selbst die bestgemeinten Initiativen können das Leid nicht ungeschehen machen», gibt Vives Gabriel zu bedenken. Unternehmen würden die Ansprüche der Opfer möglicherweise auch zu sehr durch die Linse vorgegebener Prozesse betrachten – und zu wenig darauf hören, was diese tatsächlich sagten.

Was sich nach Dutzenden von Interviews, umfangreicher Archivarbeit und Feldforschung für Vives Gariel besonders deutlich abzeichnete: «Sollen Massaker wie jenes von Marikana künftig verhindert werden, muss auch die unterliegende Dynamik ernsthaft angegangen werden.» Dem Demokratisierungsprozess und der emblematischen Arbeit von Nelson Mandela und Desmond Tutu zum Trotz bestünden viele soziale und wirtschaftliche Verhältnisse, die einst das Regime der Apartheid charakterisierten, auch heute noch hartnäckig fort, gerade in Sektoren wie dem Bergbau. Schäbige Löhne und unwürdige Wohnverhältnisse seien nach wie vor üblich, exzessive Polizeigewalt werde toleriert. «Genau dieses Vermächtnis der Apartheid aber hat zum Streik und zum Massaker in Marikana geführt.»

llustration: Peter Bräm

Uno arbeitet besser mit lokalen Truppen zusammen

Partnerschaftliche Friedensmissionen zwischen Uno-Truppen und regionalen Akteuren sind heute die Regel. «Trotzdem wurde ihre Wirkung bislang kaum erforscht», kritisiert Politikwissenschaftlerin Corinne Bara von der ETH Zürich. Ausserdem stünden vorwiegend die Probleme und Herausforderungen im Fokus. Da die Uno aber die Verantwortung immer mehr an regionale Truppen oder Staatenmissionen auslagert, fragten sich Bara und Doktorand Maurice Schumann: Wäre ein Alleingang der Uno besser? Spricht etwas für parallele Friedenseinsätze?

Um dies herauszufinden, wählten die Forschenden die Zahl gefechtsbedingter Todesfälle. «Natürlich bedeuten weniger Tote auf dem Feld noch keinen Frieden», räumt Bara ein. Einige Mitarbeitende der Uno hätten dies denn auch als zu eng gefasstes Erfolgskriterium bemängelt. Nur ein militärisches Standardmass wie dieses erlaube jedoch den Vergleich mit früheren Arbeiten.

Bara und Schumann kommen zum Schluss, dass Uno-Friedensmissionen Gewalt in Gefechten auch im Alleingang eindämmen. Doch: Werden die Blauhelme dabei von regionalen Partnern unterstützt, erreichen sie dieses Ziel mit weniger Truppen. Der vermutete Grund: Während regionale Einheiten aktiv an Gefechten beteiligt sind, kann sich die Uno auf ihr multidimensionales Instrumentarium konzentrieren, zu dem die Sicherung von Pufferzonen ebenso gehört wie etwa die Organisation von Wahlen oder der Schutz von Hilfskonvois.

Überrascht hat die Forschenden, dass Nicht-Uno-Truppen auf sich gestellt eher für mehr Tote sorgen. Niemand erwarte von militärischen Truppen eine dauerhafte Konfliktlösung, so Bara. «Doch diese Friedensmissionen scheitern selbst an ihrer Kernaufgabe.» Militärische Strategien scheinen also nur aufzugehen, wenn sie in eine politische Lösungssuche und die Arbeit der Uno eingebettet sind. Für Bara ein Appell an die Uno, sich nicht vorschnell aus Friedensmissionen zurückzuziehen. Regionale Partner seien eine wichtige Stütze für die Vereinten Nationen, aber kein Ersatz.

llustration: Peter Bräm

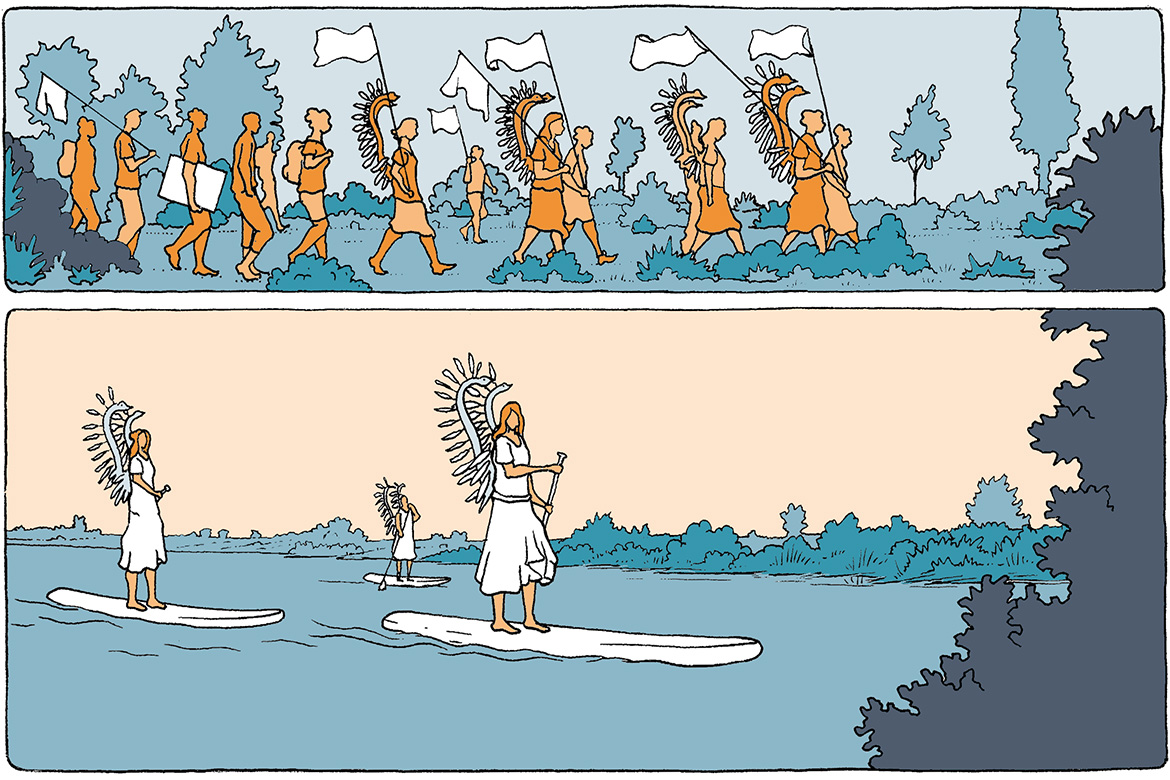

Bootsfahrten gegen Konflikte

Dass auch Kunst und Populärkultur zu Friedensförderung und Prävention von Konflikten beitragen können, zeigen der Kunstwissenschaftler Jörg Scheller und sein Team an der ZHDK. Da ist etwa die Umweltaktivistin Cecylia Malik aus dem polnischen Krakau, die sich mit Performances unter anderem gegen eine Flussbegradigung einsetzt. Diese könnte eines Tages zu einer Naturkatastrophe führen, die möglicherweise in gewaltsame Kämpfe um Ressourcen mündet.Aber zählt das wirklich als Konfliktprävention?

«Jüngere Forschungsansätze vertreten ein sehr breites Verständnis von Friedensförderung», erklärt Scheller. Gleichzeitig seien solche Aktionen auch selbst ein Gradmesser für den Frieden. «Wo Menschen offen Konflikte ansprechen und Kritik ausüben können, geht es grundsätzlich friedlicher zu als anderswo.»

Während Scheller in Polen vorwiegend mit Interviews und Dokumentationen forscht, begleitet Doktorandin Rada Leu die Künstlergruppe Oberliht im moldauischen Chisinau als teilnehmende Beobachterin. Oberliht agiert vor dem Hintergrund des eingefrorenen Konfliktes zwischen der Republik Moldau und der abtrünnigen Region Transnistrien. Die Gruppe setzt sich bereits seit den Nullerjahren für die Ermächtigung der Zivilgesellschaft ein: So trug sie zur Gründung des ersten Queer-Cafés im Land bei oder organisierte Fahrradtouren entlang des Grenzflusses Dnister, in denen die verfeindeten Seiten einander näherkommen konnten.

Im armenischen Eriwan wiederum baut Forscherin Rana Yazaji mit Blick auf die kriegerischen Auseinandersetzungen mit Aserbeidschan einen Kultur- und Kunstraum mit auf, in dem Vertriebene aus Bergkarabach als Gastgebende auftreten. Sie reflektiert und dokumentiert den Prozess gleichzeitig. «Was viele dieser Projekte auszeichnet, ist ihr langfristiger Horizont», sagt Scheller. Nur so könne gewaltlose Konflikttransformation entstehen und nachhaltiger Friede, ist er überzeugt. Ein solcher Prozess könne nicht in einem Vertrag festgehalten werden, brauche ästhetische Formen und unabhängige Orte und sei eng mit Kunst und Kultur verbunden. «Er muss gelebt werden.»

llustration: Peter Bräm

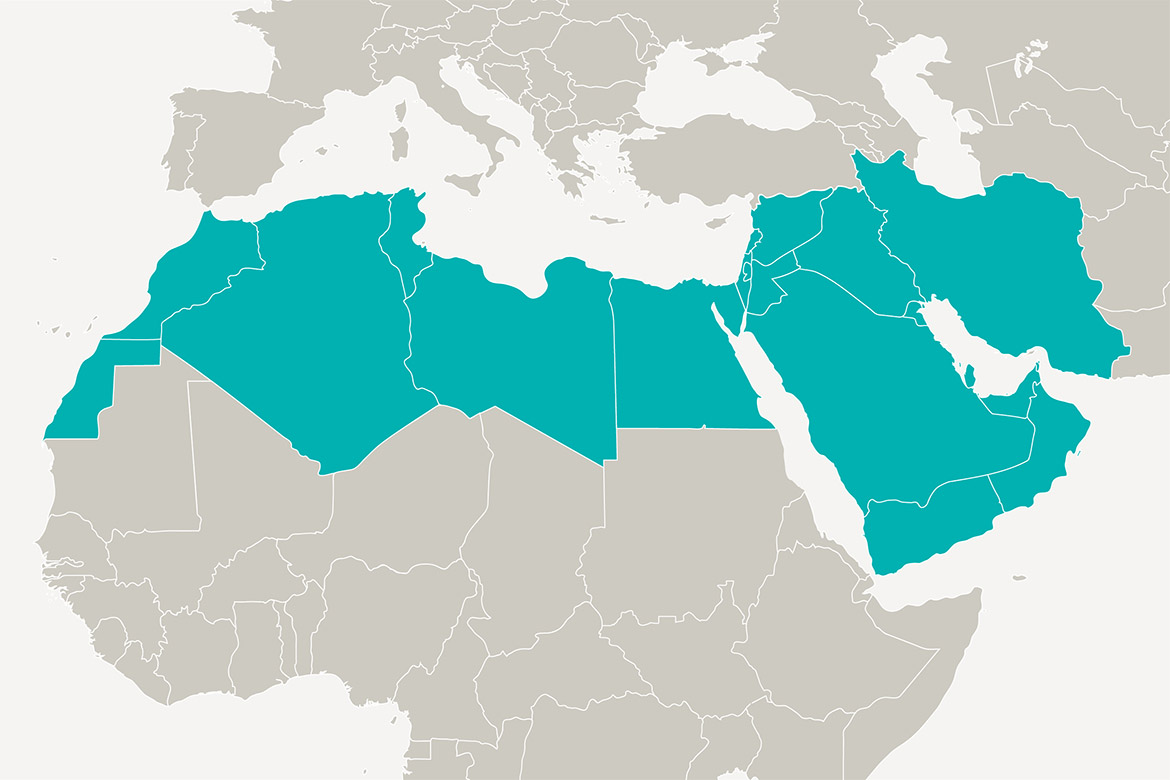

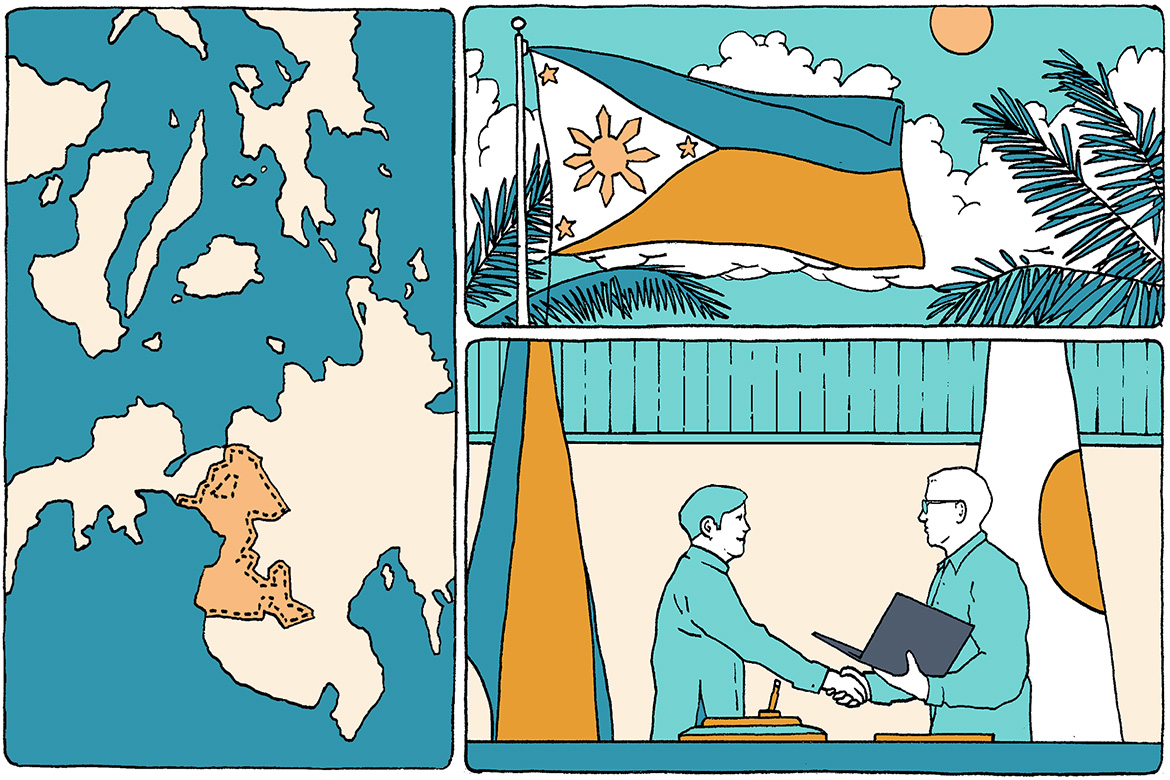

Jetzt bringen China, Japan und Russland den Frieden

Seit einigen Jahren prägen auch Länder wie China, Japan oder Russland die globale Friedensordnung. Sie fordern damit westliche und liberale Prinzipien wie Menschenrechte und Demokratie heraus. In vier Fallstudien untersuchen Politikwissenschaftler Keith Krause vom Geneva Graduate Institute und sein Team, wie die neuen Akteurinnen in der Friedensförderung sich mit den lokalen Verantwortlichen austauschen und wie ihre Normen in dieser Arbeit verankert sind.

Dazu müsse sich die Forschung aber erst einmal vom binären Verständnis verabschieden, sagt Krause. «Eine Aufteilung in westliche und nicht westliche Friedensförderung greift viel zu kurz.» Geradezu exemplarisch zeige das Japan: So arbeite die Regierung eng mit westlichen Organisationen zusammen und habe sich deren liberale Agenda in vielerlei Hinsicht zu eigen gemacht. Gleichzeitig halte sie sich bei Themen wie Zivilgesellschaft oder Gendernormen zurück – auch wenn sie diese kaum offen ablehnen würde, wie der Direktor des Centres on Conflict anfügt. Doch auch gegenüber China grenze sich Japan ab, etwa, wenn es um dessen Überzeugung gehe, Frieden werde durch die Förderung von Infrastrukturprojekten erreicht.

Für ihre Arbeit begleiten Krause und sein Team die neuen Akteure an die Orte, wo ihre Programme konkret umgesetzt werden. Dabei interessiert die Forschenden, wie die lokalen Verantwortlichen den Austausch erleben: Sehen sie sich nur als Empfänger oder gestalten sie die Friedensprogramme mit? Was macht für sie gute Zusammenarbeit aus? Auf der philippinischen Insel Mindanao etwa werde japanischen Abgesandten mehr Vertrauen entgegengebracht als der Uno, stellt Krause fest.

Man nehme den Westen als weniger verlässlich wahr, da die Ansprechpersonen häufig wechselten, während Abgesandte aus Japan verbindlichere Beziehungen pflegten und langfristig vor Ort seien. «Wir wollen der liberalen Friedensförderungsblase mit unserer Forschung auch etwas den Spiegel vorhalten», sagt Krause. Es sei an der Zeit, die eigenen Ideen und Praktiken stärker zu hinterfragen und Friedensförderung breiter zu denken.

llustration: Peter Bräm

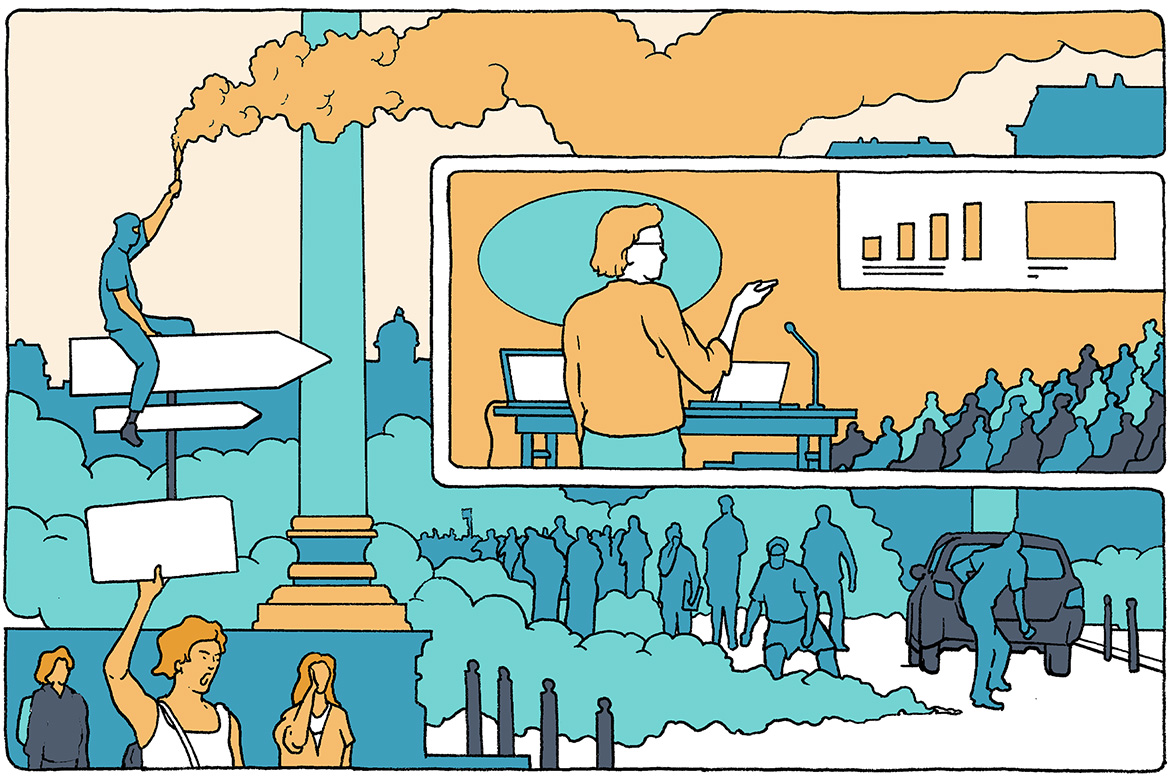

Unruhen in Frankreichs Vorstädten verstehen

Die Friedens- und Konfliktforschung konzentriert sich in den Hochschulen des globalen Nordens, untersucht werden aber meistens Konflikte im globalen Süden. Diese Tendenz habe sie selbst lange kaum hinterfragt, sagt Soziologin Claske Dijkema. Bewusst wurde ihr dies, als es Mitte der Nullerjahre zu wochenlangen Ausschreitungen in Frank-reich kam. Für ihre Kolleginnen in Südafrika, wo sie damals forschte, sei im Gegensatz zur ihr klar gewesen, dass sich ihre wissenschaftlichen Instrumente auch auf solche Unruhen anwenden liessen. «Wir in Europa dagegen halten noch immer gerne an der Vorstellung fest, dass Kriege nur anderswo stattfinden – auch wenn der Ukrainekrieg etwas an diesem Bild gerüttelt hat.»

Mit dieser Tendenz versucht Dijkema seither zu brechen. Sie richtet den Blick dabei auch auf zivile Akteurinnen in europäischen Städten, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen. So hat sie mehrere Jahre lang das Kollektiv «Agir pour la Paix» in Grenoble begleitet. Die Vereinigung war 2012 als Reaktion auf die brutale Ermordung zweier Jugendlicher in einem marginalisierten Stadtteil von betroffenen Freunden und Verwandten gegründet worden. Zur Friedensarbeit gehören regelmässige Workshops oder Studienreisen. Dijkema konzentriert sich in ihrer Forschung vor allem auf den Friedensdiskurs des Kollektivs: Wie wird mit Worten ermöglicht, dass zu Recht wütende und verzweifelte Jugendliche als vollwertige und engagierte Bürger gesehen und gehört werden?

Natürlich handle es sich hierbei um eine lokal sehr eng gefasste Form der Friedensforschung, sagt Dijkema. Sie wolle damit hauptsächlich zeigen, dass das Wissen aus Friedens- und Konfliktforschung breiter angewendet werden könne. «Dabei geht es nicht darum, Unruhen mit Kriegen gleichzusetzen.» Doch herrsche auch nicht zwangsläufig Frieden, nur weil gerade kein Krieg stattfinde. «Aufruhr und Alltag ereignen sich oft zeitgleich und in unmittelbarer Nähe voneinander.» Die Folgen von Gewalt äusserten sich zudem oft ähnlich – in der Angst um die physische Sicherheit etwa oder dem Rückzug aus dem öffentlichen Leben.

llustration: Peter Bräm

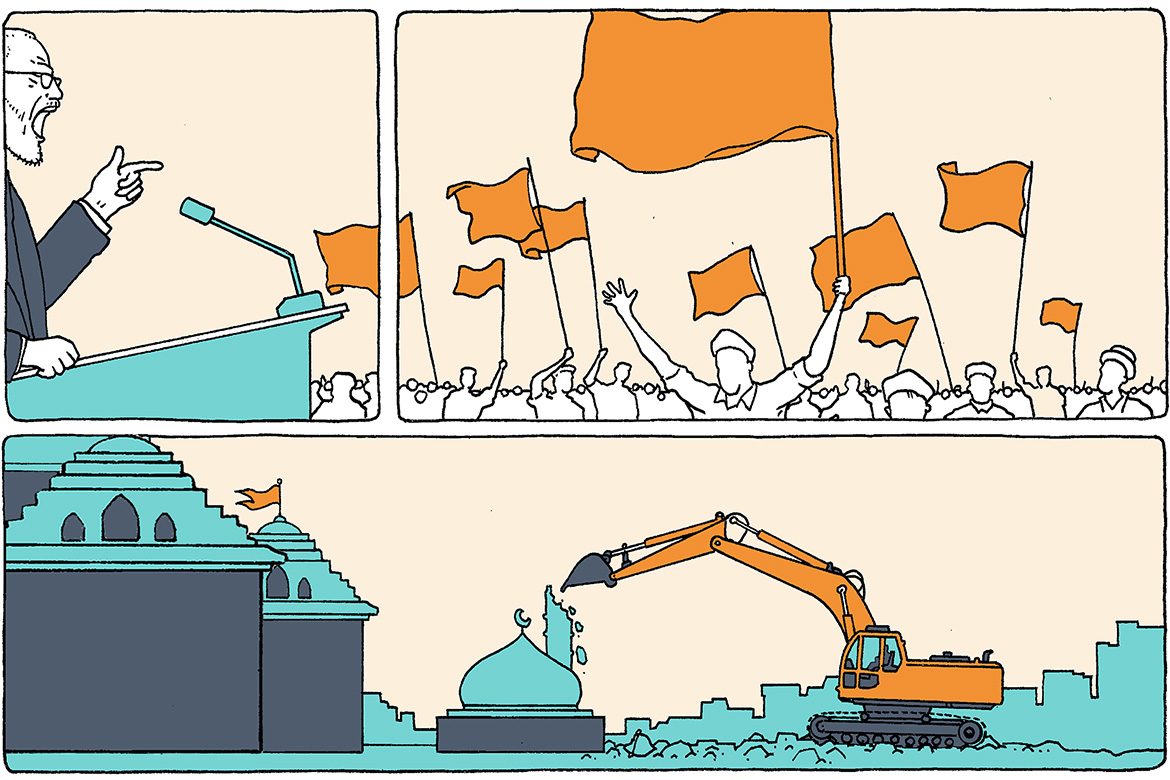

Wenn eine extreme Mehrheit die Politik bestimmt

Spätestens seit dem Vormarsch populistischer Staatsoberhäupter wie Putin oder Erdogan und extremer Bewegungen wie den Hindunationalisten in Indien drängt sich die Frage auf: Wie beeinflussen solche mehrheitsnationalistischen Ideologien, die die politische Dominanz spezifischer ethnischer und kultureller Gruppen fordern, gewaltsame Konflikte oder gar Bürgerkriege? Viel zu lange habe man sich ausschliesslich auf die Auswirkungen der Ressentiments von Minderheiten auf den sozialen Frieden konzentriert, sagt Konfliktforscher Lars-Erik Cederman von der ETH Zürich.

Zusammen mit Postdoc Andreas Juon hat er einen globalen Datensatz erstellt, in dem solche Bewegungen ab dem Zweiten Weltkrieg aus rund 90 Ländern erfasst sind. Dazu gehören deren Forderungen in Bezug auf Minderheiten und Angaben, ob die Organisationen in der Regierung sind oder waren. Ein Beispiel ist die Bharatiya Janata Party von Indiens Premierminister Modi, die in den letzten Jahren immer öfter die Bürgerrechte von Muslimen beschnitten und Gewalt gegen diese legitimiert hat.

Oder die 2013 gegründete Vox Spaniens, die die Autonomieansprüche der baskischen und katalanischen Minderheiten ablehnt. Die statistischen Auswertungen sollen zudem mit fallspezifischen Analysen verbunden werden, wie Juon erklärt. Anhand von vergangenen Ereignissen wie etwa den Menschenrechtsverbrechen gegen die Rohingya in Myanmar wolle man überprüfen, ob sich die berechneten Zusammenhänge mit der realen Rolle decken, die mehrheitsnationalistische Bewegungen dabei hatten.

Cederman und Juon erhoffen sich auch Antworten darauf, wie sich Eskalationen verhindern lassen. So seien Machtteilungen zwischen ethnischer Mehrheit und Minderheit wie etwa aktuell in Bosnien oder Burundi zwar umstritten und könnten politische Gräben sogar vertiefen, führt Juon aus. Auf Dauer aber können sie dazu führen, dass nicht nur die Elite, sondern auch die breitere Bevölkerung mehr Verständnis für Anliegen der Minderheit aufbringe. Als Mitglieder solcher Koalitionsregierungen seien nationalistische Parteien ausserdem gezwungen, von ihren extremsten Forderungen abzurücken.