Fokus: Ringen ums Wasser

Erfinderisch zum blauen Gold

Nur 0,5 Prozent der globalen Wasserressourcen sind für die menschliche Verwendung nutzbar. Während die Grundwasserpegel sinken, steigt der globale Bedarf deutlich an. Sechs Technologien, um ungewöhnliche Quellen zu erschliessen.

Luftfeuchte bleibt im Netz hängen

«In der Atmosphäre gibt es mehr Wasser als in allen Flüssen und Seen zusammen», sagt Rob Bartrop von Source Global. Seit 2014 produziert die US-amerikanische Firma sogenannte Hydropanels, um in abgelegenen Gebieten Wasser aus Luft zu produzieren. «Die urbane Versorgung funktioniert vielerorts sehr gut. Aber zwei Milliarden Menschen leben weit weg davon in dezentralen Gemeinschaften», so Bartrop. Diese marschierten teilweise stundenlang, um Wasser zu besorgen, oder seien von teuren Tanklastwagen abhängig.

Bereits seit Jahrhunderten werden in Peru, Grossbritannien, der Ukraine oder auf Lanzarote Taunetze angewandt. Die vertikalen, rund 25 Quadratmeter grossen Netze holen durch natürliche Kondensation Wasser aus der Atmosphäre. Das Problem bei dieser alten Methode: Der Ertrag hängt von den wechselhaften atmosphärischen Bedingungen ab. «In trockenen Gebieten mit geringer Luftfeuchtigkeit braucht es andere technische Lösungen», so Bartrop.

Hier kommen atmosphärische Wassergeneratoren wie das Hydropanel ins Spiel. Viele Varianten verwenden Strom. Ähnlich wie eine Klimaanlage kühlen sie die Luft, bis der Taupunkt erreicht ist und das Wasser kondensiert. Das Hydropanel von Source Global funktioniert ohne Strom. Es nutzt Salze, die als Trocknungsmittel fungieren und die Feuchtigkeit der Luft absorbieren. «Mit einem Solarthermiepanel wird Luft erhitzt und durch das Material geleitet, um dort den Taupunkt zu erhöhen», erklärt Bartrop.

Das Resultat: destilliertes Wasser, das in einem Tank gesammelt und mit Kalzium, Magnesium und anderen Mineralien angereichert wird. «Das funktioniert auch in recht trockener Luft.» So lassen sich mit den Hydropanels, die bereits in über 50 Ländern stehen, darunter Südafrika, die Philippinen und Chile, bis zu acht Liter Trinkwasser pro Tag produzieren, bei Kosten von 10 bis 15 Rappen pro Liter. «Das ist natürlich viel gegenüber dem Wasser, das in Städten aus den Hähnen fliesst», räumt Bartrop ein. «Doch für abgelegene Schulen, Dörfer oder Bergwerke ohne Stromversorgung ist das eine sehr attraktive Variante.»

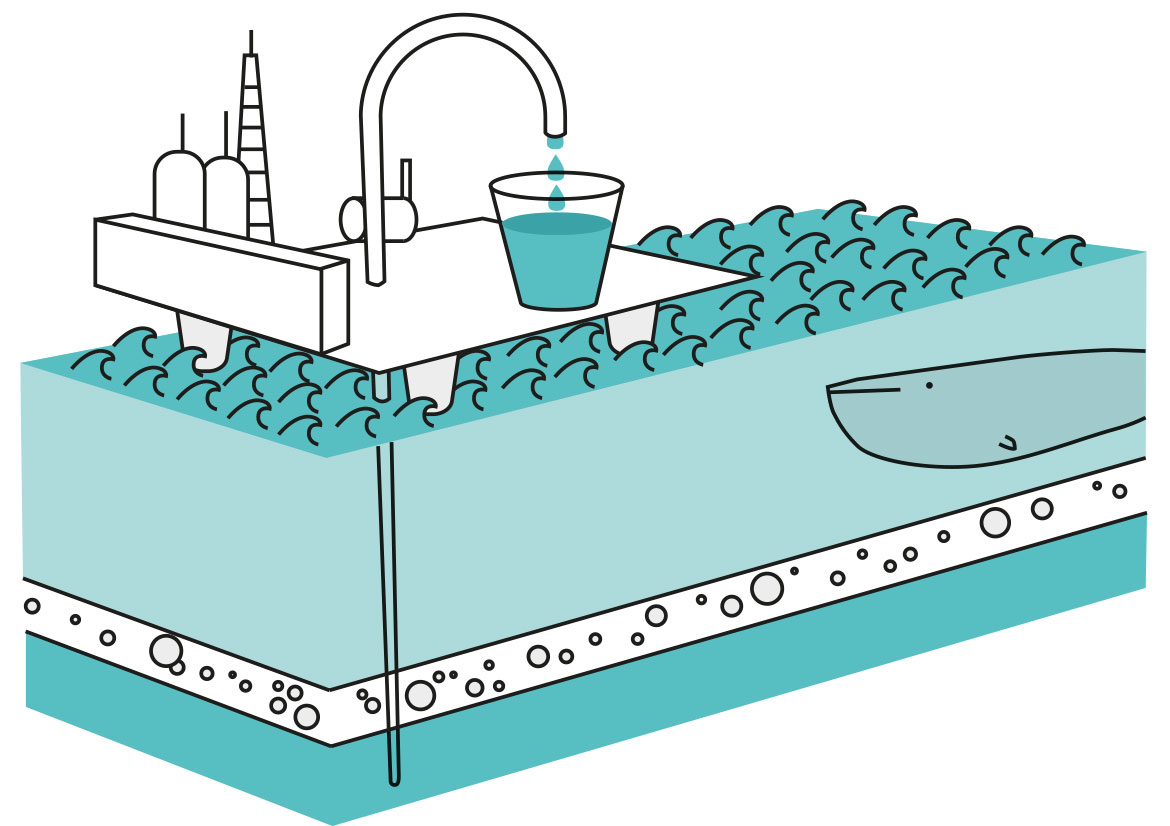

Klassisch Meerwasser entsalzen

«Das Problem ist nicht das Wasser», sagt Süleyman Yüce. «Sondern das Salz.» Der Ingenieur hat an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen während Jahrzehnten an Entsalzungsverfahren geforscht und Anlagen mitentwickelt. «In den Ozeanen gibt es genügend Wasser. Wir müssen einfach die alltägliche Arbeit der Sonne imitieren und ihm mit effizienten Verfahren das überschüssige Salz entziehen.»

In vielen Ländern am Mittelmeer oder im Mittleren Osten spielen Entsalzungsanlagen eine zentrale Rolle bei der Wasserversorgung. Moderne Systeme setzen auf die Umkehrosmose: Dabei wird Meerwasser mit hohem Druck durch eine feine Membran gepumpt, die nur Wassermoleküle passieren lässt. «So entstehen aus 100 Litern Meerwasser rund 45 Liter Trinkwasser», sagt Yüce.

Etwa 80 Prozent der weltweit rund 20 000 Entsalzungsanlagen arbeiten mit diesem Verfahren. Dabei lassen sich mit rund 3 Kilowattstunden Strom etwa 1000 Liter Wasser produzieren. Ältere, zum Teil noch laufende Betriebe verwenden weniger effiziente thermische Verfahren, bei denen Salzwasser unter Vakuum verdampft und anschliessend kondensiert wird. «Der Energieaufwand dieser Methode ist sehr hoch», sagt Yüce. «Sie wird vor allem dort weiter angewandt, wo fossile Energie günstig ist, wie in den Golfanrainerstaaten.»

Für Yüce ein weiterer Grund, bei Entsalzungsanlagen ausschliesslich auf erneuerbare Energien zu setzen und Wasserkreisläufe zu schliessen. In Algerien erstellt er derzeit im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit eine Studie, bei der mit erneuerbaren Energien betriebene Entsalzungsanlagen zur Produktion von grünem Wasserstoff eingesetzt werden sollen. Auf der anderen Seite steht die Frage, was mit der zurückbleibenden Salzlauge geschieht. Heute wird sie oft mitsamt Chemikalien und Schwermetallen ins Meer zurückgepumpt – mit Schäden für Meeresorganismen. Ein Projekt von Horizon 2020 versucht derzeit stattdessen die darin enthaltenen Rohstoffe wie Magnesium, Lithium, Indium oder Bor zu extrahieren und nutzbar zu machen.

Jeden Tropfen zweimal brauchen

Beim Drücken der Spülung fliesst frisches Wasser ins WC, nimmt alles mit, wird schmutzig und gelangt über die Kanalisation in die Kläranlage. Dort werden Sand und Fett abgetrennt, dann setzen sich Feststoffe am Boden ab. Bakterien und Mikroorganismen bauen die organischen Stoffe weiter ab, es entsteht Nitrat.

In der abschliessenden chemischen Reinigung wird Phosphor entfernt, um die Gewässer vor überschüssigen Nährstoffen zu schützen. Dann verschwindet das Wasser aus dem Nutzungssystem, indem es in Seen und Flüsse abgelassen wird. Pro Jahr sind das in der Schweiz gemäss Eawag über eine Billion Liter Wasser – was, wenn wir es nochmals nutzen würden?

Angesichts häufigerer Trockenperioden und des erhöhten Wasserbedarfs für Landwirtschaft und Kühlwasser haben hierzulande 19 von 26 Kantonen einen Bedarf für Wasserrecycling festgestellt. Das ist aber aus Gründen des Gewässerschutzes noch verboten. In Israel ist das Recycling für die landwirtschaftliche Bewässerung dagegen seit über 40 Jahren gang und gäbe. «Das Land wurde an einem halbtrockenen Ort gegründet, weshalb Wasserrecycling zur Notwendigkeit wurde», erklärt Lior Gutman vom nationalen Trinkwasserversorger Mekorot.

Am Anfang stehen dabei Entsalzungsanlagen, die seit 2005 Brack- und Meerwasser trinkbar machen – mehr als die Hälfte davon kommt in Israel ursprünglich aus dem Mittelmeer. Nach der Nutzung gelangt es unter anderem in die Kläranlage Shafdan ausserhalb von Tel Aviv, die grösste im Nahen Osten. Pro Tag werden dort 360 Millionen Liter Abwasser gereinigt – ganz ähnlich wie in vielen Kläranlagen der Welt. Doch statt das Wasser danach ungenutzt abzuleiten, gelangt es in ein Anreicherungsbecken, aus dem es über den porösen Sandboden in einem natürlichen Reinigungsprozess in sechs Monaten ins Grundwasser sickert. Von dort werden jährlich 140 Milliarden Liter rezykliertes Wasser über eine Pipeline in die Negev-Wüste gepumpt und zur landwirtschaftlichen Bewässerung genutzt. «Rund 85 Prozent des Haushaltswassers in Israel wird heute so rezykliert», erklärt Gutman.

Quellen unter dem Ozeangrund anzapfen

Je grösser der Wassermangel, desto grösser die Verzweiflung. Dabei wird auf der Suche nach Lösungen nicht vor verrückten Ideen haltgemacht. Manche Forschende träumen etwa davon, Eisberge von den Polen abzuschleppen. Andere wollen die Quellen anzapfen, die unter dem Meeresboden versteckt sind. Zu ihnen gehört Aaron Micallef von der Universität Malta. «Dass es unter dem Meeresboden nutzbares Grundwasser hat, entdeckte man vor rund 60 Jahren eher zufällig», erzählt er. «Meist kam es bei Offshore-Bohrungen nach Öl oder Gas zum Vorschein.» Sofort stellten sich grosse Fragen: Wie viel Offshore-Grundwasser gibt es? Wie hoch ist sein Salzgehalt? Ist es ökonomisch und technologisch realistisch, diese Ressource zu nutzen? Welchen Einfluss hätte das auf die Umwelt?

«Modellschätzungen anhand beschränkter Beobachtungsdaten gehen davon aus, dass rund eine Million Kubikkilometer Wasser vorhanden sein könnte», sagt Micallef. Das wäre das 100-Fache dessen, was die Menschheit in den letzten hundert Jahren verbraucht hat. Oft befinden sich diese Grundwasserspeicher etwa 50 Kilometer von der Küste entfernt und dort, wo der Ozean etwa 100 Meter tief ist.

Schätzungen zum Wasseralter gehen weit auseinander. Vor Neuseeland wurde Grundwasser gefunden, das über 300 000 Jahre alt sein soll. «Eine Theorie ist, dass, als der Meeresspiegel noch tiefer lag, Wasser aus Flüssen und Seen an der Küste in den Untergrund sickerte und das Reservoir bildete», erklärt Micallef. «Mit dem Anstieg des Meeresspiegels nach der Eiszeit wäre ein Teil davon unter dem Meeresboden erhalten geblieben.»

Für genauere Messungen wird 2025 an der Ostküste der USA zum ersten Mal ein Bohrprojekt lanciert, das sich der Erforschung von Offshore-Grundwasser widmet. Dass die Ressource aus der Tiefe das Wasserproblem lösen wird, glaubt Micallef jedoch nicht. «Es könnte höchstens für Inseln wie Malta ein Puzzleteil bei der Versorgung sein», sagt er. «Aber es sollte nur als Option gewählt werden, wenn andere Technologien versagt haben.» Und sowieso erst, wenn man viel besser versteht, wie sich die Reservoirs entwickeln.

In kleinen Erdgruben auffangen

Auf dem afrikanischen Kontinent wird 80 Prozent der Nahrung in kleinbäuerlichen Strukturen produziert. Diese sind fast gänzlich der natürlichen Bewässerung durch Niederschlag und Regenzeiten ausgeliefert. «Doch die Trockenzeiten werden länger und Starkniederschläge häufiger», sagt Gideon Danso-Abbeam. Der Agroökonom erforscht an der Universität Tamale in Ghana den Zusammenhang zwischen indigenen Anbaumethoden und dem Einkommen von Kleinbäuerinnen.

Eine einheimische, alte Bewässerungsmethode, die im Norden Ghanas immer häufiger angewandt wird, nennt sich Zaï. Damit werden auf den Feldern Mikrospeicher angelegt und die Bodenqualität wird verbessert. «Zaï wurde in den 1960er-Jahren in Burkina Faso als Mikrobewässerungstechnik wiederentdeckt», erklärt Danso-Abbeam. «Von dort wurde es in den folgenden Jahrzehnten nach Niger, Mali und Ghana weiterverbreitet.»

Dabei werden auf dem Feld in einem Abstand von rund einem Meter fussballgrosse Pflanzgruben gegraben und mit Mist gefüllt. Auf einer Hektare finden zwischen 5000 und 10 000 Gruben Platz. Anschliessend wird das lokale Grundnahrungsmittel Mais oder Sorghumhirse angepflanzt. Ähnliche Techniken verwenden Minibecken, halbkreisförmige Barrieren oder Terrassierungen, um abfliessendes Wasser zu speichern.

«Unsere Forschung zeigt, dass Methoden wie Zaï zwei Dinge verbessern: die Wasseraufnahme im Boden und den Nährstoffgehalt.» In den kleinen Gruben entsteht durch die Düngerzugabe und das verhinderte Austrocknen ein fruchtbarer Boden, der das spärliche Wasser doppelt so gut speichern kann. Resultat: deutlich höhere Erträge. «Doch es ist eine sehr arbeitsintensive Technik», relativiert Danso-Abbeam. «Das ist mit ein Grund, warum sie noch nicht sehr verbreitet ist. Viele haben nicht die finanziellen Möglichkeiten, sie zu adaptieren.»

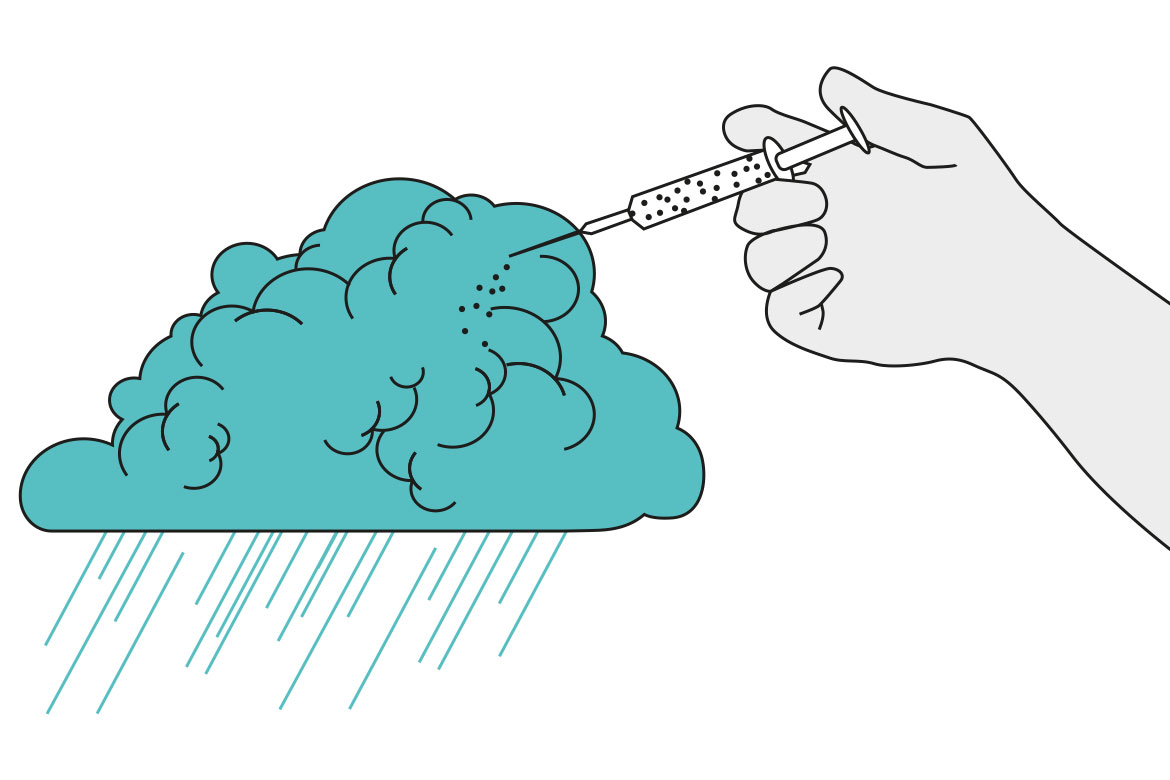

Den Regen selbst machen

Schon seit eh und je versuchte unsere Spezies das Wetter zu kontrollieren, manchmal sogar mit Menschenopfern, um etwa Dauerregen ein Ende zu setzen, am häufigsten aber mit Regentänzen, damit nach langer Trockenheit endlich wieder ein paar Tropfen vom Himmel fallen. Nur: 90 Prozent der Wolken verdunsten, ohne Niederschlag zu produzieren. Lässt sich das mit dem Impfen von Silberjodid ändern?

Ulrike Lohmann, Atmosphärenphysikerin an der ETH Zürich, ist skeptisch: «Bis heute ist unklar, ob sich dadurch wirklich grössere Niederschlagsmengen produzieren lassen.» Dabei fügt man der riesigen Wassertröpfchenansammlung im Himmel typischerweise Kristallisationskeime hinzu. «Meist kommt Silberjodid zum Einsatz. Ein Aerosol wird in einer unterkühlten Wolke verteilt, um die Bildung von Eiskristallen zu begünstigen.» Damit liesse sich theoretisch die Niederschlagsentwicklung beschleunigen.

In Österreich, Deutschland und China wird die Technik schon verwendet, um Hagelschäden zu verhindern – auch in der Schweiz gibt es Versuche mit diesem Ziel. Das verteilte Silberjodid führt zur Bildung von mehr sogenannten Hagelembryonen, was kleinere Körner zur Folge hat. «Der Hagelschaden wächst quadratisch mit der Grösse der Körner», erklärt Lohmann.Doch wenn eine Wolke nicht bereit sei für Regen oder Hagel, ändere die Chemikalie daran womöglich nichts. «Man kann höchstens versuchen, eine Wolke, die ohnehin regnen würde, früher oder später abregnen zu lassen», sagt Lohmann. Das wurde etwa 2008 an der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in Beijing versucht.

Doch es gibt noch wenig systematische und vergleichende Forschung in dem Bereich. «Es ist schwierig zu wissen, was in einer Wolke passiert wäre, wenn man kein Silberjodid eingesetzt hätte.» Darum erforschen Lohmann und ihr Team vom Cloudlab in Eriswil, wie schnell sich die verschiedenen Prozesse in einer Wolke nach einer Impfung verändern. «Damit wollen wir die Mikrophysik besser verstehen und langfristige Niederschlagsvorhersagen optimieren.»

Illustrationen: Anna Haas