Illustration: ikonaut

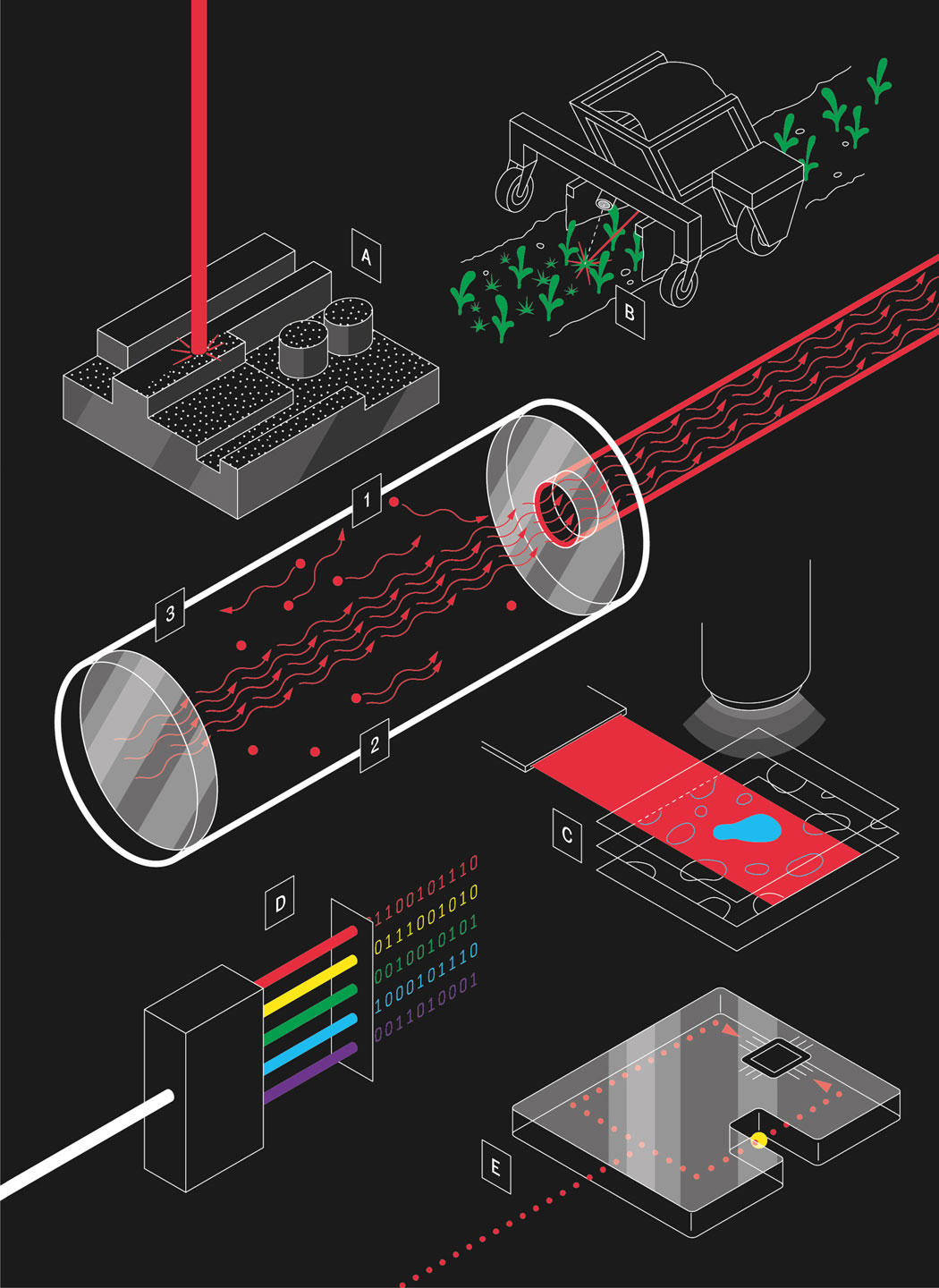

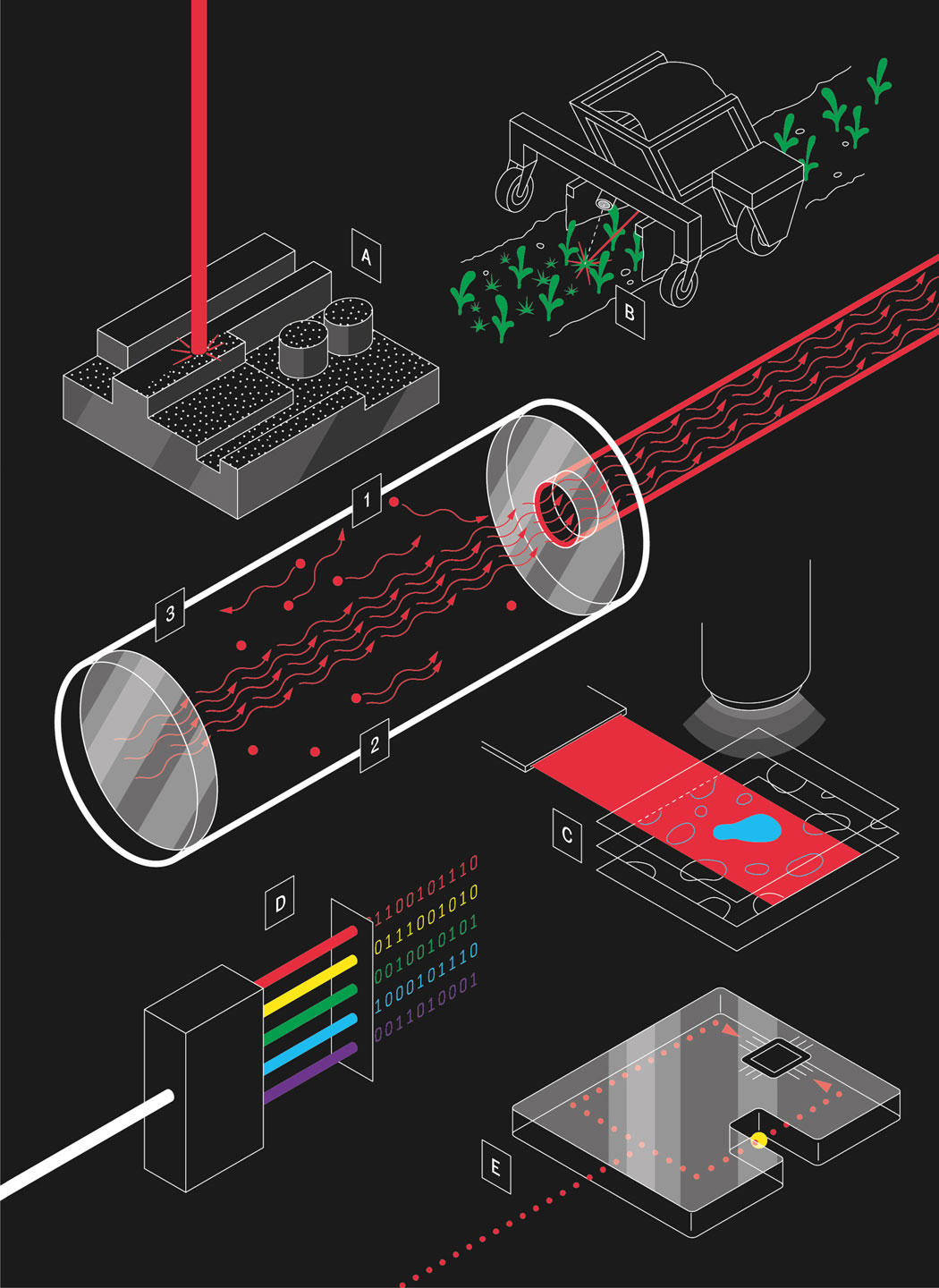

3 — Zwei Spiegel sorgen dafür, dass sich die Photonen in dieser Ausrichtung multiplizieren. So entsteht ein starker, einfarbiger und synchroner Strahl für viele Anwendungen.

2 — Trifft dieses auf ein weiteres angeregtes Atom, produziert dieses ein synchron schwingendes Photon, das in die gleiche Richtung geht.

1 — Ein Laser entsteht zum Beispiel in einem Kristall, dessen Atome durch Licht angeregt werden. Fällt eines in den Ruhezustand zurück, gibt es ein Photon einer bestimmten Wellenlänge ab.

E — Bei Analyse im Mini-Glaschip

Cassio-P Alpha, ein Spin-off der EPFL, hat die Laseranalyse miniaturisiert: Ein Gerät, etwas grösser als eine Handfläche, schiesst Billiardstelsekunden kurze Laserpulse in einen Glaschip, um etwa in der Feldforschung eine Probe direkt vor Ort zu analysieren.

D — Für mehr Daten

Wenn mehrere Laser übereinandergelegt werden, können Glasfaserkabel von Datenzentren effizienter genutzt werden. Das EPFL-Spin-off Enlightra entwickelt die für die Vereinigung und die Separierung der Farben benötigten Frequenzkämme.

C — Um Krebs effizient zu erkennen

In Mikroskopen ermöglichen Laser, Proben Schicht für Schicht zu durchleuchten und ein 3D-Bild zusammenzusetzen. Das Spin-off Imai der ETH Zürich hat einen Prozess entwickelt, um viele Gewebeproben aufs Mal mit den richtigen Färbemitteln dafür vorzubereiten.

B — Als Unkrautvernichter

Das ETH-Spin-off Caterra hat in Zusammenarbeit mit Agroscope einen Roboter gebaut, um Unkraut ohne Herbizide zu vernichten. Er erkennt es selbstständig zwischen den Nutzpflanzen und verbrennt es gezielt mit einem Laser.

A — Im 3D-Drucker für Metall

Ein starker Laserstrahl kann Metallpulver genau an einer Stelle schmelzen und damit lagenweise komplexe 3D-Strukturen aufbauen. Das Spin-off der ETH Zürich A-Metal hat diesen Prozess vereinfacht.