Tierversuche: Weniger ist mehr

Das Leid, das durch Tierversuche entsteht, soll durch die Prinzipien «replace, reduce, refine» auf ein Minimum reduziert werden. Hält der Slogan, was er verspricht?

Bild: Rudmer Zwerver/Shutterstock

Ein mulmiges Gefühl in der Magengegend überkommt einen beim Gedanken an die Geschöpfe, die in den Labors für die Wissenschaft leiden. Niemand macht Tierversuche zum Spass. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse bescheren uns immer wieder medizinische Fortschritte – für Mensch und Tier. Der Gesetzgeber hat dem ethischen Dilemma zwischen dem Nutzen für den Menschen und dem Leiden der Tiere Rechnung getragen: Laut Gesetz sind Tierversuche «auf das unerlässliche Mass zu beschränken.»

So ähnlich haben dies bereits 1959 ein Zoologe und ein Mikrobiologe aus Grossbritannien gedacht und drei Prinzipien aufgestellt, damit Tierversuche humaner werden: Forschende sollen, wenn immer möglich alternativen Ansätzen folgen («replace»), möglichst wenige Tiere einsetzen («reduce») und die Versuche möglichst schonend gestalten («refine»).

Die 3R-Prinzipien sind weder eine vollständige Absage an Tierversuche noch ein Freipass für die Forschenden. Sie verlangen einen sorgsamen Umgang mit den Tieren. Dies kommt auch der Wissenschaft zugute: Die Ergebnisse werden aussagekräftiger, allgemeingültiger und reproduzierbarer.

Was die Alternativen können

Tierversuche vollständig zu ersetzen wird ein Traum bleiben. Die Alternativen sind als neue Forschungsmethoden in jedem Fall interessant. Doch nicht alle Ersatzmethoden sind gleichwertig. Eine Übersicht.

ZELLKULTUREN

MENSCHENVERSUCHE

ORGAN-ON-A-CHIP

SIMULATION

ZELLKULTUREN

Grosses Potential liegt in der Petrischale

Illustration: Tara von Grebel

Die Fortschritte mit Zellkulturen sind enorm. Schon heute werden damit erfolgreich Tierversuche ersetzt. Diese Kulturen erlauben zudem, direkt mit menschlichem Material zu experimentieren. So können zum Beispiel realistische, menschliche Hautgewebe nachgebildet werden, an denen unter anderem die Kosmetikindustrie ihre Produkte auf Verträglichkeit testen kann. «Arbeiten mit Zellen von gesunden und kranken Personen gewähren Einsichten, die im Tierversuch niemals möglich sind», sagt Stefanie Schindler, Co-Geschäftsführerin von der Stiftung Animalfree Research. Die Stiftung unterstützt Forschung, um Tierversuche unnötig zu machen.

Sind keine menschlichen Spender vorhanden, gibt es heute die Möglichkeit, Stammzellen aus normalen Körperzellen herzustellen. Aus diesen kann im Prinzip jeder Körperteil entstehen: zum Beispiel Herzmuskelzellen, die tatsächlich schlagen.

Die meisten Zellkulturen bestehen heute aus einer Schicht von einzelnen Zellen, die auf einer Oberfläche ausgebreitet sind. Weil dies nicht ihrem natürlichen Umfeld entspricht, ergibt sich ein unrealistisches Modell für die tatsächliche Situation im Körper. Deshalb wird gegenwärtig viel in dreidimensionale Rekonstruktionen von Geweben investiert.

Mit Gerüsten und Gelen wird versucht, die Zellen an die richtigen Stellen zu locken – oder sie gleich mit einem 3D-Drucker korrekt zu platzieren. Eine weitere Möglichkeit ist, die Zellen sich selbst organisieren zu lassen. In einem Wassertröpfchen oder am Boden von kleinen Löchern kleben sie aneinander und bilden kugelige Miniorgane (Organoide). In der richtigen Mischung verschiedener Zellentypen können bisher Modelle für Gehirngewebe, Bindegewebe und Tumore hergestellt werden.

MENSCHENVERSUCHE

Direkt an Patienten testen ist verboten

Illustration: Tara von Grebel

Tierversuche sind unzuverlässig. Weniger als einer von zehn Wirkstoffen, die die Tierversuche überstanden haben, schaffen es, als Medikament auf dem Markt zugelassen zu werden. Entweder sie erweisen sich in klinischen Versuchen an Menschen überraschend als schädlich oder als unwirksam. Trotzdem werden viele gefährliche und nutzlose Wirkstoffe bereits in Tierversuchen aussortiert.

Würde auf Tierversuche verzichtet, müsste entweder die Entwicklung neuer Substanzen vollständig eingestellt oder diese direkt an menschlichen Probanden getestet werden. Ernst Hunziker von der Stiftung Forschung 3R sagt: «Man darf nicht direkt in den Menschen gehen.» Deshalb sehen die Gesetze und Regulierungen heute eine Art Kaskade vor: zuerst mit Zellen, Gewebe- und Organkulturen testen, dann mit Tieren und erst zum Schluss am Menschen.

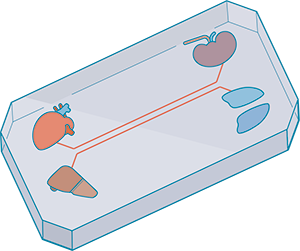

ORGAN-ON-A-CHIP

Der Weg zum künstlichen Organ ist lang

Eine einzelne Zellkultur kann nicht Modell sein für die komplexe Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Zelltypen in einem Organ. Zum Beispiel werden chemische Substanzen an einem Ort umgewandelt und erhalten erst dadurch an einem anderen ihre zerstörende oder heilende Wirkung. Auf einem Chip kann diese Situation jedoch nachgebildet werden. Mit einzelnen Kanälen können Zellkulturen miteinander verbunden werden und Stoffe austauschen.

Illustration: Tara von Grebel

Am meisten Potential, um neue chemische Substanzen zu testen, hat das Organ-on-a-Chip. «Im Bereich der Toxikologie könnte bald auf Tierversuche verzichtet werden», sagt Stefanie Schindler. Die niederländische Regierung plane einen vollständigen Ausstieg von Tierversuchen in der Toxikologie bis 2025.

Um wirklich alle Aspekte von Organen nachzubauen, müssen viele weitere Faktoren berücksichtigt werden. Bei einer Lunge zum Beispiel werden die Bläschen durch das Ein- und Ausatmen mechanisch beansprucht. Dies könne zwar mechanisch nachgeahmt werden kann, doch Schindler räumt ein: «Von einem künstlichen Gesamtorganismus ist die Methodologie zugegebenermassen noch weit entfernt.»

SIMULATION

Wichtig, aber niemals vollständig

Illustration: Tara von Grebel

«Ohne Computermodellierungen lassen sich komplexe Phänomene schlicht nicht erfassen», sagt Uwe Sauer von der ETH Zürich, der schon den Zuckerstoffwechsel eines einfachen Modellbakteriums simuliert hat. Sorgfältig durchgerechnete Hypothesen ermöglichen eine zielgerichtetere Forschung. Das ersetzt viele unnötige Tierversuche.

Tierversuche ganz ersetzen können Simulationen nicht: Sie müssen auf Informationen basieren, die aus der realen Welt stammen. Ernst Hunziker, Präsident des Expertenausschusses der Stiftung Forschung 3R, formuliert es so: «Man kann nie alles voraussehen, was in vivo passiert.» Als trauriges Beispiel führt er das Schlafmittel Contergan an, das Ende der 1950er Jahre zu Missbildungen bei Neugeborenen führte: «Dies konnte nicht einmal im Tierversuch vorhergesehen werden.»

Qualität statt Quantität

Paradoxerweise könnte eine Vergrösserung der Experimente die Zahl der Tierversuche senken.

In der Schweiz ist die Zahl der Tiere in Versuchen zwischen 1983 und 1996 von fast 2 Millionen auf unter 750 000 gesunken und ist seither stabil geblieben. Für Tests von pharmazeutischen Wirkstoffen werden immer weniger Tiere benötigt. In der Grundlagenforschung aber nimmt die Anzahl zu. «Dieser Anstieg hat hauptsächlich mit der zunehmenden Verwendung von gentechnisch veränderten Mäusen zu tun», sagt Stefanie Schindler von der Stiftung Animalfree Research.

Die Stiftung vergibt Spendengelder für Forschungsvorhaben mit dem Ziel, Tierversuche völlig unnötig zu machen. Schindler ist sich bewusst, dass es ein langfristiges Ziel ist, ist aber von dessen Erreichbarkeit überzeugt. Die Verbreitung des 3R-Wissens ist das Zwischenziel der Stiftung auf dem Weg dorthin. Dazu wurde ein Projekt zur Entwicklung eines online Tools gefördert. Es soll Forschenden helfen, wissenschaftliche Literatur zum 3R-Ansatz zu finden und Alternativmethoden in die Projektplanung zu integrieren.

Durch eine verbesserte Qualität der Versuche kann die Anzahl Versuchstiere reduziert werden. Das heisst: Ein Verzicht auf unnötige Wiederholungen und eine möglichst hohe wissenschaftliche Aussagekraft pro Versuch. Paradoxerweise kann dies jedoch zu grösseren Versuchen mit mehr Tieren pro Versuch führen.

Das Fachmagazin Nature lancierte dafür 2017 eine neue Art von Artikeln für aussagekräftige «präklinische Studien». Nature will damit vor allem erreichen, dass weniger oft vielversprechende Therapien im Menschen scheitern. Für Hanno Würbel von der Universität Bern geht das in die richtige Richtung. «Wenn zum Schluss zu wenige Tiere verwendet werden, um eine gesicherte Aussage machen zu können, dann ist es Verschwendung.» Tierversuche werden so immer mehr von Menschenversuchen inspiriert.

«Angst und Stress sind die grössten Störvariablen»

Wird das Leiden minimiert und das Tierwohl verbessert, erhöht sich auch die wissenschaftliche Aussagekraft eines Experiments, sagt Hanno Würbel. Der Professor für Tierschutz an der Universität Bern vertritt seine Institution am neuen 3R-Kompetenzzentrum des Bundes.

Bild: Marco Zanoni/Lunax

Wie findet man heraus, ob Versuchstiere leiden und wie stark?

Das ist das grosse Drama unseres Fachgebiets. Wir wollen subjektive Empfindungen wie Schmerz und Angst messen, die objektiv gar nicht messbar sind. Dennoch liefern Indikatoren wie Lebenserwartung, Krankheitsraten, Stresshormone und Verhaltensänderungen objektive Entscheidungshilfen.

Wie kann das Leiden von Labormäusen konkret vermindert werden?

Für die Haltung von Mäusen am wichtigsten ist genügend Nestmaterial. Es braucht jedoch qualifizierte Tierpfleger, die Probleme erkennen und beurteilen können und neue Lösungsansätze ausprobieren dürfen.

Gewisse Forschende kritisieren, die Tierversuchskommissionen könnten das Leiden gar nicht kompetent beurteilen.

Das habe ich auch schon gehört – meistens anonym. Tatsächlich sind die Kommissionen mit dem Aufwand überfordert, weil sie zu viele Aufgaben wahrnehmen. Ich plädiere deshalb dafür, dass die Forschungsinstitutionen selber mehr Verantwortung für die Einhaltung der 3R-Prinzipien und die wissenschaftliche Qualität der Versuche übernehmen. Die Kommissionen sollten ausschliesslich die Güterabwägung der Forschenden auf Plausibilität prüfen müssen.

Gibt es grosse Missstände in der Forschung?

Häufig wird das Tier als Messinstrument missverstanden. Forschende versuchen, Tiere zu standardisieren und lehnen deshalb auch komplexere Haltungsbedingungen ab. Dadurch gehe die Präzision verloren. Das ist aus biologischer Sicht aber eine Fehlüberlegung: Je präziser die Resultate werden, desto mehr verlieren sie an Allgemeingültigkeit. Zudem sind Stress und Angst die grössten Störvariablen, die beispielsweise auch das Immunsystem beeinflussen. Bessere Bedingungen für die Tiere führen deshalb auch zu aussagekräftigeren Ergebnissen.