MATERIALTHEORIE

Die Halbleiter der Zukunft

Silizium ist das Material der Moderne. Doch seine physikalischen Grenzen werden immer deutlicher. Deswegen wird an effektiveren Halbleitern getüftelt.

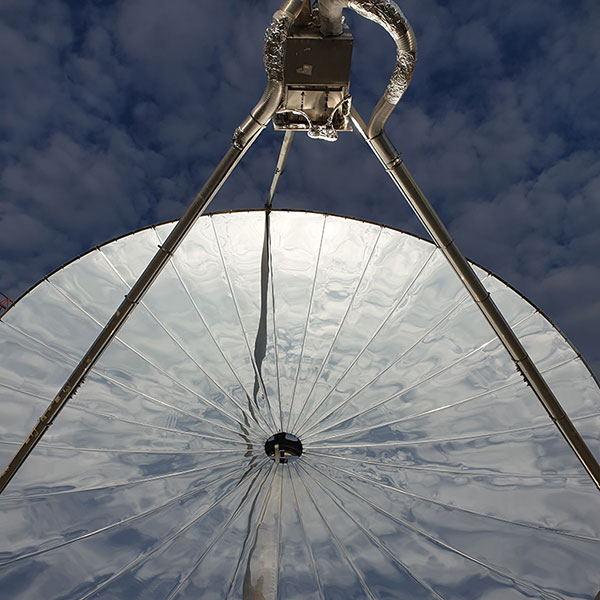

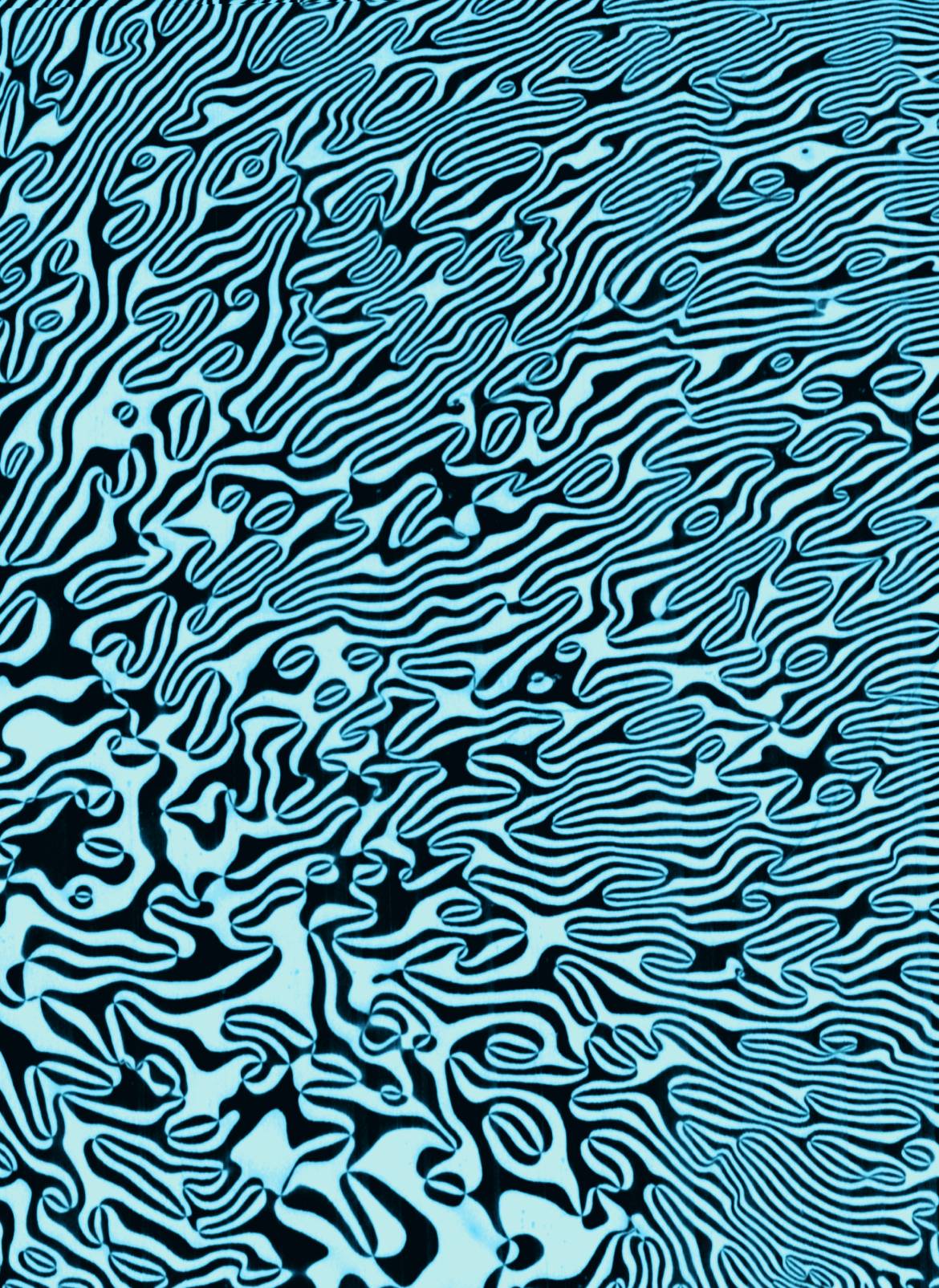

Erbium-Mangan-Oxid ist ein multiferroisches Material, das sich durch voneinander abhängige magnetische und elektrische Felder auszeichnet. Mit einem elektrischen Feld kann man nicht nur die elektrische Polarität der Multiferroika umkehren, sondern auch die magnetische Polarität. Das braucht viel weniger Energie. | Foto: Martin Lilienblum und Manfred Fiebig/ETH Zürich

Im 18. Jahrhundert stand Europa im Bann der Elektrizität. In den Salons verzauberten Professoren der sogenannten amüsanten Physik mit spektakulären Vorführungen die Perücken tragende Aristokratie. Für Verblüffung sorgten die Wunder der statischen Elektrizität: Funken, Halo-Effekte und zu Berge stehende Haare.

Zur gleichen Zeit entdeckte in England der Färber Stephen Gray das Phänomen der Leitfähigkeit. Strom ist nicht nur statisch: Er wandert sozusagen über Konstruktionen mit bestimmten Materialien, wie Grays Versuche mit Metalldrähten, Holz und Stein zeigten. Doch sobald der Gegenstand in Kontakt mit der Erde ist, verschwindet die Elektrizität. Zur Vermeidung dieser Lecks hängte Gray seine Versuchspersonen an Seidenfäden auf.

Mit diesen Experimenten gelang dem Briten ein Quantensprung: Künftig wurden Materialien in zwei Kategorien eingeteilt: Leiter und Isolatoren. Dieser Unterschied ist in unserem Alltag und Verständnis fest verankert: Alle wissen, dass das Metall in Steckdosen leitet und die Kunststoffummantelung von Kabeln isoliert.

Weniger bekannt sind die Halbleiter. Sie können je nachdem isolieren oder leiten und eroberten in den 1950er-Jahren die Haushalte mit Transistorradios. Heute sind sie in Form von Siliziumchips allgegenwärtig – in Mobiltelefonen, Computern und sogar in Toastern. Doch ihre Eigenschaften sind für die Allgemeinheit abstrakt geblieben, was wohl daran liegt, dass Informatik nicht intuitiv funktioniert.

Energie sparen als Ziel

Dabei prägt Silizium die Moderne. Durch seine Fähigkeit, zu isolieren oder Strom zu leiten, generiert es die 0 und 1 der Informatikwelt. Doch nach jahrzehntelangen Optimierungen stösst das Material nun an Grenzen, weil es viel Energie benötigt, um vom einen Zustand in den anderen zu wechseln.

An vorderster Front im Rennen um das Material der Zukunft stehen nun unter anderem Graphen und Molybdänit. Forschungsinstitute und Unternehmen investieren massiv in diesen Bereich. Auch beim Nationalen Forschungsschwerpunkt (NFS) zu diesem Thema wurde die zweite Phase lanciert, an dem sich über 30 Forschungslaboratorien beteiligen.

An der ETH Zürich entwickelt Nicola Spaldin eine Alternative für Silizium, die zwar weniger Aufsehen erregt als Graphen, aber nicht weniger Potenzial hat: Multiferroika.

Diese Materialien sind sowohl magnetisch als auch elektrisch polarisierbar. Mit einem elektrischen Feld lässt sich die elektrische Polarität der Multiferroika ändern. Das ist an sich noch nichts Aussergewöhnliches. Doch die Materialien besitzen gleichzeitig eine magnetische Polarität – genau wie ein Magnet. Nicola Spaldin konnte zeigen, dass man mit einem elektrischen Feld nicht nur die elektrische Polarität der Multiferroika umkehren kann, sondern auch die magnetische Polarität.

Diese Eigenschaft könnte völlig neue Möglichkeiten eröffnen. Normalerweise ist ein Magnetfeld erforderlich, um die Polarität magnetischer Materialien zu ändern, zum Beispiel in Festplatten. «Das braucht viel Energie. Wenn es uns gelingt, die magnetische Polarität mit einem elektrischen Feld zu ändern, ebnen wir den Weg zu wesentlich energieeffizienteren Geräten», erklärt Nicola Spaldin. Theoretisch müsste es deshalb mit Multiferroika möglich sein, nicht nur äusserst energiesparende digitale Speicherlösungen zu entwickeln, sondern auch entsprechende Logikeinheiten zur Informationsverarbeitung. Dieser Ansatz ist für die Industrie von Interesse. 2018 produzierte Intel ein erstes experimentelles Gerät auf der Basis von Multiferroika.

Andere Kandidaten, die in die Fussstapfen von Silizium treten könnten, zeichnen sich durch noch merkwürdigere Eigenschaften aus, beispielsweise topologische Isolatoren. Diese Materialien leiten den Strom auf der Oberfläche, nicht aber im Innern. «Zur Veranschaulichung kann man sich einen Holzklotz vorstellen, der mit leitender Metallfolie überzogen ist», erklärt Luka Trifunovic, Forschungsassistent an der Universität Zürich. «Mit dem Unterschied, dass man einen topologischen Isolator durchschneiden kann und die neu entstandene Oberfläche ebenfalls leitend wird.»

Einige dieser Materialien existieren erst in der Theorie. Die mathematischen Modelle von Luka Trifunovic sehen etwa bestimmte Kristalle voraus, die auf der Oberfläche und im Innern isolieren. In Würfelform jedoch sind die Kanten leitfähig – und zwar abwechselnd in jeweils eine Richtung. Der Forscher vermutet, dass sich solche Materialien insbesondere für Quantenspeicher verwenden lassen könnten.

Doch trotz noch so ausgefallener Eigenschaften werden diese Materialien die Öffentlichkeit wohl niemals so begeistern wie Glas, Metall und Porzellan in den elektrischen Experimenten der Aufklärungsepoche. Siliziumchips und ihre Nachfolgeprodukte werfen weder Funken noch lassen sie Haare zu Berge stehen: Man sieht nicht, wie sie funktionieren. Die Eigenschaften dieser neuen Materialien verbergen sich in den neuen Möglichkeiten in der Computertechnologie. In gewisser Weise macht sie das umso geheimnisvoller.