HOCHSCHULSTRUKTUREN

Die Macht der akademischen Oligarchie

Professuren sind Königreiche, die kaum geführt werden können. Doch ein Top-down-System nach US-Vorbild passt nicht in die Schweizer Bildungslandschaft. Wie die hiesigen Hochschulen den Mittelweg suchen.

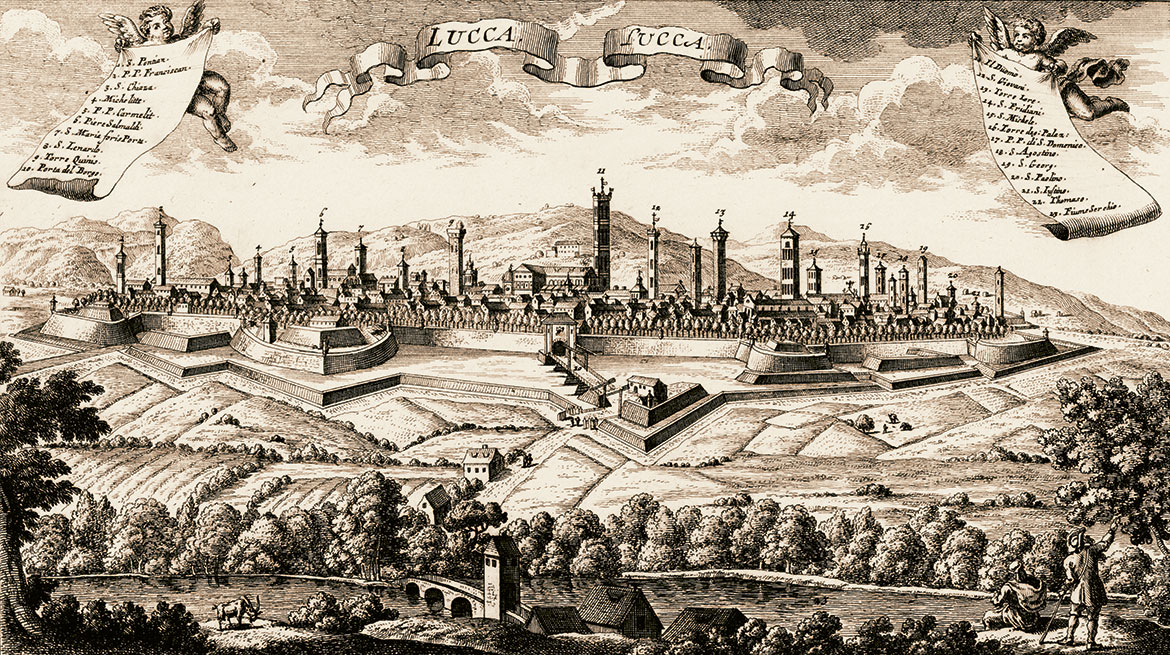

Der Schein trügt: Das Wissenschaftspersonal auf Professorenstufe lässt sich nicht gerne von oben führen. | Foto: ETH-Bibliothek Zürich

Begehrt schien der Rektorinnenposten in St. Gallen wahrlich nicht zu sein. Am Ende musste sich jener Mann zur Verfügung stellen, der eigentlich den Auftrag hatte, die beste Kandidatin zu präsentieren. Der Präsident der Findungskommission und Rechtsprofessor Bernhard Ehrenzeller wurde 2019 zum neuen Rektor der Universität St. Gallen gewählt. Zum Zeitpunkt seiner Wahl war Ehrenzeller 66 Jahre alt. In einer Hochschule voller Expertinnen und Experten für Leadership fand sich offenbar keine andere Person, die Leadership übernehmen wollte.

Das Amt des Universitätsrektors ist generell keines, um das sich viele reissen. Michael Schaepman, Rektor der Universität Zürich, sagt lakonisch: «Ist man Dekan, Prorektor oder Rektor, hört man von Kolleginnen oder Kollegen: Oje, du armer Kerl.»

Tatsächlich wollen Expertinnenorganisationen wie eine Universität gar nicht geführt werden, sagt Caspar Hirschi, Geschichtsprofessor und Dekan an der Universität St. Gallen. Hirschi forscht über die Rolle der Experten. «An einer Universität herrscht ein gewolltes Führungsdefizit, eine Art Professorenoligarchie.» In einer solchen Organisation wolle kaum jemand die Leitung übernehmen. Aber es wolle auch niemand, dass jemand von ausserhalb als Chefin oder Chef eingesetzt werde. Der Grund ist simpel: «Forschende möchten ungestört ihrer Arbeit nachgehen.

Von der Rektorin wird in erster Linie erwartet, dass sie Ruhe ins System bringt und die Freiheit des akademischen Personals sicherstellt», sagt Hirschi. Auf Experimente lässt man sich daher ungern ein. Nach diesem Grundsatz werden die universitären Hochschulen der Schweiz seit jeher geleitet. Man spricht von der sogenannten akademischen Selbstverwaltung: flache Hierarchien und ein Rektor als Primus inter Pares mit wenig Macht. Aber ist das angesichts des globalen Wettbewerbs wirklich noch die geeignete Struktur für eine Universität?

Neue Personalkategorie löst Probleme nicht

«Die Selbstverwaltung in reiner Form gibt es schon lange nicht mehr», sagt Bernhard Nievergelt. Der Geist des New Public Management habe auch an den Universitäten Spuren hinterlassen. Nievergelt ist Leiter des Center for Higher Education and Science Studies an der Universität Zürich und forscht zur Governance von Hochschulen. Derzeit, sagt er, herrsche an den Schweizer Unis eine Mischform zwischen altem Kollegial- und neuem Managementmodell. Greifbar ist es noch nicht. «Man ist am Üben», sagt Nievergelt.

So haben etwa die Fakultäten an verschiedenen Universitäten in den letzten Jahren mehr Kompetenzen erhalten. An der Universität Zürich wurde die Verantwortung für die Professorinnensaläre zu den Dekaninnen verschoben. Sie dürfen damit auch die Rotationsgewinne aus Personalfluktuationen selbst verwalten. Das Resultat: «Die Dekaninnen und Dekane handeln autonomer und planen Professuren viel strategischer», sagt Schaepman. Das sieht immer noch nach Selbstverwaltung aus. Aber die Delegation von Aufgaben vom Rektorat zu den Fakultäten zeuge von einem neuen Managementverständnis, sagt Nievergelt.

Darauf deutet auch das schnelle Wachsen einer neuen Kategorie von Universitätspersonal mit dem Namen Third Space hin. Was tönt wie ein Mystery-Thriller, bezeichnet Angestellte, die in der Zwischenwelt von Wissenschaft und Verwaltung tätig sind. Die ausgebildeten Akademikerinnen haben die Aufgabe, Forschende im Wissenschaftsmanagement zu unterstützen. Sie helfen etwa beim Einreichen von Gesuchen für Drittmittel, holen Bewilligungen für Tierversuche ein oder betreuen grosse Experimente. «Akademische Selbstverwaltung hiess früher, dass die Forschenden diese Aufgaben selbst übernahmen», sagt Schaepman. Der Third Space gebe ihnen mehr Forschungszeit.

Doch auch der Third Space löse das grundsätzliche Problem nicht, dass sich viele Forschende nicht oder nur sehr beschränkt für die Organisation ihrer Hochschule interessieren. «Die Frage für eine Universität ist heute: Wie geht sie mit dem Eigensinn, aber auch der Ignoranz der Forschenden um», sagt Nievergelt. Es gebe immer noch Wissenschaftlerinnen mit der Haltung: Die Organisation kümmert mich nicht. Wenn es mir nicht passt, dann bin ich weg.

Wäre da ein stärker geführtes, sprich: präsidiales Modell nach amerikanischem Vorbild nicht besser? Die unspektakuläre Antwort: Es kommt drauf an, was besser heisst. Jedenfalls sei bisher kein Zusammenhang zwischen dem Organisationsmodell und dem Forschungsoutput festgestellt worden, sagt Nievergelt.

Flexibleres System aus den USA an der EPFL

Der Vergleich mit den präsidialen, meist privaten Spitzenhochschulen in den USA ist ohnehin schwierig, weil die Finanzierung eine andere ist. Die solide staatliche Grundfinanzierung entlastet die öffentlichen Schweizer Hochschulen wesentlich vom aufwendigen Fundraising, wie es an US-Universitäten üblich ist. Forschende, die genügend Drittmittel hereinholen, können sich dort von der Lehre freikaufen, während an den öffentlichen Schweizer Universitäten mit ihrem staatlichen Bildungsauftrag alle Professorinnen unterrichten müssen. «Unsere Organisationsstruktur ist eine Reaktion auf die Art, wie unser Bildungssystem finanziert ist», so Schaepman.

Hierarchischer geführte Hochschulen haben allerdings schon Vorteile, die auch in der Schweiz zum Tragen kommen könnten, etwa wenn es um Flexibilität und Geschwindigkeit geht. So formuliert es Martin Vetterli, Präsident der EPFL, der am stärksten von oben geführten Universität der Schweiz. Das Präsidialsystem dort gibt es seit der Gründung der Hochschule und es ist dasselbe wie an der ETH. Es war aber Vetterlis Vorgänger Patrick Aebischer, der das System für Restrukturierungen nach US-amerikanischem Vorbild benutzt hat – mit ihm als Chef, der die Universität top-down geführt hat. Was zeigt, dass die Organisationsform einer Hochschule auch von der Ausgestaltung der jeweiligen Chefin abhängt.

Die Struktur an der EPFL ermögliche es heute, schnell zu reagieren, sagt Vetterli. «Wir können innert 18 Monaten einen neuen Masterlehrgang auf die Beine stellen.» In einer anders organisierten Universität dauere das wahrscheinlich länger. Allerdings, so Vetterli, stünde die EPFL wie auch die ETH als Technologie-Hochschule gegenüber Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auch in der Pflicht, agiler zu sein und schneller zu handeln als klassische Volluniversitäten.

An den Professorinnen vorbeizuregieren, gehe aber auch an der EPFL nicht, sagt Vetterli und zitiert einen oft verwendeten Spruch aus den USA: «Managing professors is like herding cats. Es ist unmöglich. Man kann nur das Essen an den richtigen Ort stellen.»

Im Vorteil ist ein Präsidiumssystem aber in einer Krisensituation. «In einer Professorenoligarchie muss die Spitze Verantwortung übernehmen, obwohl sie oft gar keine Möglichkeit hatte, die Krise zu verhindern», sagt Historiker Caspar Hirschi. Beispielhaft hat das der Fall Mörgeli an der Universität Zürich gezeigt: Ein internes Problem in einem Institut eskaliert. Der Rektor will aufräumen, scheitert aber wegen seiner geringen Macht am Widerstand der Professorinnen – und muss gehen. «Ein institutionell gestärkter Chef hätte hier weniger Probleme.»

Doch dazu dürfte es an den meisten Schweizer Universitäten vorläufig nicht kommen. Die Umstellung auf eine Führung von oben ist nach Meinung von Hirschi in der Schweiz unrealistisch, trotz wiederkehrender Skandale. «Der Preis der professoralen Freiheit ist, dass es immer Akteure geben wird, die sich nicht an die Regeln halten.»